家づくりの「心」を「かたち」に、具体例を交え心の家づくりを解説した一級建築士のアドバイスです。

換気で快適性をつくる

換気の基本を知ろう。

住まい手の健康と快適性を考えるうえで重要なのが、高気密・高断熱の住まいづくりと計画的な換気です。

たとえば、断熱性能が高い家は冬でも暖かく、寒さによるストレスや室内の温度差が小さいため、ヒートショックなどの健康リスクを軽減できます。

また、冬場にインフルエンザなどの感染症を防ぐためにも、室内にたまった汚れた空気を外に排出する「換気」の重要性は見逃せません。

換気によって室内が常に新鮮な空気で保たれ、快適な居住環境を維持することが期待できます。

換気に関する基本を学び、それを住まいづくりに活かすことで、心地よく健康に過ごせる住まいを目指しましょう。

一般的な住まいでは第3種換気方式ですが?

住まいは単なる居住空間ではなく、健康で快適な生活を送るための基盤となる場所です。特に、暑い夏や寒い冬といった気温の変化が激しい季節には、室温の安定が健康に大きな影響を与えます。

そうした中で、「換気=窓を開けて空気を入れ替えること」と思われがちですが、それだけでは不十分です。たとえば、室温が20度の部屋に外気温5度の空気をそのまま取り入れると、15度もの温度差が生じます。せっかく整えた快適な室温環境が、換気のたびに崩れていては本末転倒です。

そこで重要になるのが、窓を開けずに換気ができ、かつ室温の低下を抑えることができる換気方式です。これに該当するのが「第1種換気方式」ですが、現在の住宅で最も一般的に採用されているのは「第3種換気方式」です。

換気方式の種類はいくつある?

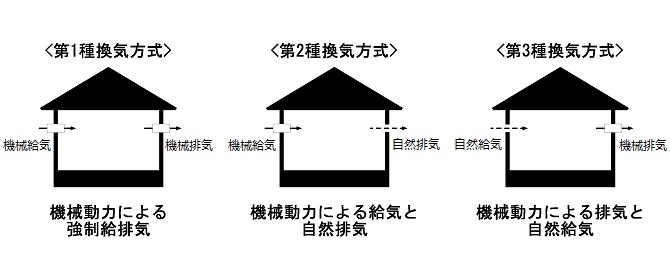

換気方式は次の3種類となります。

・第1種換気方式......

給気・排気の両方を機械で行う「機械換気方式」です。

高い断熱性能と組み合わせることで、快適な室温を常に保つことが可能です。

・第2種換気方式......

給気のみに送風機を使用する方式です。

室内が室外よりも正圧(プラス圧)になるため、外部からの汚染物質の侵入を防ぐ効果があります。高い清浄度が求められる病院の手術室やクリーンルームなどで用いられますが、気密性が低い住宅では、壁体内に湿った空気が入り込み、内部結露のリスクがあるため、一般住宅ではほとんど採用されていません。

・第3種換気方式......

排気のみに送風機を使用する方式です。

室内が室外よりも負圧(マイナス圧)となるため、汚染物質が発生する空間(浴室・トイレなど)に適しています。コストが比較的抑えられることから、現在の一般的な住宅で広く採用されています。

熱交換器の採用でさらに快適に

現在の日本の住宅では、浴室や洗面所に設けられた局所換気設備を住宅全体の換気に活用し、「24時間換気システム」として運用するのが一般的です(多くが第3種換気方式)。

しかし、寒冷地の住宅でこの方式を導入すると、冬季に冷たく乾燥した外気がそのまま給気口から室内に流入し、室温の低下や暖房エネルギーの増加を招く恐れがあります。

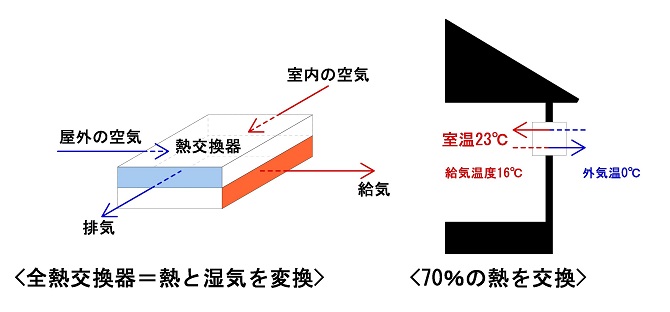

このようなケースでは、第1種換気方式に「熱交換器」を組み込むことで、外気を室内に取り入れる際の温度・湿度を高めることが可能です。

熱交換器は、暖房・加湿された室内の排気が持つ「熱」と「湿気」を、外から取り込む冷たく乾燥した空気に移す仕組みを備えています。

かつてはオフィスビルなどでの採用が中心でしたが、近年では住宅用の製品も多く開発されており、省エネルギー対策として注目されています。

もちろん、冬季だけでなく夏季にも、外から流入してくる暑い空気の熱や湿気を効率よく除去する効果が期待できます。

まとめ

これまで、浴室・トイレ・台所など、水蒸気や臭いが発生しやすい場所では換気への意識が高かった一方で、居室全体の換気はあまり重視されてきませんでした。

しかし近年、コロナ禍などを契機に、居室を含めた全体的な換気の必要性が強く認識されるようになっています。

また、省エネ志向の高まりからも、第1種換気方式+熱交換器を採用する住まいや、全館空調を前提とした住まいづくりを検討する建て主が増えています。

導入にはある程度のコストがかかりますが、長期的に見ると、エネルギーコストの削減だけでなく、健康の維持や病気の予防といった目に見えない価値も得ることができます。

換気に関する正しい知識をもとに、住まいの環境性能をより高めていきましょう。

この記事を読んだあなたにおすすめの記事

佐川 旭Akira Sagawa一級建築士

株式会社 佐川旭建築研究所 http://www.ie-o-tateru.com/

「時がつくるデザイン」を基本に据え、「つたえる」「つなぐ」をテーマに個人住宅や公共建築等の設計を手がける。また、講演や執筆などでも活躍中。著書に『間取りの教科書』(PHP研究所)他。