家づくりの「心」を「かたち」に、具体例を交え心の家づくりを解説した一級建築士のアドバイスです。

延床面積30坪に、家族4人で住む家をつくる

延床面積30坪を目安にスタートしてみる。

近年、延床面積30坪(99㎡)程度の家が増えています。その背景には、一部エリアでの地価の上昇、建築材料の高騰、さらには職人不足による工事費自体の高騰が影響しているかもしれません。

住宅金融支援機構がまとめた「フラット35利用者調査(2023年度)」によると、注文住宅の延床面積の平均は約36坪(119.5㎡)で、建売住宅の延床面積の平均は約31坪(101.6㎡)でした。この10年間で見ると、建売住宅の床面積はほぼ変わっていませんが、注文住宅は10㎡以上の減少傾向にあります。

上記を踏まえると、これから家づくりを検討している人は、まずは延床面積30坪を目安に考えてスタートすると良いでしょう。そのうえで、これよりも広ければ「追加でこんなスペースがつくれる」、狭ければ「何らかの工夫が必要」といった広さの把握もしやすくなります。

今回は、実際に延床面積31坪の家に家族4人で住む事例を取り上げ、工夫した点やアイデアなどを紹介しますので、参考にしてみてください。

延床面積「30坪」の広さは「畳60枚」です

実例を紹介する前に、「30坪」という広さがどの程度なのかを把握しておきましょう。延床面積30坪は「約99㎡」、つまり「畳60枚分」に相当します。

畳2枚で1坪という単位です。日本人は畳を広さの単位として使ってきたため、現在でも日常会話で「何畳くらい」といった形で広さの感覚をつかむことができます。

ちなみに、畳1枚のサイズは長辺が約180cm、短辺が約90cmです。この畳を2枚並べると180cm×180cmの正方形となり、面積は3.31㎡。これが「1坪」に相当します。

延床面積30坪の家を建てる際、間取りはココに注意

間取りで注意することは、主に次の4項目です。

① 開放感のある間取りにする

天井の高さなど、縦方向の空間の広がりを意識しましょう。たとえば、天井を高くしたり、一部に吹き抜けを設けたりすることです。また、廊下や玄関ホールを省略し、リビング階段や大きな窓、引き戸で空間をゆるやかに区切ると、より開放的な印象になります。さらに、リビングから外へつながるウッドデッキなども、開放感を演出してくれます。

② 生活動線と家事動線をスムーズにする

生活動線と家事動線は分けて考えることが大切です。生活動線とは、生活している人が家の中を移動する際に通るルート、家事動線とは家事をする人が移動する際に通るルートのことです。これらの動線をできるだけ短く設計することで、各室への移動が最小限になり、作業を同時に進めやすくなり、家事の効率も向上します。

③ 用途に応じた収納計画

各部屋の収納は最小限にし、ファミリークローゼットなど共有の収納を設けるとよいでしょう。収納を1カ所にまとめることで、スペースの無駄を減らせます。延床面積30坪の家づくりでは、限られた面積を有効活用するために、パブリックスペースと収納スペースのバランスが重要なポイントになります。

④ デットスペースの利活用

小屋裏収納やロフト、階段下スペースなど、いわゆる“デッドスペース”を有効に活用することも欠かせません。小屋裏収納には、季節物(ひな人形や五月人形など)を収納し、階段下はトイレや家族共用のワークスペースにしてもよいでしょう。また、洗面所には化粧ボトルなどの小物が多いため、壁の厚みを活かして収納棚を設けるアイデアもあります。

実例紹介

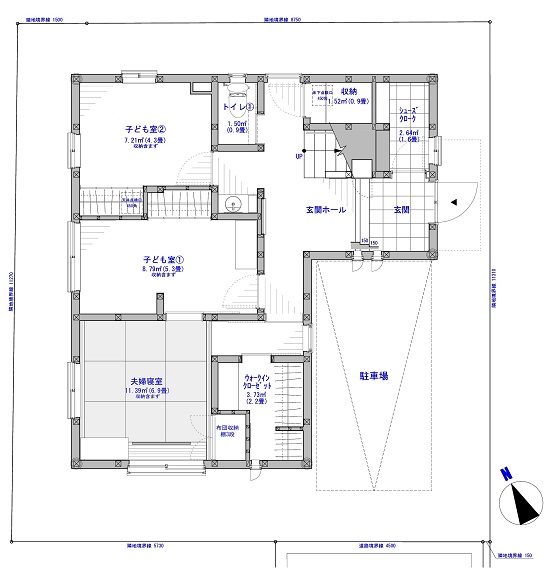

◎家族構成…夫婦30代+子供2人(未就学児)=4人家族

◎場所…東京都23区内

◎敷地面積…116.64㎡(35.28坪)

◎建ぺい率…45%、容積率…100%

◎延床面積…104.64㎡(31.65坪)

1階:52.32㎡(15.85坪)、2階:52.32㎡(15.85坪)、ロフト:15.34㎡(4.6坪)

<1階について>

・1階は夫婦の寝室と子ども部屋とし、夫婦の寝室の手前にファミリー(ウォークイン)クローゼットを設けた。

・子ども部屋同士は、将来的に1部屋に広げられるよう、間仕切りの代わりにクローゼットを配置し、さらに可変性を考慮して、夫婦の寝室からもアクセスできるようにあらかじめ引き戸を設けた。

・階段はシューズやアウトドア用品入れとして利用できるよう、玄関の隣に配置した。

・1階を寝室としたためトイレを設け、手洗い場も玄関付近に配置して、家族が外から帰宅した際にすぐ手を洗えるようにした。

<2階について>

・1階では採光の確保が難しい敷地条件だったため、2階をLDKのスペースとした。

・1階が寝室等であることから、天井の高さを抑えることができ、2階へ上がる階段の段数を少なくできた。また、2階の天井は屋根形状を活かして高いところで3.3mを確保し、より開放感を得ることができた。

・リビングはソファを置かず、奥様の趣味であるピアノを設置した。ソファがなくても、やや低めのダイニングテーブルとゆとりのある椅子やベンチだけで、くつろげる空間をつくることができた。

・2階のキッチンを中心に、「買い物から帰ってきて冷蔵庫や食品庫に収納する」「洗濯物はピアノ横のサッシにある物干し場で干す」といった家事動線を短くすることができた。

・キッチン上のロフトは階段で上がれるため、季節物や布団など大きなものも運びやすい。日常生活をすっきりさせるためには、このようなデッドスペースを活かす余白があると便利である。

・2階階段ホールの窓やダイニングの出窓などは、「抜け感」を意識して設けている。窓から外の風景が目に入ることで、より開放感を感じやすくなった。

この記事を読んだあなたにおすすめの記事

佐川 旭Akira Sagawa一級建築士

株式会社 佐川旭建築研究所 http://www.ie-o-tateru.com/

「時がつくるデザイン」を基本に据え、「つたえる」「つなぐ」をテーマに個人住宅や公共建築等の設計を手がける。また、講演や執筆などでも活躍中。著書に『間取りの教科書』(PHP研究所)他。