住まいづくりについて、これだけは、ぜひ、知っておいて欲しいという事項を解説しています。より分かりやすく活用しやすいように多くの写真とイラストを使いまとめてあります。

Q&A形式で解説しています。

心構えをつくる

家って何だろう?

家を建てるにあたって、あらためて家って何だろうと考えています。

家って何ですか?

家とは船のように時間という大海原に浮かび人生を航海しているようなものと考えてはいかがでしょうか。

自然に耐えられる身の丈にあった船をつくる

自然を愛した作家ヘミングウェイは「家は家であると共に船のようにも思えた」という一文を本の中に書いています。人生を航海にたとえ時間という海に家を浮かばせ、どんな航路を進んでいくのですか?ということを問いかけているのです。航海には嵐の日もあれば晴れの日もあります。そのため、きびしい自然に耐えられる船でなければなりません。

家は衣食と同じく人間が生きていく上で必要不可欠なものであります。

だから生き方をテーマにした思索の旅から始めなければならないということです。

家族って何だろう?

家族にはどんな意味があるのですか?

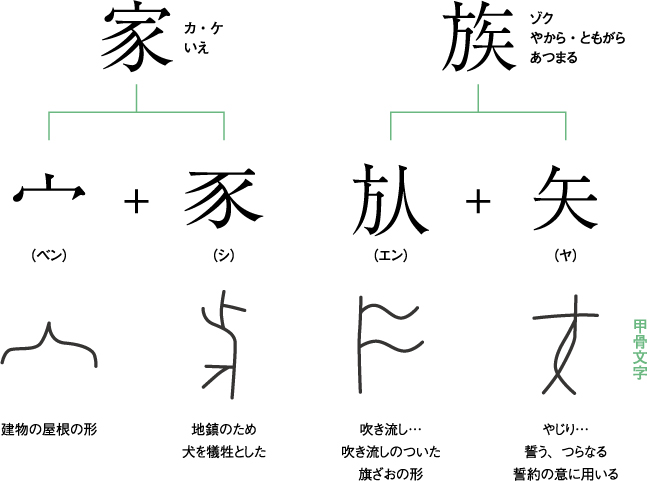

家族とは文字通り、家・族(いえ・ぞく)と書くので同じ家に住んでいる族(うから)が家族です。

家族と言っても、もともとは個の集合体です。したがって個の集合体である家族は、住まいの中の「集う場」が最も重要になります。

家族の字源を調べてみましょう

家族は旗のもとに人が集まる所とも言えます。家族の幸福は家にあるのではなく、やはり家族という人間関係の中にしかないのです。それを家というモノでまとめているということです。

家族の大切なこと

家族が大切にすることは何ですか?

家族は生活を共にすることで、お互いの考え方や感情を理解することができます。そこに信頼感や安心感が生まれてきます。

つまり家族が大切にすることは共感力を深めていくことです。

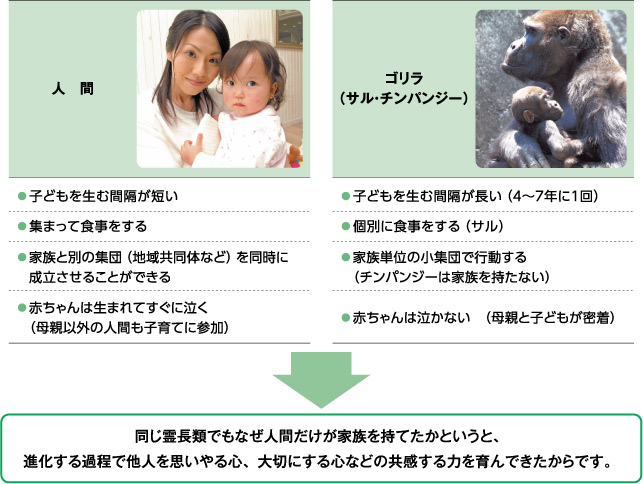

霊長類 ~人間とゴリラの比較

ゴリラは人間の家族の形態とよく似た社会を持っています。しかし、その習性や特徴に違いがあり、それらを考えると、家族が大切にしなければならないものが少し見えてくるでしょう。

住まいづくりは共感力を深めるコミュニティデザインの設計をするということです。

Who am I?(私は誰?)

住まいに対してこだわりもどんなスタイルが良いのかも分かりません。

はじめにどんなことを考えて進めていけば良いのですか?

住まいづくりは自分の人生に対していくつもの質問状を受けとることです。まずは自分の心の中に何を望んでいるかを見つけだしていくことから始めて下さい。

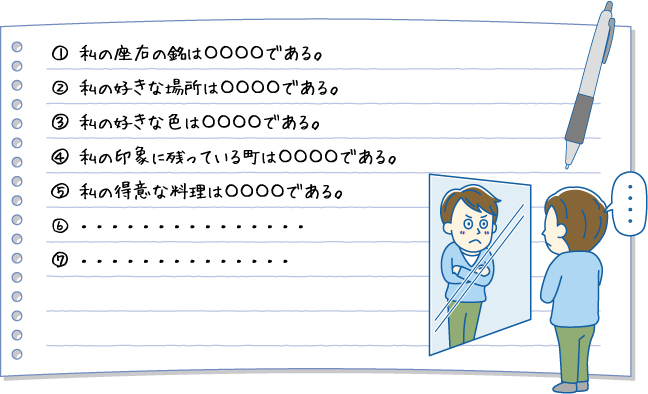

私は〇〇〇〇である

私達はどれだけ自分のことを知っているかと言えば、あまり知らないのかも知れません。人は自分自身に質問を投げかけるようにすると、自分自身から解答を引き出すことができるようになるものです。住まいづくりにおいても同じです。

たとえば…

などです。思いつくまま書いてみましょう。

その中からヒントになるものが見つかるかも知れません。

住まいづくりは自分を知ること、家族を知ることから始めるということです。

建て主と施主、呼び方はどっちですか?

建築主、建て主、施主、クライアントなど住まいを建てる人の呼び方は様々ですが、何か違いはありますか?

違いはありません。皆同じ意味です。しかし、呼び方によって自分に対する心構えや相手の受ける印象は変わる感じがします。

施す心を持って人間関係を育てていくと◎

建築主や建て主という言葉には「お金を出して家を建てさせる立場」「一番大事にしなければならない主」といった、上位の立場という感じがあります。一方、施主という言葉は「施す主」ということで、相手と同じ立ち位置で同じ方向へ進む印象があります。どちらの言葉でも良いのですが、大切なことは建物を建てるには多くの人の協力が必要という点です。施す心で人間関係を育み、気持ちよく仕事をしてもらう雰囲気をつくることが大切なのです。

住まいをつくるということは自分自身に対しても施す心を仕立てていく作業でもあるということです。

土地やつくり手に敬意を表す

地鎮祭や上棟式は必ずしなければならないのですか?

必ずしなければならないというものではありません。

しかし、ほとんどの方にとって家づくりは一生に一回の重要な出来事です。

できれば実行してほしいものです。

地鎮祭は土地の神様に、上棟式はつくり手に感謝

地鎮祭は工事を始める前に執り行うもので、敷地の地主神を鎮め、工事の無事を祈願するための神道的な儀式です。一般的には神職を招いてお祓いをしてもらいますが、神職を招かないで家族だけでお祓いしてもけっこうです。

上棟式は骨組みが出来上がったころに行う儀式で、神に感謝の意を表す他、棟梁や大工など工事関係者を労い、工事の安全を願うものです。

地鎮祭と上棟式は、心構えをつくったり、つくり手と理解を深めたり想いを伝える貴重な交流の場ということです。

作品、商品、物件、求めているのはどれですか?

展示場に行ったり、建売住宅も見に行きました。

またネットで建築家の設計した建物も見てあこがれも感じています。

何をどう整理していけばよいのか教えて下さい。

一戸建て住宅を手に入れようとする際、大きく分けると4つの方法があります。

①設計監理を建築家に依頼する ③工務店に依頼する

②ハウスメーカーに依頼する ④建売住宅を購入する

それぞれにメリット、デメリットがあるので、十分に理解した上で選択することです。

依頼先によって家の呼び方は異なる

住まいの質は呼び方で変わります。したがって、どんな住まいを求めているか、はっきりさせてスタートしなければならないということです。

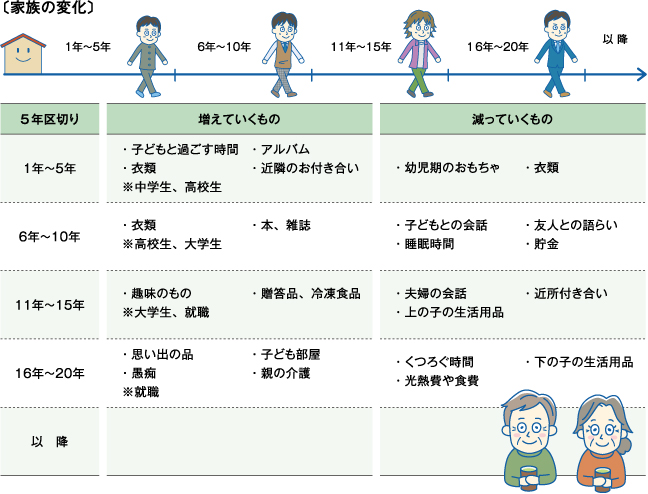

5年ごとに変わる家族のかたち

小学生の子どもが2人いますが、いずれは夫婦二人になるのかなと思っています。新築するにあたって、将来も含めてどんなことに留意しておけば良いですか?

住まいの普遍的な部分(水まわりなど)をしっかり押さえながら、ある程度自由に変化させられるような柔軟性のあるスペースづくりを心がけて下さい。

5年を区切りとして家族の変化を想像してみる

誰もが自分の家には大切に永く住みたいと思い、エネルギーをかけて家づくりに取り組みます。しかし歳月を経るうちに生活のズレも生じてくるものです。特に子どもの環境は5年ごとに変化していきます。

意外と子どもと過ごす時間は短いものです。したがって、あらかじめ家族の変化に対応できるような平面計画や構造計画も視野に入れて検討しておくということです。

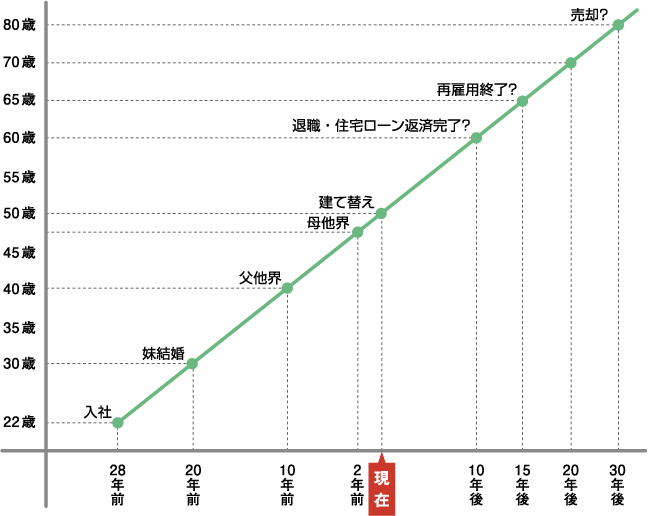

家族のタイムテーブルを作成してみる

知人の50歳の独身女性が、母親と二人で暮らしていましたが、一昨年母親がなくなり、現在は一人で住んでいます。

彼女が現在住んでいる家は築40年でガタガタなので、家族の想い出を引き継ぎながら小さな終の棲家をつくりたいと希望しています。

はじめに家族のタイムテーブルをつくってみてはいかがですか。

これからの人生設計にあたり、なんらかのヒントを与えてくれるはずです。

自分(家族)のタイムテーブルを作成してみよう!

これまでを振り返り、そしてこれからを予測することで生き方や暮らし方が見えてきます。

住まいをつくるということは、まさに人生の、あるいは家族の物語をつくっていくということです。

家を持ちたい!ターニングポイントは?

子どもが大きくなってきたので家を持ちたいと考えています。

タイミングの目安になるような事があれば教えて下さい。

ズバリ!子どもは5歳と15 歳がターニングポイントです。

5歳までは右脳、6歳からは左脳が発達

一般的に、計算や論理的な思考をつかさどるのは左脳、直感やイメージ、音楽をつかさどるのは右脳と言われています。左脳は6歳から7歳くらいで本格的に発達し、右脳はそれ以前の幼少期から発達します。そのため、小さいうちに絵や音楽を習わせて創造性やイメージ力を高めようとするのです。大人になると、どちらかと言うと右脳より、論理的な思考や計算の理解力など左脳を多く使うことが求められます。

ゴリラの脳は500cc、人間の脳は1400~1600ccに

ゴリラのオスの体重は200kgを超えるのに、赤ちゃんは2,000g以下で生まれてきます。

なぜ人間の方が重たい体重で生まれてくるのか、それは脳を急速に成長させるためなのです。生まれて1年で2倍の大きさになり、5歳までに大人の脳の大きさの90%ぐらいまで達します。その後12 歳から16 歳ぐらいまでで、大人の大きさ(1,400~1,600cc)に成長するのです。

ちなみに、ゴリラの赤ちゃんの脳は4年間で2倍にしかならず、500ccくらいです。

いかに人間の脳の成長が素晴らしいかが分かります。

このことから、子どもの成長期において、5歳と15歳ぐらいまでのあらゆるコミュニケーションとの関わりがとても大切ということです。したがって、子どもに与えるスペースはもちろん、室内環境もコミュニケーションの取りやすい空間を心がけてつくると良いでしょう。

タイミングの目安は5歳までと、15 歳くらいまで。どんな環境を与え、ライフスタイルのデザインはどう考えるのかがとても重要ということです。

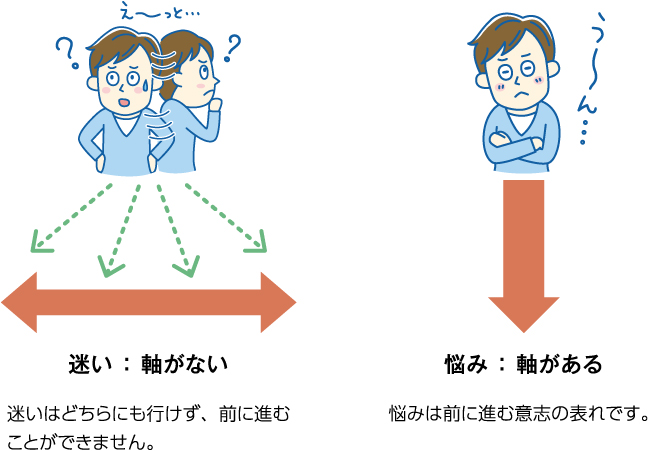

悩め、しかし迷うな!

たくさんの情報を集めましたが、集める度に迷って判断ができません。

どのように頭を整理していけば良いですか?

迷うだけではいつまでたっても前には進みません。むしろ悩んだ方が前に進むことができます。

迷いから悩みに行くため、自分を見つめ直すことにより手がかりを見つけることができます。

迷いと悩みの違い

「迷い」は、どうしたら良いのか分からないので判断ができません。自分の中に明確な判断基準がないからです。一方「悩み」とは、自分へ焦点を当ててあれこれ考えます。もし適切なアドバイスがあれば、問題点を解決できる糸口を見つけることができるかもしれません。それは自分の中にある程度の判断基準を持っていたからです。

迷いや悩みは人それぞれで、そう簡単に区別して考えることは難しいと思いますが、住まいづくりはとても奥深い人生の営みです。ワクワク感を持ちながら前に進んで下さい。悩むことで必ず満足度の高い家づくりができます。

悩みはその裏に隠れている問題点を見つけ出し、解決することで次に繋げていくことができるということです。

住まいづくりは1000本ノックを受けること

妻と意見が違って、決めることも判断することもできません。

こんなことでこの先上手くまとまっていくのか、とても不安です。

夫婦と言っても人生初の住まいづくりです。これまで見てきたもの、人生観は必ずしも一致はしません。したがって、お互いの会話も意見を出しながら歩み寄る努力が大切です。決まった正解はないので、まさに研修の場とも言えます。様々なアドバイスを受けながら二人で決めていくことです。

住まいは選ぶものではなくつくるもの

1000 本ノックと言えば野球ですが、住まいづくりは完成するまでに700~800くらいの質問を受け、判断していかなければなりません。仮に自分達の選んだもので失敗や悔いが残ったとします。しかし大切なことはそれに費やした時間、夫婦で行ったショールームなど、これらはあとで思い出深い記憶として残っていきます。それは住まいを単に選ぶことでは得られない「つくる喜び」があったからです。そうした小さな喜びも大切にしながら、住まいづくりを通して人生を豊かにしていくのです。

住まいづくりはお互いの人生観、倫理観、職業観、教育観、家族観、夫婦観などのノックを受けながら、家族になるための研修の場になるということです。

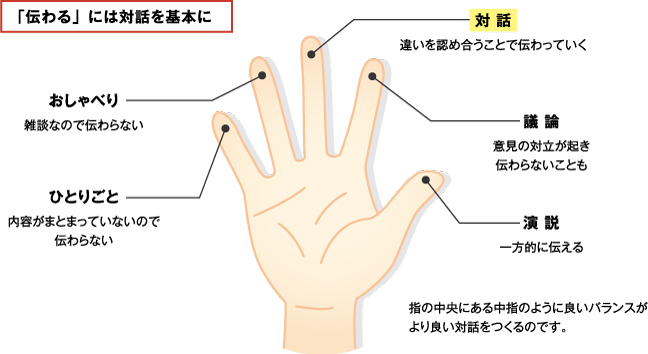

「伝える」ことと「伝わる」こと

想いが設計者に伝わらずイメージに近づきません。

上手に伝える方法はありますか?

何事も自分の考えていることやイメージを相手に伝えることは難しいものです。特に住まいづくりは何もないところから創りあげていくものなのでなおさらです。

上手に伝えるのではなく、伝わったかどうかの確認が大切なのです。

「伝える」と「伝わる」は違います

自分の考えを相手に十分伝えられたと思っても、案外上手く伝わっていなくて後であれ?と思うことは誰もが経験することでしょう。伝えるにはやや一方的なイメージがあり、伝わるにはしっかりと受け止めてくれたというイメージがあります。

伝わるを意識するなら、家族の希望や要望、そしてこれまで住んだ家の不満などを単に相手に伝えるのではなく、それらの情報を一度整理してみることです。

その中から「したい暮らし」を見つけ出すことでイメージは相手に伝わっていくのです。

伝える側も「伝わる」を意識しながら進めていかないと、自分の求めている住まいにはたどり着かないということです。

分かりにくい空間をつくる

いくら説明されても提案された空間のイメージが湧きません。

自信はないけどワクワクする感じはしますが…?

心地良い空間の力は、分かりにくい差をどれだけつくれるかなのです。

分かりやすい「サイズ」と分かりにくい「スケール感」

不特定多数の人達をターゲットにしている住まいは、最大公約数的な商品を考えなければならないので、機能的でとても分かりやすい空間構成になっています。

一方、注文住宅はその敷地と家族に何か新しい価値を提案したいとプランニングを考え、多少分かりにくい空間のつくり方を考えるかもしれません。住まいのサイズや性能は分かりやすくても良いのですが、スケール感は分かりづらくして良いのです。分かりづらいスケール感こそ、そこに遊び心が生まれたりワクワクする想像力が働くのです。

◆サイズとスケール感

サイズはとても分かりやすい表現ですが、スケール感というのは何となく分かったような分からないような言葉です。

気持ちの良い空間をつくるには、サイズだけではなく分かりにくいスケール感も大切だということです。

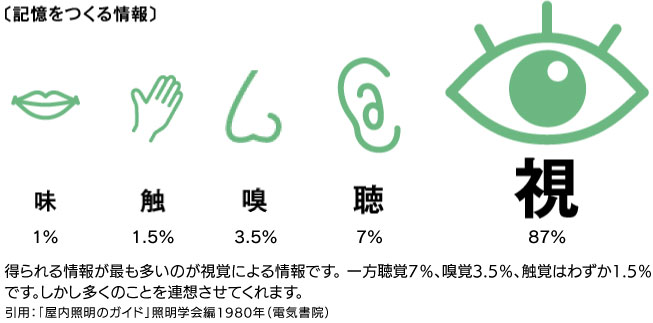

帰りたくなる家とは?

子どもが大きくなっても帰りたくなるような家をつくりたいと思っているのですが…?

帰りたくなる家にあるものはもちろん家族の絆の深さですが、住まいを考える際、家族共有の記憶がたくさん残る工夫や仕掛けをしておくことです。

五感を大切にすると◎

帰りたくなる家には視覚はもちろん、味覚、嗅覚、触覚、聴覚などの感覚を伴っていることが、意外と記憶として残る家になります。たとえばお母さんの手料理、室内の木の香り、足触りの良い床、そして台所からのリズミカルな音などです。

外観のデザインや室内の仕上げなどは、五感を大切にした視点で素材を選びましょう。日常使い込まれていく素材には記憶が刻み込まれ、やがては経年美となって想い出をつくってくれるからです。また庭にスペースがあれば記念樹を植えておくことで、木の成長と共に様々な記憶も育まれていくでしょう。

聴覚、触覚、嗅覚からの情報は、深く家族共有の記憶となって残るものです。したがってこれらの情報を意識した空間づくりが帰りたくなる家になるということです。

建物の名称からスペースのあり方を考えてみる

玄関は出入口ではなく、なんで玄関という名前なのですか?

玄関という言葉は仏教語のひとつなのです。

「玄」には奥が深い悟りの境地を意味し、「関」は入口を示しています。つまり玄関は「玄妙なる道に入る関門」ということで凛(りん)とした場所でなければならないのです。

玄関は静けさ漂う関所

玄関は単なる出入口ではなく家族を送り出す場、あるいは仕事から帰ってきてほっとした気持ちになれる場です。たとえ仕事で嫌な事があっても、玄関という空間で清め、心鎮めるのです。つまり玄関はどこまでも静けさが漂う関所のことであり、凛としていなければならない場所なのです。

言葉の成り立ちや意味が分かってくると、間取りを考える際、玄関スペースのあり方やアイデアも浮かび、工夫の仕方も違ったものになってくる気がします。

言葉の成り立ちや意味が分かってくると、そのスペースを愛おしむ心も育まれてくるということです。

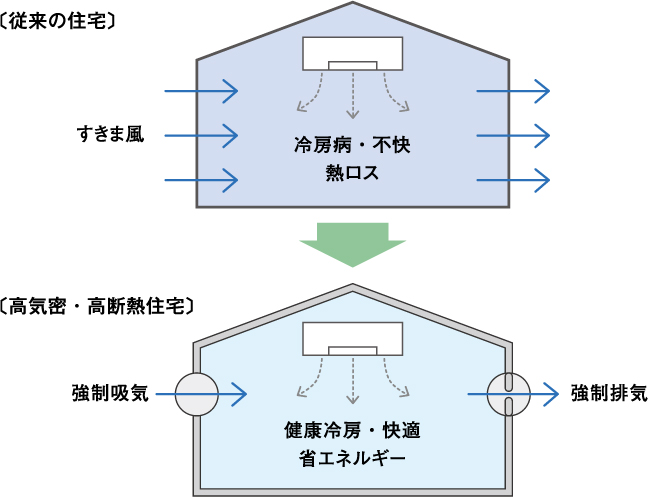

夏を、それとも冬を基本に考えるの?

以前、日本の家は夏を基本につくられていると聞いたことがあります。

寒がりなので冬暖かい家をつくりたいと考えているのですが?

「家のつくりやうは夏を旨とすべし。冬はいかなるところにも住まる」

吉田兼好は徒然草の中でこう述べています。これは今から約680 年前に書かれていますから、断熱という考えが全くなかった時代の話です。

現代の住まいづくりでは夏は涼しく、冬は暖かい家をつくることができます。

高気密高断熱の住まいづくり

伝統的な日本の住居は高温多湿な夏を中心に考えられ、通気性を重視した構造でした。しかし冷暖房などの設備が普及すると、従来の構造では効率が悪いので気密・断熱性能の高い住まいづくりが行われるようになりました。それが高気密・高断熱の住まいづくりです。

夏涼しく冬暖かい家をつくるには気密・断熱をしっかりとして、さらに換気・通風を無視してはいけないということです。

住まいづくりはなつかしい時間をつくること

これまで住んできた家を解体して、その材料の一部を再利用し想い出を残したいなと考えているのですが……?

住まいをつくることは家族の記憶を書き込むことです。

再利用された材料を通して親から子への繋がりもつくることができるでしょう。

とどまっている記憶をデザインしてみる

人間の生活の中枢をなしてきたものは記憶で、それぞれが時間をかけて育ててきました。

人は記憶に育てられ、そして導かれて自分にとって大切なものを手に入れてきました。そう考えると、まず第一に自分がこれまで住んできた住まいの歴史を紐解く必要があります。きっと、そこにはただ単に過去のなつかしいものばかりでなく、きちんと自分の心の中にとどまっているものがあるはずです。そのとどまっているものを現代のデザイン手法で活かすことで、空間に求められる心理的寿命はずっと長くなることでしょう。

自分のこれまで住んできた家をイメージしてみると、なつかしい記憶がよみがえります。新しい住まいをつくるにしても、住まいはなつかしい時間をつくっていくということです。

住まいは「場」をつくること

映画で観たワンシーンが素敵で忘れることができません。

その場面のようにつくる考え方はおかしいですか?

少しもおかしくありません。過去に映画で観た階段のワンシーンが忘れられなくて、その階段と似た感じにつくった施主もいます。

見せ場、隠れ場、遊び場、逃げ場はありますか?

住まいは場をつくることとも言えます。場という言葉は大事な状況を表わす言葉として、我々の社会において、人と人との係わりの要をなす時間や空間を指す言葉として使われてきたからです。たとえば見せ場、隠れ場、遊び場、逃げ場、土壇場などです。特に映画やドラマは一場面一場面を強く意識して制作しているので印象に残るのでしょう。

住まいにおいても「場」の演出はとても重要で、その住まい全体の肝になることもあります。

場には人生が見えてくる場面や人のありようを左右する言葉がたくさんあります。

住まいも同じように人のありようの場をつくるということです。

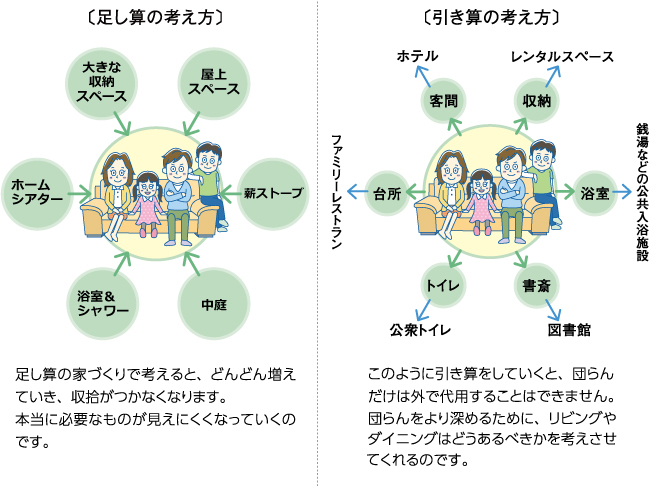

引き算で考えると大切なものが見えてくる

今住んでいる家は物で溢れて狭いです。新築するなら収納スペースをたくさんとって、トイレは1、2階に、浴室とは別に寝室近くにシャワーもつけたいと考えています。

全体の間取りが収まるかどうか心配なのですが?

新築時にはあこがれから今までなかったスペースを設けたり、使ったことのない設備を導入したりします。しかし、実際住んでみたらあまり使わなかったということもあります。あれもこれもと足し算の考え方ばかりではなく、これまでの生活をふり返って引き算もしてみましょう。

足し算と引き算

間取りを考えるとき初めに引き算をイメージし、それから足し算をしていきます。そうすることで家族にとって本当に大切なもの、必要なものが見極められていくということです。