住まいづくりについて、これだけは、ぜひ、知っておいて欲しいという事項を解説しています。より分かりやすく活用しやすいように多くの写真とイラストを使いまとめてあります。

Q&A形式で解説しています。

構造と性能

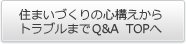

工法の違いを知る

軽量鉄骨造、木造軸組、2×4工法、それぞれの特徴を教えて下さい。

将来増改築をする可能性がある、あるいは大きな空間をつくりたいなど、自分達の要望に合った工法はどれなのかを理解することからスタートしましょう。

工法のチェックポイント

工法の比較はもちろんですが、次の5項目もチェックしておくべきです。

- ①敷地への対応力・・・・・・・・・・・・・・・

- 工法によっては敷地の余裕が必要です。

- ②地盤への適性・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 地盤状況の事前確認が大切です。軟弱地盤ではコストがよりかかります。

- ③防火地域・準防火地域の指定・・・

- 防火地域では工法や仕上げに制限があります。

- ④希望の間取りがつくれるか・・・・・

- 大きな吹抜けや大空間を希望するのであれば工法が限られます。

- ⑤将来の増改築の予定・・・・・・・・・・・

- 将来増改築の予定があるのなら、変更しやすい工法を選ぶことです。

それぞれの特徴を知り、自分達の優先順位を明確にすることで、より希望に合った構造・工法を選ぶことができるということです。

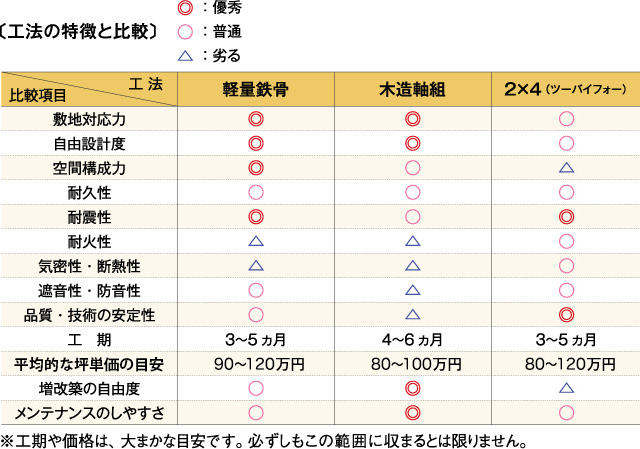

地震に負けない家づくり

近年地震が多いので地震に強い家を建てたいと考えています。

地震対策としてどんな構造があるのか教えて下さい。

耐震構造、制震構造、免震構造の3つの構造があります。

地震対策の基本は耐震です

現在の建築基準法に基づいてきちんと設計・施工されていれば、基本的な耐震性能を備えていると考えて問題ありません。従来の耐震性能に加え、地震の揺れそのものを軽減する目的で開発された技術が「制震」と「免震」です。また、これまで「木造2階建て」と「木造平屋建て」のほとんどは確認申請時に構造審査などが省略され、構造の安全性は設計者によって確認されていました。(4号特例)しかし審査省略制度が見直され、2025年4月以降からはすべての地域で審査の省略はなくなります(平屋建てかつ延べ床面積200㎡以下は対象外)。多くの木造住宅は確認申請時に審査対象となり安全性はより担保されていくと思われます。

基本は耐震で、次のアップステージは制震です。

地震の揺れが直接建物に伝わらない構造が免震ですが、施工も大がかりで費用も一番かかるということです。

長寿命の住まいづくり

長持ちする家をつくりたいです。どんなことが大切ですか?

物理的寿命、心理的寿命、生活的寿命、資産的寿命の4つの寿命が大切です。

4つの寿命

これまで長持ちする家とは耐久性のある、いわゆる物理的寿命のことでした。それだけの寿命ではワクワクする空間はなく、ライフスタイルの変化には対応できず、とても賞味期限の短い家づくりでした。これからは4つの寿命を持った家づくりを行うことです。

永く住み続けるためには「4つの寿命」の視点を持って進めていくことが大切だということです。

高気密・高断熱の住まいづくりで注意すること

高気密・高断熱の家をつくった友人の家を見てきました。

南側にはたくさん窓があるのですが、それ以外の壁にはあまり窓はありませんでした。何となく通風が気になったのですが…?

健康な住まいをつくる

自然素材を使って健康な住まいをつくりたいと考えています。

健康住宅のポイントを教えて下さい。

適切な換気を行い、湿気や化学物質の軽減に努めることが、健康住宅をつくるカギとなります。

健康住宅の基本は自然素材

昔の日本の住まいは隅々まで風が行きわたる構造であったため、湿気がこもりにくく、建物を健全な状態に保っていました。しかし時代とともに住まいの構造や間取りなど、生活スタイルは変化し、さらには化学物質が使われるようになってきました。そこで起きた問題が「シックハウス症候群」です。健康住宅の基本は通風・採光を十分検討し自然素材を上手に取り入れることです。

健康住宅とは厳密な定義があるわけではありません。しかし、できる限り化学物質などを含まない建材を使い、さらに自然素材を上手く取り入れる、ということです。

ローコスト住宅を建てる

土地を購入して家を建てる予定です。家にかけられる予算が厳しいので、ローコスト住宅を考えています。

ローコスト住宅に関してのアドバイスをお願いします。

ローコスト住宅のポイントは仕上げ材と設備機器のグレードです。よく考えて選択することです。

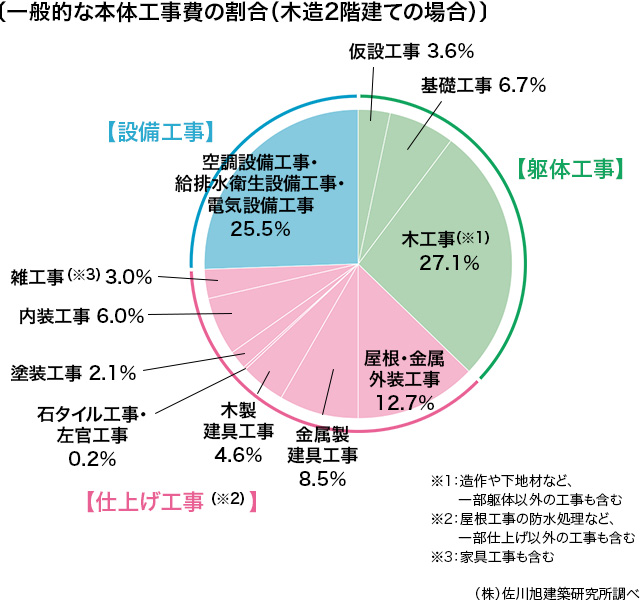

仕上げ工事と設備工事

一般木造住宅の本体工事費は大きく3つに分類できます。その割合は、躯体工事費が37.4%、仕上げ工事費37.1%、設備工事費25.5%となります。

躯体工事は建物の骨格になる部分ですから、変更することはおすすめできません。ローコストを図るのであれば、建物割合の約6割を占める仕上げ工事と設備工事のグレードをあまり上げないことです。

躯体の形はできる限りシンプルにし、仕上げ材と設備機器のグレードも標準の範囲内で選択していくということです。

住まいの性能はどう考える

住まいづくりで間取りはとても重要なことだと理解していますが、住まい全体の性能はどのように考えれば良いのでしょうか?

間取りと密接に関係するのが「快適性」と「利便性」です。

その他にも健康性、安全性、経済性などが考えられます。

性能を考える5つの項目

5項目を5段階でチェックしてみて下さい。

気になるところがあれば検討し性能を高めていく工夫をするということです。

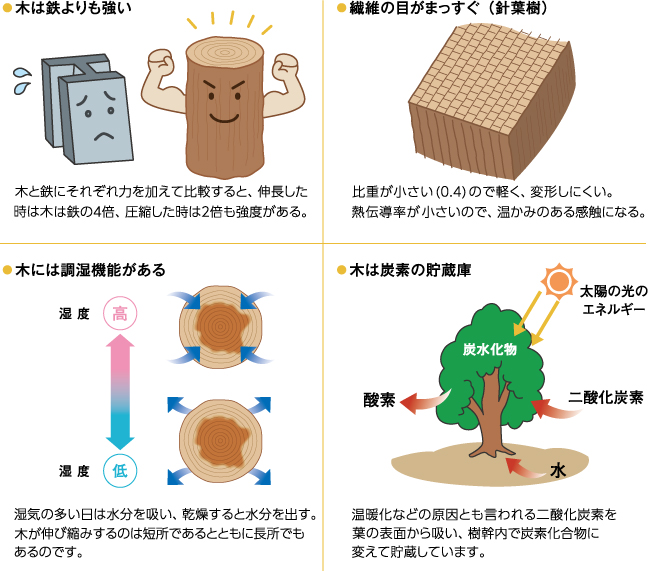

木は鉄よりも強い?

木は鉄よりも強いと聞きましたが本当ですか?

木と鉄を同じ重さ当りの強さで比べると、引っ張る強さは4倍、圧縮する強さは2倍で断然木の方が強いのです。

また、木にはそれ以外にも様々な特徴があります。

木には次のような性質があります

木は軽さのわりには非常に強く、さらに断熱、調湿機能、保温機能に優れているということです。

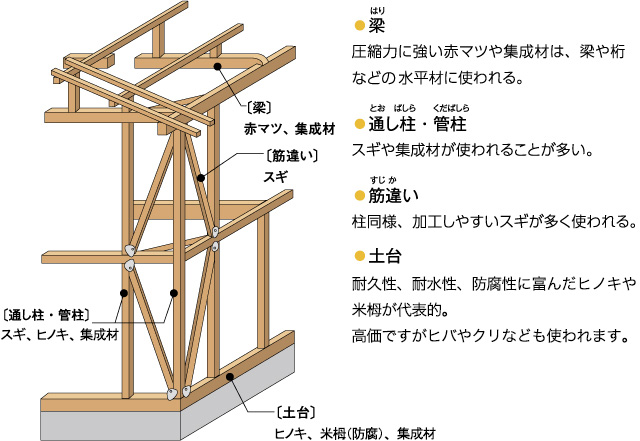

適材適所に使われる木

木造の家ではどのような木が使われているのですか?

腐りにくく耐久性の高いヒノキやツガは土台に、圧縮に強い赤マツなどは重量を支える梁などに使われます。さらに近年は集成材なども多く利用されています。

芯持ち材と集成材

使われる木には芯を持っている無垢材と貼り合わせた集成材があります。

- 芯持ち材とは…

- 使用する形状で丸太から切り出した木材。中心は赤っぽく、外側は白っぽい色をしています。赤っぽい部分は芯材で硬いので、構造材に使用します。

- 無垢材とは…

- 厚さ2cm程度の板を十分に乾燥させ、接着剤で数枚貼り合せた構造材です。強度も十分期待できます。

木にも特徴があり、適材適所に使われた木は当然長持ちするということです。

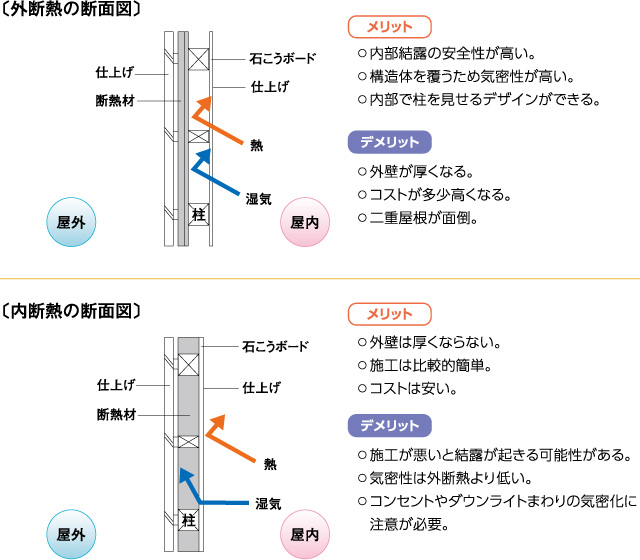

外断熱と内断熱、どっちがいいの?

外断熱にするか内断熱にするかで迷っています。

それぞれのメリット、デメリットを教えて下さい。

木造住宅であれば、外断熱でも内断熱でも大きな差はありません。どちらにしても、きちんとした断熱計画と施工をすることが求められます。

外断熱と内断熱のメリット、デメリット

断熱方法の良し悪しは一概には言えません。断熱性能や気密性能の数値の観点でみると、外断熱が優れています。したがって、北海道や東北などの寒冷地では有効に働くでしょう。

しかしそれより南の地域においては、きちんと施工をすれば大きな差は感じられません。大切なのはバランスを欠いた過剰な断熱計画をしないことなのです。

外断熱か内断熱かは優劣の比較ではなく、建築の予算や建設する地域に見合うものを総合的に判断することが重要である、ということです。

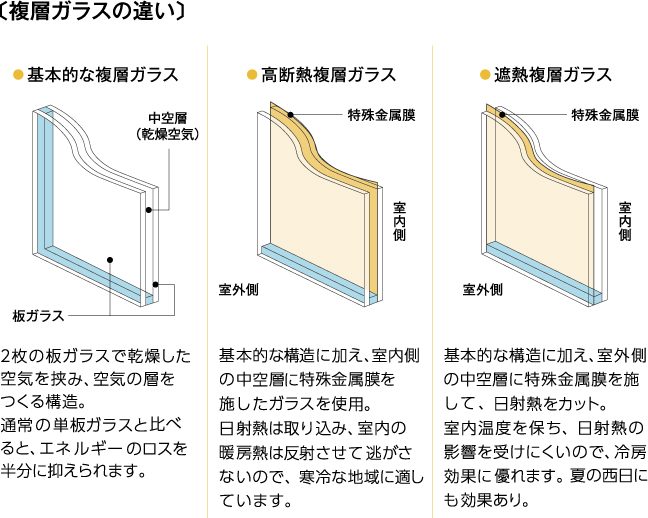

窓の熱効率が気になる

大きな開口部を設けたいのですが、冷暖房の効率が悪くなるのが心配です。断熱はどのように考慮しておけば良いですか?

窓のフレームに樹脂製サッシや木製サッシを採用し、省エネ効果を高めた複層ガラスを使うことをおすすめします。

窓から逃げていく熱は約50%

冬の暖房中に窓から逃げていく熱は約50%もあるので、窓を断熱することは省エネ効果がとても高いのです。さらに、樹脂製サッシや木製サッシと複層ガラスを用いた窓では一般的な窓の約3倍の断熱性が得られるというデータもあります。

また、複層ガラスにも種類があり、Low-E複層ガラスは基本的な複層ガラスよりも断熱性や遮熱性が高くなりますので、東西南北の窓の位置によって使い分けると良いでしょう。

住宅に求められる省エネ基準は見直されます。2025年4月から原則すべての建物について省エネ基準適合が義務化され、住宅性能表示制度の断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当する基準になります。

窓はガラスとサッシに用いる素材で省エネ効果が大きく異なるということです。

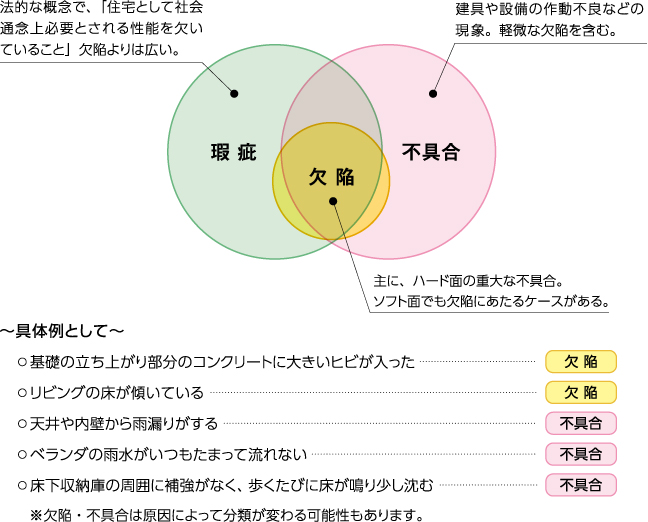

欠陥住宅?それとも不具合?

トラブルが起きたので「欠陥住宅じゃないですか」と言ったら「不具合ですよ」と言われました。

どこが違うのですか?

ひとくちに欠陥住宅と言いますが、中には欠陥によく似た瑕疵(かし)、不具合が混在しているのです。

3つの違いを知る

欠陥と瑕疵と不具合、この3つのは次のように混在しています。

気になるところを見つけたら早めに施工会社に相談し、さらに不安であれば公的機関や民間の調査会社などに調査依頼をするということです。

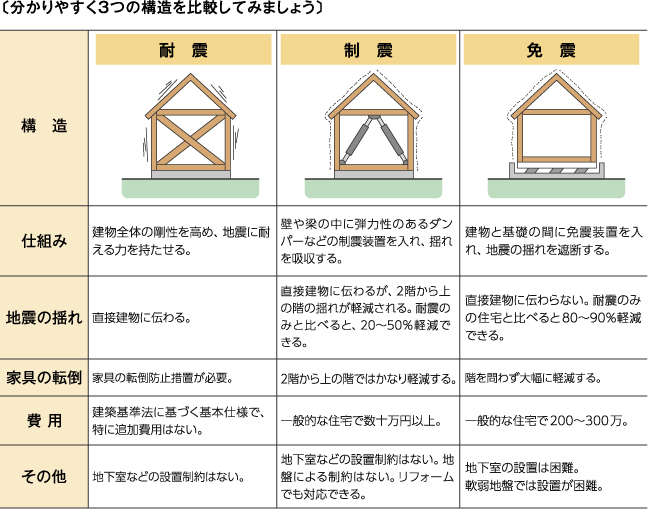

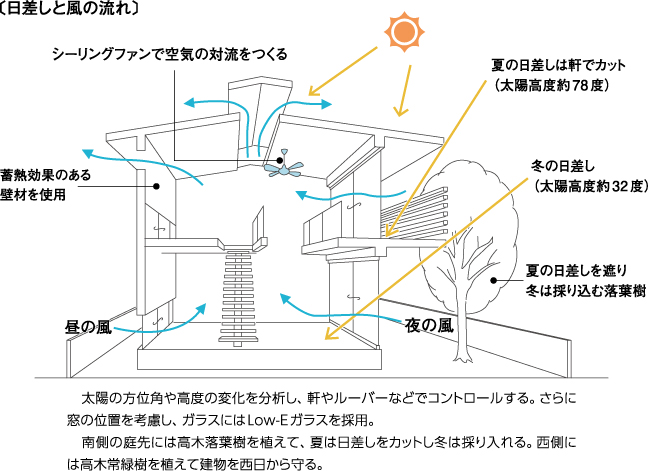

自然のエネルギーを活用する

空調設備はなるべく使わないで生活したいと思っています。

工夫しておくべきことは何でしょうか?

断熱・日射・通風が主に工夫するポイントで、特に日射を上手くコントロールすることが重要です。

不安定な快適さを楽しむ

一般的な家づくりは計算通りの快適さを求めますが、空調設備をできるだけ使わないで生活するのは、やや不安定な快適さに面白みを見つけられる人向きと言えます。

だからこそ、暮らしを楽しみ工夫が生まれるのかもしれません。

自然エネルギーを利用してエコな生活を望むなら、熱・光・風を上手にコントロールして、不安定な快適さも楽しむということです。

シックハウス対策を考える

ほんの微量の化学物質にも反応してしまう化学物質過敏症を持っています。新築する家は大丈夫か不安です。

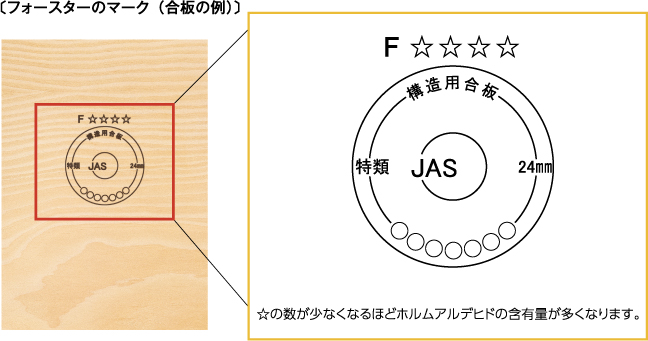

床材、ビニールクロス、塗料、合板など住宅内部に使用する材料にはF☆☆☆☆のマークがついているものを使いますが、さらにその旨を設計者や現場監督にも伝えておくことです。

F☆☆☆☆(フォースター)マークを確認

2003 年(平成15 年)の建築基準法改正の中で、シックハウス対策に係る法令が制定されました。

シックハウスの要因は住まいに使われている建材と換気にあります。

●主な対策方法

○住宅内部で使用する建材は「F☆☆☆☆」のマークがついているものを使う。

○新品家具を購入したり、カーテンを新調した時にも必ず☆の数を確認する。

○24 時間換気はもちろん、窓を大きく開けて十分に室内の換気を行う。

建築基準法は今できる最大限の最低基準です。したがって、この建築基準法をクリアしたからといって化学物質過敏症を完全に防げるとは言えません。

工事に関わる人すべてに協力していただき、対策をしていくということです。

結露とカビの発生を防ぐ

現在住んでいる家で結露とカビに悩まされています。

今度つくる家は結露とカビは発生しにくくしたいと考えています。

施主が検討しておくべきポイントを教えて下さい。

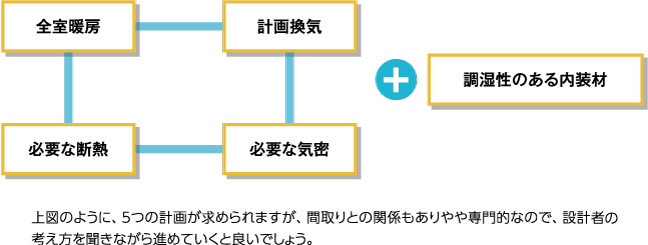

設計段階で計画換気の検討をしておくことが大切なので、まずは設計者に要望として初めの段階で伝えておくことです。

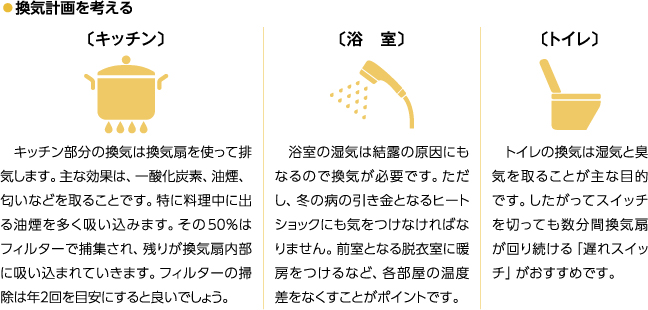

換気と結露

●換気とすきま風との違い

換気とは空気の流れをコントロールすることです。風まかせでコントロール不能なすきま風は換気ではありません。そうすると、機械による換気をすべて計画しなければならないのかと言えばそうではありません。自然換気であっても温度差を利用して計画的に空気をコントロールできれば、それはすきま風とは違います。

●結露対策

ガラスや部屋の内装表面に起こる表面結露を防ぐために、次の4項目を実践して下さい。

①家の中に冷えた部分をつくらないこと。

②換気により、生活上で発生する水蒸気を放出させること。

③過度な水蒸気を発生させないこと。

④調湿性のある内装材を使うこと。

常時、出入口を明確にして必要な量の換気ができるように対策を講じておくということです。

無垢の床材、選ぶ際のポイントは?

床は無垢材を使いたいと考えています。選び方のポイントと注意点を教えて下さい。

無垢の床材は使い込んで時間がたつほどに風合いが増していく素材ですが、樹種によって変化も様々です。

選び方のポイントとよくあるトラブル

無垢の床材は人気が高く、取り入れる人が多くいます。選び方のポイントや注意点をよく確認しておきましょう。

●色味で選ぶ

同じ木の中でも一枚一枚表情が違います。時間とともにどのように色が変化していくのかも確認することです。

●硬さや柔らかさで選ぶ

堅い木は広葉樹でブナやナラです。重厚で傷がつきにくいです。柔らかい木はスギや赤マツなどの針葉樹です。傷がつきやすいですが衝撃を吸収する為、膝や腰への負担が少なく、素足で歩くと温かい感じがします。

●木柄で選ぶ

はっきりした木目、おとなしい木目のどちらを選ぶかによって室内全体の印象は大きく変わるので、とても大切なチェックポイントになります。

〈木目がはっきり出る樹種〉 オーク、タモ、クリ、ケヤキ、アッシュなど

〈木目がおとなしい樹種〉 カバザクラ、メープル、アルダー、バーチなど

●よくあるトラブル

寒い時期に引き渡され、それから暖房や床暖房をずっと使っていると、床材が乾燥して反りや収縮が生じることがあります。

木の性能を良く理解した上で採用しないとトラブルの原因になります。

無垢の木は生き物です。魅力や特徴をよく理解した上で取り入れていくということです。

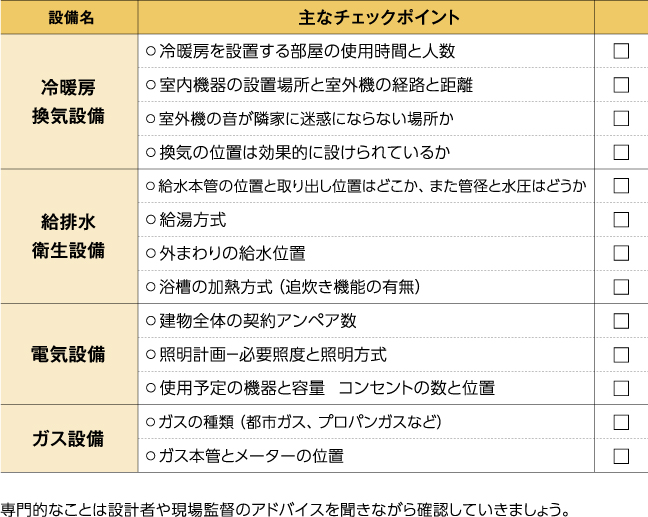

設備計画のチェックポイント

快適な生活を営むためには設備計画が重要だと考えています。

設備の種類とそれぞれのチェックポイントを教えて下さい。

住宅の設備種類は次の4つがあります。

「冷暖房・換気設備」「給排水・衛生設備」「電気設備」「ガス設備」です。

それぞれのチェックポイント

設備機器は用途に合わせて、経済的な視点も考慮しながら上手く組み合わせていくことが大切です。さらに、メンテナンスがしやすいスペースの確保や点検口なども設けておくと、後々容易に作業ができます。

設備は変更などが容易ではありません。打ち合わせの段階でしっかりとチェックし、現場に入ったら早め早めに確認していくということです。

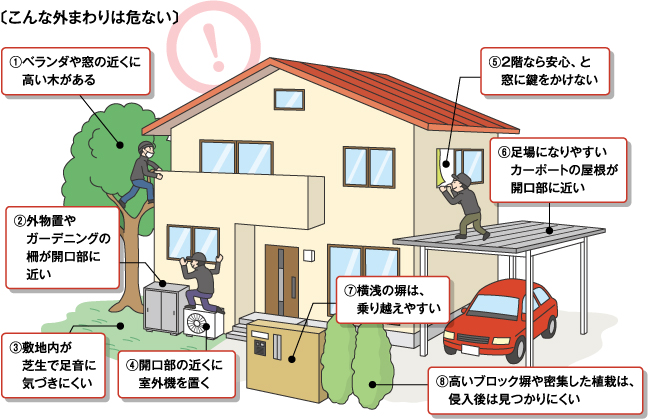

住まいの防犯対策

昼間は留守にすることが多いので防犯が気になります。

住まいの防犯対策を教えて下さい。

ドロボーは屋内への侵入に5分以上かかると、7割近くが諦めると言います。

つまり侵入に10 分以上時間がかかるような防犯対策をしておくことです。

ドアや窓といった開口部に工夫を重ねる

ドロボーが狙うのは「入りやすそうな家」です。高い塀がある家は外からの見通しが悪く、侵入後は発見されにくいため、目をつけられやすくなります。

また、足場になりやすい室外機や物置は窓下に置かないように注意することです。

ドロボーの侵入経路はドアや窓といった開口部がほとんどです。鍵は2つ以上付け、窓には防犯ガラスなど割れにくい素材を使うことをおすすめします。コストはかかりますが、セキュリティシステムをつけるという方法もあります。

この家は侵入するのに手間取りそうだと思わせることが最大の防犯対策ということです。

メンテナンスの目安はいつ?

建物が竣工し引き渡された後、メンテナンスとしてどのような箇所を点検しておけば良いのですか?

引渡し時に保証される箇所と保証されない箇所を確認し、将来補修・不具合が出れば早期補修していくことが基本になります。

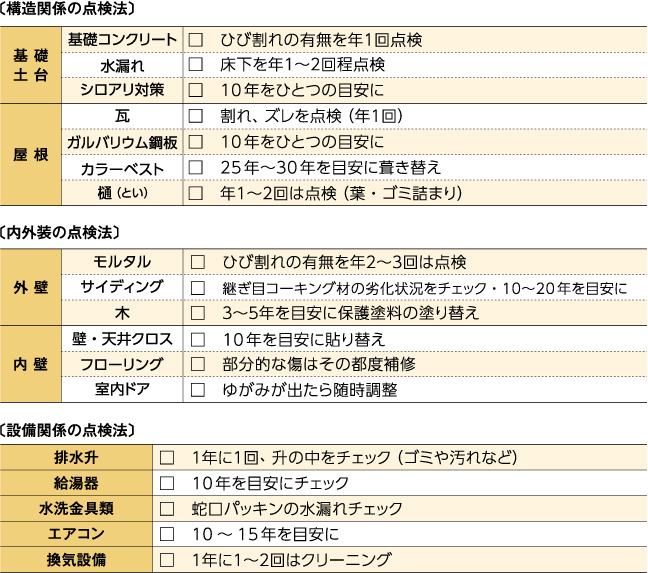

構造・内外装・設備メンテナンス

引き渡し後1年点検、2年点検など必ず点検があります。その前の設計段階で、床下点検口や小屋裏点検口はどこにあるのかを図面で確認して下さい。なければ必ず設けるようにして下さい。構造・内外装・設備関係の点検は主に次のような箇所です。

心配なのは保証のない箇所です。補修・不具合は早期発見、早期補修することで長持ちする住まいになるということです。

施主が現場で確認するチェックポイントはココ!

工事が始まったら時間がある時はなるべく現場に顔を出して下さいと言われました。何の知識もありませんが…?

専門知識はないのが当たり前です。現場のタイミングとポイントを見ながら勉強するつもりで、現場に足を運んでみて下さい。分からないところは気軽に質問をして、現場の人と仲良くなることです。

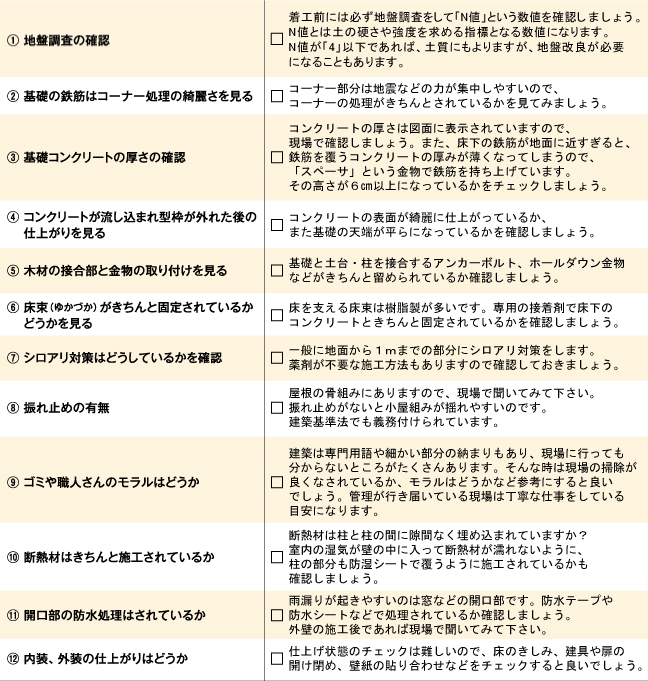

厳選チェックポイントは12 項目

必要以上に神経質にならず、現場に行ったら次のようなことを確認してみて下さい。

一緒につくり上げていこうという気持ちで現場と良好な関係をつくる、という眼差しで確認するということです。