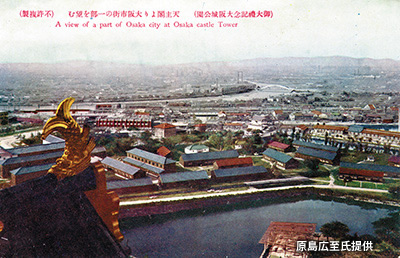

昭和初期に、大阪市長・関一によって天守閣の再建計画が発表されると、「住友財閥」の住友吉左衛門による25万円の寄贈を筆頭に、子ども達がためた小遣いの10銭単位の寄付に至るまで、大阪市民がこぞって寄付金を寄せた。その結果、わずか半年間で目標の150万円に達した。こうして1931(昭和6)年、三代目の復興天守閣が完成した。【画像は昭和30年代頃】

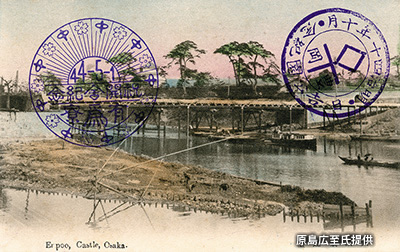

江戸時代以降、大坂は『天下の台所』、商人の町として栄えた。西国の大名が領内から取り立てた年貢米は大坂の蔵屋敷に集められ、各地の特産物もここで商いがなされた。その商業を支えたのが水運であった。大坂の町には堀が張り巡らされ、人と物を運ぶ大小の船がその上を行き交った。その堀ゆえに多数の橋が架けられたため、『お江戸八百八町』『京の八百八寺』に対して、『なにわ八百八橋』と呼ばれた。大坂は陸路においても重要な拠点であり、特に京橋は、「京街道」の起点として、大坂の玄関口の役割を果たした。今日に至るまで大阪は商都として発展を続けている。