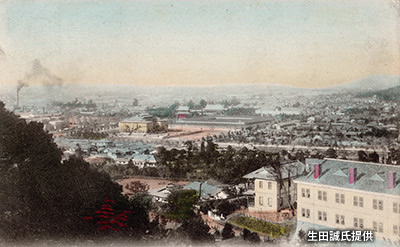

「上賀茂神社」は王城鎮護の神社で、京都最古の神社の一つ。天武天皇の時代(678年)に現在の社殿の基が造営されたと伝わる。「下鴨神社(賀茂御祖神社)」とともに、春の「葵祭(賀茂祭)」を司るほか、一年を通して様々な伝統行事や祭典を行う。【画像は明治後期】

奈良時代後半の784(延暦3)年、桓武天皇の命により「平城京」から「長岡京」へ遷都が行われ、さらに794(延暦13)年、「平安京」に遷都されると、この地は1000年以上、日本の都として繁栄した。しかし、「明治維新」を機に東京に首都が移ると、その賑わいにも翳りが見られるように。こうした中、「文明開化」の波に取り残されないよう、明治期から大正期にかけて、近代都市への大改造に伴う事業が展開されていった。「琵琶湖疏水」、日本初の電車開通、鉄道の敷設…。これらは新しい京都の街の財産になった。さらに1895(明治28)年に同時開催された、「平安遷都千百年紀念祭」と「第4回内国勧業博覧会」は経済・文化の再生と発展に大きな役割を果たした。近代化の一方、多くの名所旧跡が残されており、現在も国内外から多くの観光客が訪れる国際的な観光都市となっている。