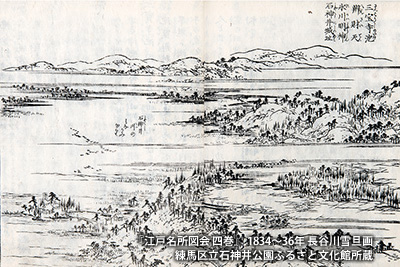

「石神井城」は「三宝寺池」の南側の台地に位置し、築城は鎌倉中期~末期頃といわれる。平安末期より「石神井川」下流の「平塚城」を本拠としていた豊島氏は、その後、勢力を西へ拡大し、室町中期頃に「石神井城」を本拠としたという。1477(文明9)年、「石神井城」は太田道灌に攻められて落城、廃城となった。【図は江戸後期】

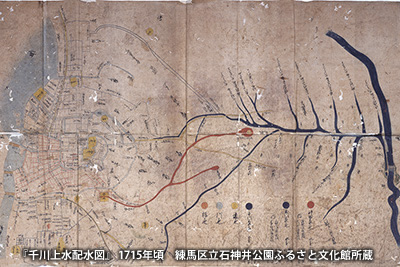

東京都練馬区の練馬・石神井(しゃくじい)・大泉学園町一帯は、都心西郊に位置する、住宅地としての人気も高いエリア。江戸期には近郊の農村地帯として江戸へ農産物を供給し、特に名産であった大根は「練馬大根」として知られた。大正年間に武蔵野鉄道(現・西武池袋線)が開通したことで、沿線各地の開発が始まり、「三宝寺池」や「石神井川」など豊かな水の恵みを得て、「豊島園」(のちの「としまえん」)、「石神井公園」といった武蔵野の自然に触れ合える行楽施設が誕生した。大正期から昭和期には学校の創立や都心部からの移転、産業の発展などもあり賑わいを増してゆく。1932(昭和7)年の「東京市」の拡大に伴い「板橋区」の一部となったが、戦後の1947(昭和22)年に「練馬区」として独立し23番目の特別区となった。