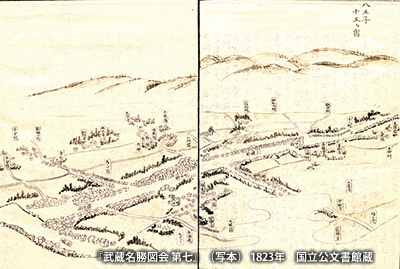

江戸後期に描かれた「八王子十五宿」。

【図は江戸後期】

現在の東浅川町の旧「甲州街道」沿いには、「千人同心」の家系を継ぐ旧家の家並みが残っている。

戦国時代に築かれた「滝山城」は、現在の八王子の中心部から北に5kmほどの地にあった。城の南東、現在の「滝山街道」付近には横山・八日市・八幡(以下「三宿」)からなる城下町が発達した。その後、北条氏照により「滝山城」に代わる、より堅固な「八王子城」が「深沢山」(現「城山」)に築かれると、「三宿」も新しい城下町の商業地として、現在の「高尾街道」沿いに移転。しかし「八王子城」は、1590(天正18)年「小田原合戦」の一環として豊臣秀吉の軍勢により攻められ(「八王子城合戦」)、落城した。

MAP __(滝山の「三宿」付近) MAP __(元八王子の「三宿」付近)

同年、北条氏に代わって関東の領主として徳川家康が江戸に入ると、八王子は大久保長安を代官頭とする直轄領とされた。「甲州街道」の整備が行われ、甲斐方面からの防衛・交通・交易の拠点となる新たな宿場町が作られることになり、再び「三宿」は移転、治安維持を担う「千人同心」の千人町への移住をもって、1593(文禄2)年、八王子の町が完成した。元の「八王子城」の城下町は元八王子と呼ばれるようになった。この2度の移転では、いくつかの寺院も共にしている。「千人頭」によって統率された「千人同心」は、周辺の村に居住し、武士としての役目を勤める時以外は農業に従事した。1652(慶安5)年より「千人同心」に命じられた「日光火の番」は、明治時代を迎えるまで続けられた。

MAP __(千人町付近)

「三宿」が移転して誕生した「八王子宿」には、江戸前期までに新たな宿が加えられ「八王子十五宿」とも呼ばれるようになった。「横山宿」(現・横山町)「八日市宿」(現・八日町)には本陣・脇本陣が置かれ、また、毎月4のつく日は「横山宿」、8のつく日は「八日市宿」で市が開かれたことから商業地としても発展。「三宿」を中心とした賑わいは、明治期以降も引き継がれた。

MAP __(横山町付近) MAP __(八日町付近)