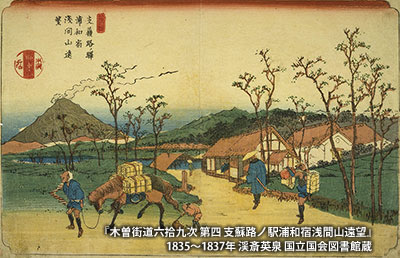

今からおよそ2000年前の第10代崇神天皇の勅命により創建されたといわれている「調(つき)神社」。「伊勢神宮」に献上する調物(みつぎもの)を納める倉庫群の中に造営されたことに由来し、調物の搬出入の妨げになるとして鳥居が設けられなかったため『鳥居のない神社』ともいわれる。また調(つき)の名が月と同じ読みであることから、中世の月待信仰とも結びつき、神の使いとされるうさぎが彫刻や石像として境内に配されている。【画像は昭和前期】

現在も狛犬の代わりにうさぎの石像が置かれているほか、拝殿の彫刻や手水舎、絵馬など、ところどころにうさぎの姿を見つけることができる。毎年12月12日に行われる大歳の市は「十二日(じゅうにんち)まち」と呼ばれ親しまれている。境内一帯は、1874(明治7)年に県内最古の公園「調宮(つきのみや)公園」となった。明治期には「浦和宿公園」「浦和公園」とも呼ばれ、現在は境内の東側が「調(つきのみや)公園」となっている。

MAP __(調公園)