現在、国内でも有数の繁華街として知られる新宿。江戸時代に宿場町が開かれて以降、盛り場として発展した。明治時代に入ると鉄道が敷かれ、次第に賑わいの中心は「新宿駅」寄りに移っていった。戦後のヤミ市の形成と時を同じくして、復興計画により歌舞伎町も誕生、繁華街の賑わいは一層高まった。平成期になると、「東京都庁舎」が新宿へ移転。都政の中心地としての機能も加わり、更なる発展を遂げている。

宿場町「内藤新宿」の誕生

「甲州街道」の宿場町として「内藤新宿」が開かれる MAP __

物資の輸送で活況を呈した「内藤新宿」 MAP __

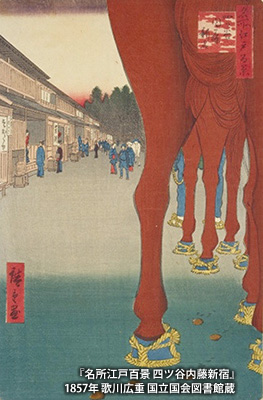

「内藤新宿」の宿場町が形成されていたのは、「四谷大木戸」(現「四谷四丁目交差点」)から「追分」(現「伊勢丹 新宿店」前)の周辺までであった。その光景を、浮世絵師・歌川広重が「名所江戸百景」の一枚『四ツ谷内藤新宿』に描いている。馬に乗せられ、甲州、信州をはじめ多摩・秩父地域から、鉱物や農産物が江戸に運ばれた。「甲州街道」は他の「五街道」と比較すれば交通量は少なかったというが、浮世絵の描写を見ると多くの牛馬が行き交い、物流の拠点として活況を呈していた様子がうかがえる。【画像は1857(安政4)年】

内藤家の屋敷地が、宿場町に変貌

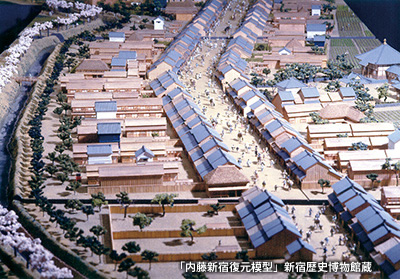

宿場町が開かれる前のこの地には、信州高遠藩主の内藤家や、江戸幕府旗本の朝倉家の屋敷地が並んでいた。内藤家が幕府に返上した屋敷地の一部に新しく宿場町が造られため「内藤新宿」と呼ばれるようになった。宿場は「上町」「仲町」「下町」に分けられており、「太宗寺」などの現存する寺社も見て取れる。左端には「十二社(じゅうにそう)池」も描かれている。図内に青線で囲った、成瀬隼人正とある武家屋敷のあたりが現在の「新宿駅」の東口付近、秋元但馬守とある武家屋敷のあたりが現在の「東京都庁舎」付近となる。【図は1849~1862(嘉永2~文久2)年】

「内藤新宿」の賑わいの中心「太宗寺」 MAP __

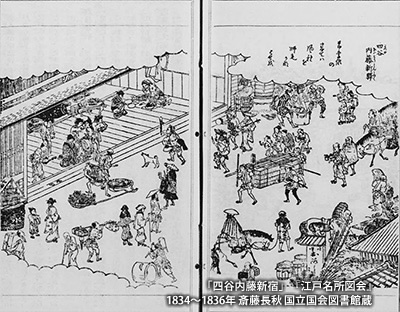

浅草町人により開かれた計画的な賑わいの地

「内藤新宿」誕生を語る上で、高松喜六の名前を外すことはできないだろう。浅草の阿部川町(現在の「上野駅」の東側)の名主だった喜六を中心とした浅草の町人たちは、現在の新宿の地に、新たな宿場町の開設を計画した。喜六は幕府に対し、宿場開設にあたり上納金五千六百両を納め、街を整備する費用の負担を申し出た。

喜六を開発に駆り立てた動機は何だったのだろうか。江戸時代は街道の交通量が増加し、宿場町の需要が高まった。また、「日光街道」の「千住宿」などは「日光東照宮」への参拝客のほか、日帰りで行ける行楽地・繁華街として江戸の住民で賑わいを見せていたという。そのような光景を目の当たりにした喜六は、宿場町の開設によって新たに繁華街を造り出せば、大きな利益を生み出せると考えたに違いない。

幕府の許可を得た喜六たちの手により、信州高遠藩主の内藤家、旗本の朝倉家の屋敷地の一部は姿を変え、「品川宿」「板橋宿」「千住宿」とともに、のちに「江戸四宿」と呼ばれる「内藤新宿」の宿場町が整った。

「愛染院」(現・新宿区若葉二丁目)にある喜六の墓は、1984(昭和59)年に新宿区の史跡に指定されている。新宿発展の礎を築いた人物として、これからも顕彰されていくことだろう。