大阪市の中心部には、「御堂筋」で結ばれた「難波」「心斎橋」という二つの繁華街が存在する。この場所は豊臣秀吉が築城した「大坂城」のある「上町台地」のすぐ西側に当たり、東西に「横堀川」「長堀川」などが開かれ、「堂島」「島之内」が早い時期に誕生した。江戸時代、城下町はさらに西側へと発展し、「道頓堀川」「江戸堀川」といった運河が開削され、新しい町と「八百八橋」が出来上がった。「天下の台所」と呼ばれた「大坂」は、「明治維新」後もさらに発展。五代友厚や地元人材の活躍を得て、産業革命の中心地となり、やがて日本第一の先進的工業地帯となった。商都「大阪」には、シンボルタワー「通天閣」がそびえ、市場や百貨店、商店街、飛行場などが次々と整備されていった。

築き上げられた大阪の基盤

大坂の港だった「渡辺津」 MAP __

「御堂筋」の南北に「北御堂」「南御堂」 MAP __(北御堂) MAP __(南御堂)

大坂にあった「石山本願寺」が、1591(天正19)年に豊臣秀吉により京都へ移転したのち、大坂には「浄土真宗本願寺派」(西本願寺系)の「本願寺津村別院」(古写真1枚目)と、「真宗大谷派」(東本願寺系)の「真宗大谷派難波別院」(古写真2枚目)が置かれた。「本願寺津村別院」は1597(慶長2)年、「真宗大谷派難波別院」は1598(慶長3)年に現在地に移転している。その場所から、前者は「北御堂」、後者は「南御堂」と呼ばれるようになった。この二つの御堂を結ぶ南北の道路が「御堂筋」である。【画像は1914(大正3)年】

「大坂城」の西に伸びる城下町

「大阪市立南大江小学校」の西側にある「背割下水」の見学施設MAP __

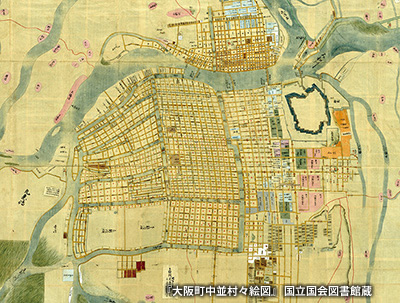

「上町台地」の北端に築かれた「大坂城」では、城下町が西と南を主体に開かれることになる。豊臣秀吉が築城した「大坂城」は1615(慶長20・元和元)年の「大坂夏の陣」で落城、城下町も荒廃したが、徳川家康の孫、松平忠明が城主となる時期を経て、幕府の直轄領(天領)となり、1629(寛永6)年に幕府の手で再築されている。

城下町としての大坂の形成は、秀吉がまず砂堆の埋め立てを行い、「東横堀川」「西横堀川」「土佐堀川」「長堀川」の運河を設け、東西南北に区画された現在の「船場(せんば)」を誕生させた。この「船場」には、町屋敷や寺を移し、「背割下水」を設置。平野、堺の商人を招きよせて、大坂の商売を活性化させた。「大阪市立南大江小学校」の西側には「背割下水」の石組みが現存しており、のぞき窓から常時内部の石組みを見ることができる。この現存する石組みの築造時期は不詳だが、1648~1658(慶安元~万治元)年に描かれた『三郷町絵図』には見学施設付近に水路が描かれており、江戸時代前期には存在していた。

続く時代には、徳川幕府が京都「伏見城下」の商人を大坂に移住させた。「道頓堀川」「江戸堀川」「京町堀川」などが開削されて、大坂が全国に誇る橋が続々と架橋され、「八百八橋」と呼ばれることとなる。全国から集まった商人が開発を行い、「船場」の西側に「西船場」、その南に「堀江」という新しい町が誕生。こうした新しい町には、町人の暮らしを支える市場なども誕生し、商都・大坂はますます賑わいを増すこととなった。

江戸時代、河村瑞賢が「安治川」を開削

現在、大阪を流れる「旧淀川」は、市内の上流では「大川」、中流では「中之島」を挟んで「堂島川」と「土佐堀川」、そして下流では「安治川」と呼ばれている。江戸時代の貞享年間(1684~87年)、幕府の命を受けた河村瑞賢により、「大坂湾」に注ぐ「淀川」の河口に蓋をするような形で存在した「九条島」に水路が開削された。これを「安治川」と名付け、洪水の防止と新地開発が進められた。「安治川」水運は大阪の近代工業発展に密接な関係をもっており、市内河川の中でも最も船舶の運航頻度が高く、大型船も航行していた。

写真は1929(昭和4)年の「安治川」の河口付近の様子。写真の左端が現在のJRゆめ咲線「ユニバーサルシティ駅」付近となる。写真右側では1947(昭和22)年より1992(平成4)年まで「港地区復興土地区画整理事業」が行われ「安治川」が拡幅されたため、写真に見える大部分は川の一部となっている。

MAP __【画像は1929(昭和4)年】

陸上交通量の増加に対応するため、「安治川」の川底にはトンネルが造られた。1944(昭和19)年に完成した「安治川トンネル」には歩行者用エレベーターと車両用エレベーターが2基ずつ備わっていたが、1963(昭和38)年に下流側に「安治川大橋」が架けられたこともあり、1977(昭和52)年以降は歩行者・自転車用のみが供用されている。

MAP __(安治川トンネル)

MAP

※「おおさか」を漢字で書くとき「大阪」と「大坂」の表記がある。江戸時代は、「大坂」と書かれることが多かったが、大坂の「坂」の字が「土に反る」と読めるので縁起が悪いという理由で(諸説あり)、明治時代以降「大阪」に統一された。本文中では、江戸時代以前は「大坂」、明治時代以降は「大阪」に便宜上統一した。