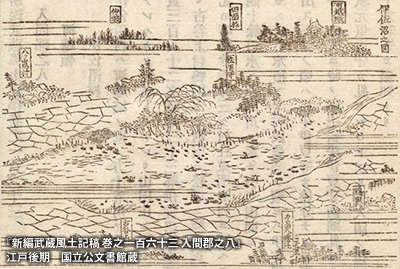

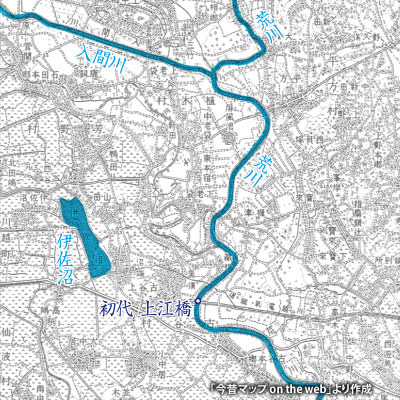

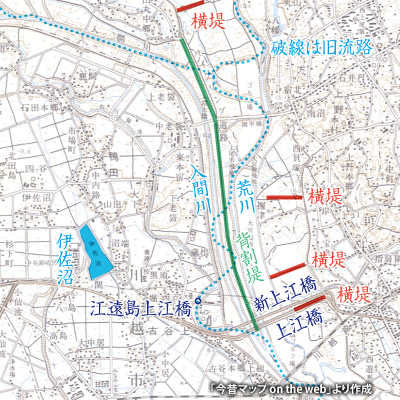

江戸初期までの川越の外港は、台地の東側にある「入間川」の「老袋河岸」などが使われていたが、城下町との間には低湿地帯が拡がっており重量物の運搬などには不便であった。1638(寛永15)年、「寛永の川越大火」で「仙波東照宮」が焼失すると、その再建の資材は江戸から「内川」で運ばれ、寺尾付近(のちの「寺尾河岸」)で陸揚げされた。1647(正保4)年、川越藩主が松平信綱の時に「内川」の河道や河岸「新河岸」(のちの「上新河岸」)の整備が行われたことで舟運が盛んになり、「新河岸川」と呼ばれるようになった。その後、「扇河岸」などの河岸も開かれ、川越に近い上流から順に「扇河岸」「上新河岸」「牛子河岸」「下新河岸」「寺尾河岸」が「五河岸」と総称されるようになった。

川越は、「新河岸川」の整備により江戸までの舟運の起点となったことで、各地方や周辺から陸路で運ばれてくる農産物・織物などの集積地となり、問屋などが集まる商業都市としても発展した。また、「新河岸川」の舟運で川越と江戸は経済・文化などで密接な関係となり、多くの文人墨客も川越へ訪れるようになった。