ストライクゾーンに正確に投げ込む

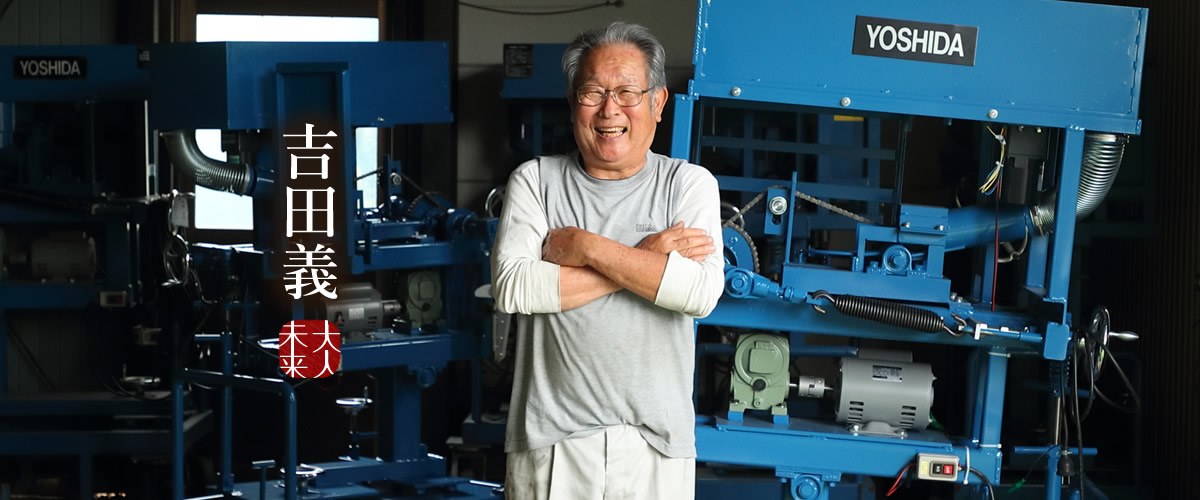

ピッチングマシン作りに50年

ある職人の作るピッチングマシンが、多くの野球人たちに愛されてきた。子どもたちやアマチュアチーム、プロチーム、さらに海を渡って大リーガーにもその機械は使われている。なぜピッチングマシンを作り始めたのか、肝に銘じていることは何か。稀有な職人、吉田義さんに話を伺った。

昭和19年生まれ。千葉県出身。ピッチングマシンを作る職人。吉田加工所社長。

2軍、3軍の子どもたちにもしっかり練習をさせたい

千葉県印旛郡の利根川のほとりに、その作業所はあった。看板もなければ門もない。表札すらない。ひっそりとして人影もない。工場というにはあまりにも小さい。表にはトラックが2台停まっている。奥を覗けば無造作に箱や機械が積まれており、部品の倉庫といった趣である。現在吉田さんは、次男の和明さんとたったふたりで作業をしている。長男の洋明さんは、広報、営業が担当である。

ところが、この小さな作業所が、野球界にとってとても大きな存在なのだ。ここから生み出されるピッチングマシンは、長年、子どもたち、学生、社会人、さらに日本のプロ野球チームすべて、そして大リーグでも大切に使われてきた。

吉田さんの作るピッチングマシンは、そのコントロールが正確であるばかりでなく、耐久性の高いことからも評判を呼び、次第にその名声が高まったという。この小さな作業所で生まれたマシンが、なぜ世界を股にかけるに至ったのだろうか。

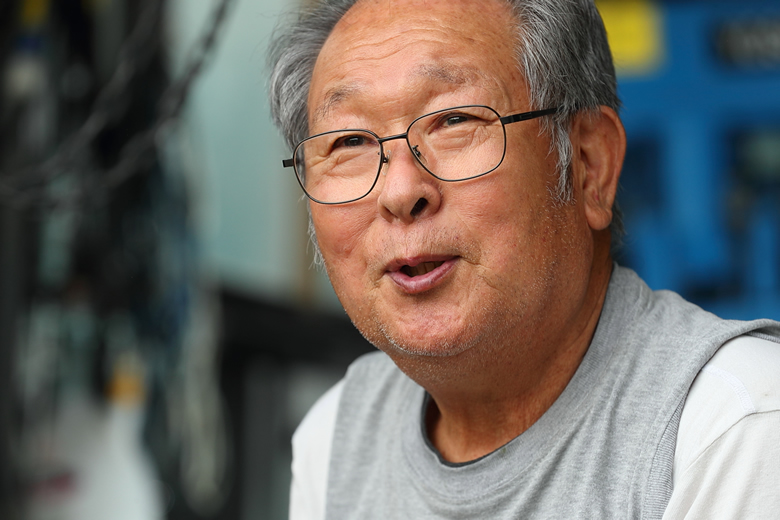

吉田さんは、千葉県の電気屋の息子として昭和19年に生まれた。当時の空襲で役所が吹き飛んでしまったため、出生届を出せたのは役所が再開した昭和20年。戸籍上は昭和20年生まれとなる。「はっはっは。これも一つの運命だよね」と、明るく笑い飛ばす。

中学卒業後、家業の電気屋で仕事をしながら中学時代の恩師に頼まれて、野球部の後輩たちの指導を手伝っていた。ところがこの野球部の人数が次第に増えて100人近くになった。そうなると、下級生はほとんど野球をすることができず、球拾いや声を掛けるだけになってしまう。

「上手下手、上級生下級生にかかわらず、もっと子どもたちに練習させてやりたい」。そう考えた吉田さんは、古いバイクのエンジンを使ってピッチングマシンを2台作った。50年近く前の話である。

一挙に多くの子どもたちがバッティング練習をできるようになり、次第にチームが強くなってきた。ところが、子どもたちを見ていると、どうも違和感がある。穴からピュッと出てくるボールにあわせて打つから、人間の投げる球を打つときより、前に突っ込むようなフォームになってしまう。ボールをとらえるタイミングも狂ってくる。そこで、振り下ろされる腕からボールが飛び出してくるようなアーム式の機械を作ってみようと考えた。

当時もすでに、アメリカ製のアーム式ピッチングマシンはあったが、あまり精密ではなく、故障が多いのが難点だった。

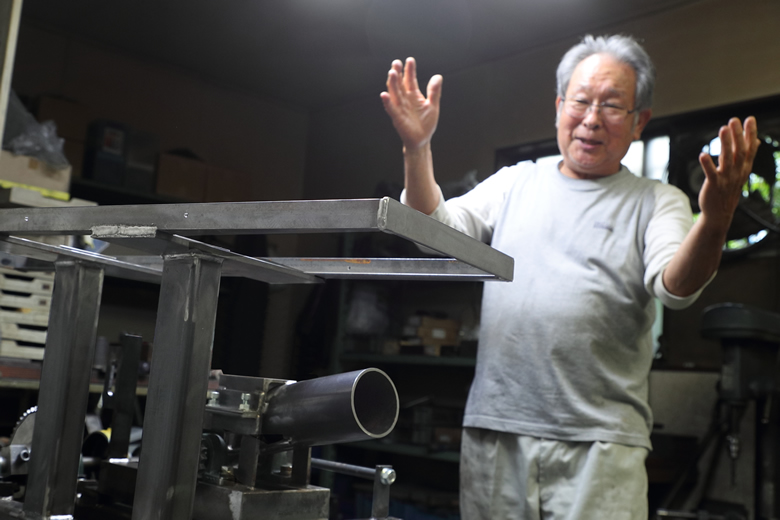

吉田さんは、電気屋という本業の傍ら、ピッチングマシンを作るのに夢中になっていく。誰も教えてくれる人はいない。一から調べ、材料を調達し、部品のネジを旋盤で加工し、シャフトを作り、ボルトを溶接し、組み立てる。すべてひとりで考えぬき、工夫し、コツコツと作っていった。いまだに設計図は、頭の中にしかないという。

子どもからプロまで。技術と人間力で、マシンを広める

野球部の指導とはいえ、子どもたちの面倒を見るのはグランドの中だけでは終わらない。勉強の嫌いな子でも高校へ進学の道をつけてやりたい。それは、中卒だった吉田さんの子どもたちに対する思いでもあった。野球の強豪高校の先生とソフトボール大会の親善試合などを組んで、関係を強固なものにする。そして高校とのパイプができていく。教え子たちを高校に送り込む。

「よっちゃん、いい機械できたんだって」

「売りもんじゃないよ。材料費くれれば作ってあげるよ」

親しくなった高校の野球部へ、御礼の気持ちも込めてピッチングマシンを作って寄付をする。

当時その高校に出入りをしていたのが後の西武ライオンズ監督(当時管理部長)の根本陸夫氏と2軍監督の岡田悦哉氏だった。

「これ、誰が作ったの?」と根本氏に問われた野球部の監督が、吉田さんを紹介する。

「マシンだけでは食べていくのはむずかしいかもしれないけれど、(本気で)作ってみてはどう?」。そう、根本氏は言った。

根本氏が注目した点は、そのマシンの抜群のコントロールの良さだった。プロが望むマシンとは、望むスピードで望むゾーンに安定的に投げてくれ、なおかつ耐久性のあることだ。

当時からピッチングマシンはあったし、今でもバッティングセンターに行けばマシンはたくさんあるが、吉田さんの作るマシンと、バッティングセンターの機械とではどう違うのだろうか。

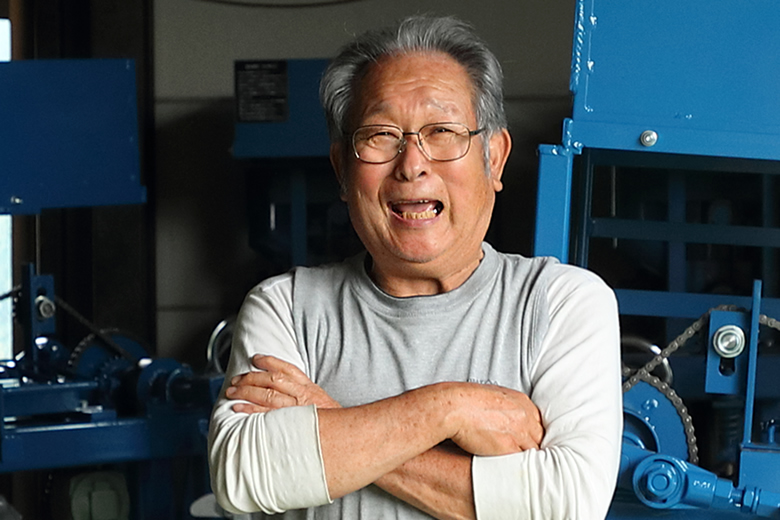

「よそで作っている技術ももちろんすごいですよ。でも、うちと違うとすれば、レジャーと教材の違いかな」と吉田さん。決まった速度で決まったところに愚直に投げてくれるマシン。それをコツコツと打ち続ける練習で、選手は身体で、脳で、バッティングを覚えていく。緩いスピードから始めて、次第にスピードをあげていく。それができるのが吉田さんのマシンだ。「7~80キロから140キロまで98%の確率でストライクゾーンに入れられるのはうちのマシンだけ」と胸を張る。

プロもアマも、子どもも大人も、うまい下手も関係ない。ただひたすら決まったところに決まったスピードに投げてくれる質を求める人のために、吉田さんのマシンはある。

子ども用には上限スピードを抑えたものなど多少の違いはあるが、機械そのものの質は、プロ用のものと変わりはない。

吉田さんのマシンを使う高校の野球チームから聞きつけ、他校のチームにも吉田さんのマシンの評判が広がっていく。人脈の広い根本監督からは、次第にプロ野球チームへも評判が広がって行く。

「やめようったって、次々と買ってくれるお客さんがいるからやめられないよね。おれが今までやってこられたのは、周りの人のおかげですね。買ってくれた人、紹介してくれた人たちに迷惑をかけちゃいけないという一心。会社をつぶしたり、マシンを売りっぱなしにしたり、そういうことはしてはいけない。それがただずっと続いただけじゃないですかね」

「機械じゃない。自分の精神を作っているんだ」

ひとりで必死に考える。よい素材を使う。工夫する。その繰り返しで少しずついいものができて行く。野球も機械作りも同じだと吉田さんは言う。

「おれは機械を作っているつもりは全然ないんですよ。何を作っているかといえば、自分の精神を作っているんだ。自分の調子が悪い時には、必ず機械に影響するんです。無理をして作った機械は、寿命より早く、2年後3年後に修理に帰ってきます。無理はせず、調子が悪い時は、早々と切り上げて遊びに行くよ」

出来上がったマシンは、トラックを駆って自らの手で届ける。そして、修理や調整なども細かくフォローする。だから寿命が長い。修理は、他社製品であっても引き受ける。他社製品の修理をするときは、形までは変えないが吉田さんの技術を惜しげもなく提供して直すので、「前よりずっと調子がよくなった」と喜ばれる。

確かな技術に対するプライドと覚悟、人に対する謙虚な気持ち、野球への愛。それらが吉田さんの芯にある。

「俺は野球に世話になって野球に食わせてもらっているから、野球に恩返しすればいいわけですよ。野球をしている人に恩返しではなくて、野球に恩返しです」

野球に恩返しがしたい

一流選手、監督たちとの交流だけではなく、多くの名もなき選手たちを見つめてきた。最初にマシンを作るきっかけとなった中学生や高校生。巨人軍の原監督の父である原貢監督に請われて、月に一度東海大附属相模高校へ行っていた時期もある。吉田さんは教えるプロではない。しかし、2軍3軍の子どもたちの、優れたところを「あの子は足が速いよ」「送球がいいよ」「まじめだよ」と監督に正確に伝えることで、2軍3軍の子どもにも活躍する場が与えられた。

プロで戦力外通知を受け、しょげている選手に対して「選手じゃなくても、ずっと価値のある仕事はあるんじゃないか」と助言をして、第2の人生へ背中を押してやったこともある。

吉田さんは常に、トップからこぼれたものへのまなざしが優しい。

「だって、俺がそうだったもの」。どんなに練習をしても報われない。どんなに努力をしても上に上がれない。それは野球に限った話ではない。

「生まれ持った運命には抗えません」と吉田さんは、これが運命だとでもいうように太い腕をにゅっと突き出した。「でも、自分が納得できれば、その運命がたとえ悪いものだったとしてもいいものに変えることはできるんですよ」といって、手のひらを表と裏に交互に返して見せた。

中学を卒業してすぐに働かざるを得なかった吉田さんだが、それを悪くは捉えてはいない。

「俺がもし、高校に行っていたら今の自分はない。もし師匠がいて、技術からなんでもすべて教えてもらっていたら、やっぱり、今何もできていないですよ」。誰からも何も教わらないでいたからこそ、常に現場で、自分で考え、工夫することができた。

吉田さんの次男が共に働くようになって15年になる。息子さんにあれこれと教えたことは一切ない。

「いつでもやめていいと言ってるんだ」と言う吉田さんの傍らで「そう、何百回も言われてるねえ」と笑う息子さんだ。

コロナ禍で新たな挑戦

2020年3月より、コロナ禍の影響で、パタリと注文は途絶えた。「コロナは病気だからしょうがない。でもゆっくり考える時間ができたよね」。その間、吉田さんは新たな挑戦を試みていた。スライダーの球を出すマシンが満足のいく出来栄えで完成した。放物線を描いて落ちるカーブではなく、ストレートからキュッと落ちていくスライダーだ。

次の挑戦は、ストレート用とスライダー用を簡単に付け替えできるマシンだ。「これできたらすごいよ。作っている俺がびっくりしているんだから、作れねえ奴が見たら余計びっくりすると思うよ。はっはっは」。吉田さんは、実に楽しそうに笑い、あわただしく作業に戻って行った。

(取材・文:宗像陽子 写真:金田邦男)