グローバルからローカルへ。

歩き、語り、食せば、違う風景が見えてくる

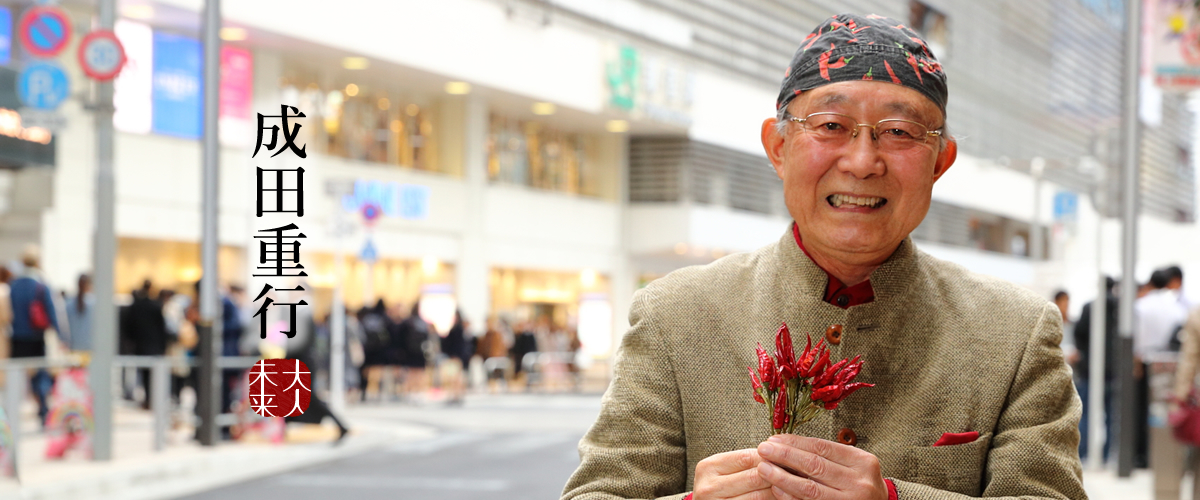

江戸時代、「今の新宿から大久保にかけて、秋になると、真っ赤なじゅうたんを敷いたような光景になる」と表現された、その真っ赤なものの正体とは、「内藤とうがらし」。環境の変化やほかの種の出現で絶滅した「内藤とうがらし」を現代に復活させた立役者、成田重行さんに話を伺った。

若いころからの積み重ねを大切にし、

定年後の生活にソフトランディング

やわらかな物腰と笑顔。77歳とは思えないほど、ぴしっと伸びた背筋。理路整然としたお話。小学生からは「タネジイ」として懐かれ、大学生には先生として慕われ、地域の人たちからは「内藤とうがらし」復活の立役者として愛される。

そんな成田さんは、長年大手企業に勤め、世界を股にかけ仕事をしていたという。

会社を大きくする。売り上げを大きく伸ばす。世界戦略のために何をすべきかを常に考え、会議を終えたら飛行機でさっと別の場所へ移動する。それはそれで、やりがいのある仕事だった。しかし、定年後はそれまでとは違う生き方をしたいと、60歳の定年ですっぱりと会社を辞めた。人生の後半戦は、グローバルとは正反対に生きようと決めていた。

「大きく、大きくではなくて、60歳になったら、小さく、小さくやろうと思ったんですよ。小さいがゆえに、面白いもの、美しいものがあるでしょう」と、にこやかに笑う。

飛行機でひとっとびはしない。歩く。自転車に乗る。バスから見える風景を楽しむ。田舎に行けば、宿泊し、地元のおばあちゃんとじっくり話す。グローバルの対極にあるローカルを楽しむ。

とはいえ、成田さんの場合、60歳でいきなり180度転換をしたわけではない。

30歳、40歳のころから、やりたいと思った趣味はとことんやってきた。60歳になったときに今までの人生を切り捨て、ゼロから新しいことを始めるのではなく、少しずつ布石を打ってきたのだ。

東京都出身。昭和17年生まれ。立石電機株式会社(現オムロン株式会社)に入社し、常務取締役を務めた後に退職。その後、地域開発プロデューサーとして全国30の市町村における地域振興創造を手がけ、地域の活性化支援を行う。現在、内藤とうがらしプロジェクトリーダー、中国国際茶文化研究会名誉理事。実践地域学塾開講中。

出る杭は打たれる。

ならば、柱になってしまえばいい

成田さんの趣味は、中国茶とそば。やるとなったらとことん究めるのが成田流。そば打ちや中国茶をたしなみ、52歳のときにはそばサロン・中国茶サロンを主宰。NHKの講師を務めるまでになった。40代のころから10年に一度は、10年分の活動をまとめる著書を上梓するといった、エネルギッシュな活動ぶりだ。そこまでやるとなると、本業はおろそかにならなかったのだろうか? 失礼ながらそっと伺うと、成田さんはカラカラと笑い、「出る杭は打たれるけれど、柱になれば人はよけて通るよ」とおっしゃる。

「柱になる」とは、どういうことだろうか。

「人の3倍仕事をしていれば、早く会社を出ても、誰も文句を言わないんですよ。それは他人より能力が優れているとか、そういうことではありません。お楽しみ、楽しい目標があれば、誰だって自分を超えるパワーが出てくるものなんです。そうでしょ?」

確かに、筆者も、後にお楽しみがあると猛然と仕事がはかどることがある。成田さんは、「毎日がそれでは疲れちゃうけれど、何か一つに定めてとことん究めることが大切」なのだという。

杭ではなく、柱となる。そのために、成田さんは40代のころから仕事をしつつ、世界のそば畑を見て回り、自らも畑をつくってきた。その道で一流といわれる人物に会い、オーラを感じれば、それが次第に自分の身にも備わってくる。

とことん究めることが大事だと、成田さんは学生たちにも口を酸っぱくして言っている。「なんでもいいから、好きなことをとことん究めなさい。ただし、仕事にはするなよ。つらくなってしまうから」と。

お茶やそばに関して一家言持つほどになっていた成田さんは、後年、人と人とのつながりが必要なときにそれが大いに役立ったという。

全国30カ所で地域活性化事業を成功させる

定年後、成田さんが着手したのは、地域おこし事業だ。過疎地や辺鄙な場所へ行き、その地域を活性化する。17年間で、成田さんが手がけた地域おこし事業は30にも上る。地域おこし事業には失敗事例も多いが、成田さんが手がけたものはすべて継続し、成功しているという。

それには秘訣がある。まず、その地域の伝統的な文化がどんなものなのかをとことん調べる。根づいていないことを突然ほかの地域から持ってきても、長続きはしないからだ。次に、その地域で一番高い場所に上り、地域の全体を俯瞰する。そうすると、その地域の状況がリアルにわかるという。そして、そこの一番おいしい郷土料理を地元のおばあちゃんたちと一緒に食べる。この3つを必ず実行するそうだ。

昔、その地域にあったことを掘り起こして、文化にすると、やがて人が集まってくる。商品の開発につながれば、人が育つ。商品が根づけば、イベントを開催することもでき、地域の財産となり、地域は活気づく。都市とつながる手段にもなる。都市はあこがれの対象ではなく、利用するものに変わっていく。

東京にもあった地域ブランド。

「新宿・内藤とうがらし」復活への物語

こうして、北海道から沖縄まで30カ所もの地域おこしを成功させた成田さんは、2004年に「日本スローフード協会」の一員として江戸東京・伝統野菜研究会の講座に参加した。そこで、江戸野菜の復活に興味をもつこととなる。

江戸野菜とは、江戸時代から農民たちがつくってきた野菜のこと。品質そのものに問題はなかったにもかかわらず、東京都市部から農地が消えていき、さらにサイズが全国流通に適さないなどの理由で、徐々に姿を消してしまった。しかし、練馬大根、早稲田茗荷といった地域の名前が付けられた独自の野菜たちには、交配種にない味わいがあるという。

「地方にばかり目を向けていたが、自分の地元(成田さんの会社は新宿にある)にも今はなくなった地域ブランドがあるのではないか」

そう気づいた成田さんは、いつもの地域おこしと同じように、早速江戸の歴史を深く堀り下げ始めた。すると、新宿御苑を含む一帯の土地に、たくさんの野菜がつくられていたことがわかった。「秋になれば、新宿から大久保にかけて真っ赤なじゅうたんを敷いたようになる」という記述も見つかった。(新編武蔵風土記、武江産物史、守貞漫稿、新宿の伝説口碑などによる)

その赤いじゅうたんの正体が、「内藤とうがらし」だった。成田さんとその仲間たちは2年をかけて新宿ととうがらしの歴史をまとめ、展示会を開催。「内藤とうがらし」は、徳川の譜代大名・内藤家の下屋敷で栽培されていたものの、内藤家とは特に関係なく、小作人たちが栽培していたこともわかった。成田さんたちは「内藤とうがらし」の復活を目指し、まずは「内藤とうがらし」の種探しから始めた。

とうがらしは世界中に2000種類以上もあり、それぞれ、色も実のつけ方も異なる。「内藤とうがらし」は「八房系」と呼ばれ、房状の果実が枝の先で上を向いている。この八房系のとうがらしの原種7粒を筑波の独立行政法人農業生物資源研究所から譲り受け、3年を費やして原種を復活させた。その原種を携えて練馬、小平、三鷹などの農家を訪ね、買い取りを条件に栽培を依頼する。

本当に江戸時代のとうがらしを再現しているのか。

検証につぐ検証

しかし、ようやくできた目の前のとうがらしは、本当に新宿の「内藤とうがらし」であろうか? 成田さんは、さらに調べる。江戸時代の植物学者は、植物を説明する際、すべて緻密なスケッチを描いていた。平賀源内は日本中のとうがらしを集めて「番椒譜」を著したが、そこにある「内藤とうがらし」の絵がやっと育てた固定種と寸分たがわず同じものだったという。

「『やったー。これだ―!』って、うれしかったですねえ」と当時の状況を話しながら、目を細める成田さんだ。

では、「味」はどうだろうか。当時のものを再現できているのだろうか? 探求はさらに続く。祭りの縁日などで聞ける「七色とうがらし」の口上に、成田さんは目をつける。

その口上には、なぜかとうがらしが2回入っていた。

「武州川越の名産、黒胡麻

紀州は有田のミカンの皮、これを一名、陳皮と申します

江戸は内藤新宿の八房の焼きとうがらし

東海道静岡は朝倉名産、粉山椒

四国高松の名産はとうがらしの粉

大辛、中辛を決めてまいります

大和の国はケシの実が入ります

最後に野州日光、

麻の実が入りまして七色とうがらし

大辛に中辛、家伝の手法…」

なぜ、七色とうがらしには、内藤新宿のとうがらしと四国高松のとうがらしの2種類が入っているのだろうか?

同じ味であれば、2種類入れる必要はない。2種類のとうがらしは、それぞれ違う役割を担っていることになる。四国高松のとうがらしは、「辛みを決める」とある。それでは、「内藤とうがらし」には、風味づけの役割があったのではないだろうか。そこで、「内藤とうがらし」を成分分析にかけたところ、ほかのとうがらしに比べ、うまみ成分が非常に多く含まれていることがわかった。

取材日に、新宿の「手打そば 大庵」で「内藤とうがらし」を練りこんだそばをいただいた。そば自体にとうがらしが練りこまれているので、通常のそばと違い、赤みを帯びている。一口食べると、さほど辛みは感じない。しかし、次第にじんわりと辛みが口の中に広がっていく。おなかもホカホカと温まり、いつまでもその風味が心地よかった。

じんわりとした辛さの奥にあるうまみこそが、成分分析でも実証された「内藤とうがらし」の特徴だ。「内藤とうがらし」は、名実ともに復活を遂げたのである。

子どもも大人も、

「内藤とうがらし」を通じてつながっていく

2013年に「内藤とうがらし」が伝統野菜に認定されると、都内で伝統野菜を生産している農家に栽培を委託。現在、新宿区内でさまざまな新しい文化を形成するのに一役買い、ますます発展を遂げている。

たとえば四谷・百人町・花園町では、「内藤とうがらし」の苗が住民や商店街のプランターで育てられており、街全体にとうがらしがさりげなく存在している。実をつける季節になると、街のあちこちに赤いアクセントが点在して、かわいらしい。早稲田・高田馬場では、地元の企業が中心となって「内藤とうがらし復興プロジェクト」が始動、地元の飲食店でメニューとして提供されるなど、盛り上がる。

一部の小学校では「内藤とうがらし」を栽培や観察、歴史を調べるなど、総合学習に役立て、中学校では韓国のとうがらしと一緒に利用しキムチづくりを行う試みも。防虫防菌のスプレーをつくり、商店街に配る活動を行った高校もある。大学生は、早稲田大学、学習院女子大学などの有志が歴史を学んだり、農家を手伝ったりしている。「内藤とうがらし」を中心に、確実に地域が動き始めているのだ。

発祥の地である新宿御苑では、毎年イベントを開催する。園内のレストランでは、「内藤とうがらし」を使ったメニューが人気だ。

ゆっくり進んで、文化をつくっていく

成田さんのプロジェクトは、さらに前へ進む。以前地域おこしをした30カ所と「内藤とうがらし」を結びつけ、地域の産物に「内藤とうがらし」を加えて何か新しいものがつくれないかと打診をする。北海道のチーズ、気仙沼のかまぼこ、群馬のこんにゃくなどに「内藤とうがらし」を加え、東京で売れば、地域も潤い、活気が増す。

何もないように見えるところにも、歴史があり、人の営みがあった。歩き、調べ、話を聞き、味わう。時間はかかるが、結論は急がず、ゆっくりと歩む。その先に文化の継承があることを成田さんの活動は教えてくれる。

(取材・文:宗像陽子 写真:金田邦男)

取材協力/手打そば大庵(だいあん)https://www.soba-daian.com/