里山で、遊ぶ。

移住で叶えた夢と健康と豊かな暮らし

50歳を過ぎて、埼玉県蕨市の人気イタリアンの店を手離し、栃木県大田原市に移住、居酒屋を開いたご夫婦にお話を伺った。なぜ、移住を決断したのだろうか。お二人は移住によって、何を得たのだろうか。

埼玉県蕨市のイタリアン「ペスカーラ」のオーナーだったが、栃木県大田原市へ移住。現在は2018年より大田原市の居酒屋「伊田和楽 河のじ」オーナー。

50歳を前に、結婚。そして病に侵される。

松永敦史さんは、埼玉県蕨市に生まれ育った。小さいときに、よく母や祖母に秩父の里山に連れて行ってもらったという。川遊び、魚釣り、虫取り、山菜取り。自然の中で飽きることなく遊んだ思い出は、何物にも代えがたい。いつか里山暮らしをしたいなぁとは思ってはいたものの、現実は、都会で働く身の上。他の多くの人と同様、松永さんのあこがれの里山暮らしも、何もなければ、夢みるだけで終わったのかもしれない。

敦史さんは、蕨市でイタリアンレストラン「ペスカーラ」のオーナーシェフとして忙しい日々を送っていた。定休日もなく、従業員も多く、休む時間もなく働いていたが、それなりに充実した毎日だった。アルバイトで来ている子たちとも、オフ時間にはよく飲んだりしゃべったり、よい関係を保っていた。その子たちの中でもとりわけよく働く姉弟がいた。その姉弟の母親が、現在の妻、奈津子さんである。子どもたちが恋のキューピッドとなり、敦史さんと奈津子さんを引き合わせ、二人は結婚した。敦史さんが49歳のときだった。

ところが、幸せな新婚生活からわずか半年たった2017年の年末に、敦史さんの身体が変調をきたす。昔から高血圧気味だったが、定休日もない仕事であることを言い訳にして病院に行くこともなく放置していたのがいけなかった。看護師だった奈津子さんは、うっ血している敦史さんの足、悪い顔色、疲れている様子などをみて、引きずるようにして病院に連れて行ったところ、即座に入院となってしまった。ついた診断は拡張型心筋症。看護師という仕事柄、奈津子さんにはその病気の重大さがよくわかった。「長くないかもと覚悟をきめました」。

奈津子さんは、すぐに行動に出た。職場に休みをもらい、「ペスカーラ」を切り盛りし、何とか継続をさせた。その一方で敦史さんのために何をすべきか考える。たとえよくなったとしても、今までと同じような働き方はできないだろう。雇う人を増やせば神経を使う。売り上げが上がらなければ、自転車操業に陥るだろう。だとしたら、どうするか。

ガンガン売り上げをあげなくてもいい。最低限の生活ができればいい。身体に負担のない程度に働き、あとは好きなことをしてほしい。

「体のことを考えたら、のんびりした生活をさせないと、また同じことになって倒れてしまうと思ったんです」

幸い、治療方法が合っていたのか、拡張型心筋症ではなかったのか定かではないが、命をとりとめ、さらに経過は順調だった。

「移住」の文字はにわかに現実味を帯びてきた。奈津子さんは、母親の出身が栃木県の県北だったこともあり、そのあたりの雰囲気が自分にも合っていると感じ、栃木県北を中心にネットで移住先を探し始めた。

宣伝なし。口コミ頼りで居酒屋オープン!

「移住先」の候補を探し、時間を見つけてあちこち二人で見学に行くこと半年余り。看護師という仕事を天職だと思っていた奈津子さんにとって、看護師をやめて移住するという決断をするためには、ある程度時間が必要だった。しかし、大田原市の居ぬき物件の中に入った瞬間に夫の敦史さんが気に入り、ここがいいと即決した時点で、奈津子さんの迷いも吹っ切れた。

「退職届を出して一気に話を進めました。『看護師よ、おさらば』という決意をするのに、ちょうどよい時間でした」

幸い、蕨のイタリアンの店は、若いスタッフが譲り受けてくれることとなった。手塩にかけた店が人手に渡らなかったことで、また一歩前に進むことができた。

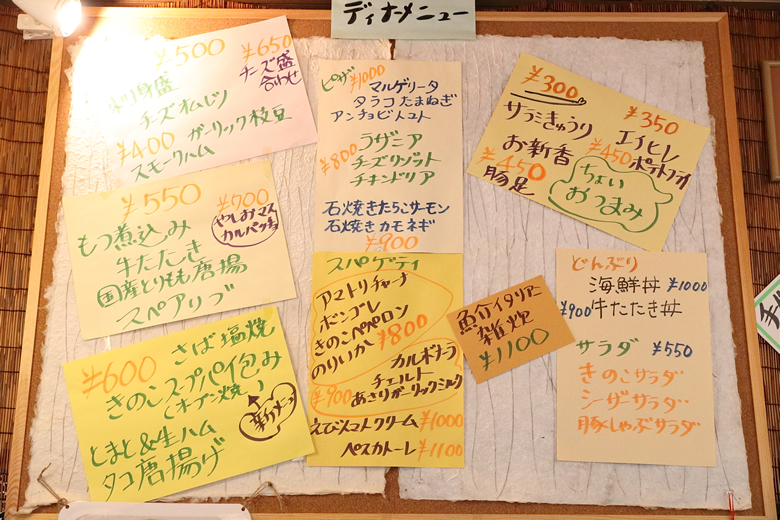

さて、敦史さんが気に入った物件とは、大田原市中心からも20キロ弱離れ、那珂川を渡り、山道をくねくね上った林の中にあった。果たして客は来るのか。周りに住んでいる人を考えてもイタリアンレストランはむずかしそうだ。二人は、ピザやグラタン、パスタのほか、地元の人でも喜んでくれそうなもつ煮や海鮮丼などを新たにメニューに入れ、スタートすることとした。大いに助けられたのは移住サポートセンターのアドバイスである。

チラシなどを作って宣伝したほうがよいだろうかと悩む二人に、「それは必要ない」とアドバイス。

チラシを入れれば、おそらく客は殺到する。しかし、慣れない客商売で何か失敗してしまえば、客は途絶える。一度失墜した評価を戻すことは難しい。まずは口コミを大切に、少しずつ客を増やすことが肝要。気に入ってしまえば、この地方の気質として、必ずリピーターになってくれるだろう。それがサポートセンターの考えだった。

それらの方法は、都会のやり方とは違うので、まず戸惑ったと敦史さん。

「あちらではまず、客を呼び込んで、その客を逃さないようにすることが大切なので、全くアプローチが逆でした」

地域の特性をつかみつつ、無理せず楽しみながらやることを肝に銘じ、とにもかくにも2018年の秋に店は開店した。

店名は「伊田和楽(いたわら)河のじ」。伊田和楽(いたわら)は、「イタリアン」、「おおたわら」、「わらび」のワードを組み合わせたものだ。「河のじ」の由来は?と聞くと

「川の字になって寝るという言葉がありますよね。お客さんとそれくらい親密になれるようにという願いを込めました。でも川だと流れて行っちゃうから大河になってとどまってほしいという気持ち」。想いのたっぷりこもったネーミングとなった。

当初のサポートセンターのアドバイスは正しく、口コミから少しずつ客が増えて行った。

「パスタって、スパゲティけ?ラーメンはないんけ?」と言われたり、注文は海鮮丼ともつ煮ばかりだったのも最初のうち。1年半たった今では必ず常連さんは、ピザやパスタを頼んでくれるとか。もともとイタリアンレストランのシェフとして腕を磨いてきた敦史さんの味に、地元の人たちもすっかり満足しているようだ。

味と客あしらいのうまさで居心地の良い店に

敦史さんの作る料理の味に加え、さらに、客足を増やしたのは奈津子さんの明るさ故だろう。

「ペスカーラのときから、時々手伝ってもらうことはありましたが、客あしらいはうまく、ホールナンバーワンでした」と敦史さん。

看護師のときから、薬と病気をヒントに患者さんの顔と名前を覚えるのが得意だった奈津子さん。薬をメニューに置き換えて「このメニューが好きでしたよね」「おいしい●●が今日はありますよ」と一度来た客の好みは忘れず、臨機応変に対応できるから、常連客が増えていく。

「この辺のお客さんは、夫婦単位、家族単位、部落単位でいらっしゃる。奥さんはお酒を飲まなくても、私とペチャクチャおしゃべり、男の人は最初は仏頂面していても、こちらから話しかけると、打ち解けてくれますよ」と明るく語る奈津子さんだ。

1日一組でも来てくれれば、生きていけるかなと二人は考えていたが、今ではランチタイムも夜もまんべんなく客が来てくれるようになった。

大田原の人たちの優しさが身に染みることも多い。

「『せっかくここに移住してくれたんだから』という気持ちも強いし、差し入れも豊富なんですよ」

ストレスのない生活のおかげで、敦史さんの体調はすっかりよくなり、今ではほぼ治ったと言っていい状態になったそうだ。

お金がなくても、豊かに暮らせる

二人は、お金の価値観が全く変わってしまったと口をそろえる。店を開ければ、少しずつでもお客は来てくれるし、外に出れば空気はいいし、星は見えるし、自然はいっぱいで、人は優しい。

休日は、里山を散策して、釣りやキノコ採り。石や木の枝を拾って工作をしたりすることも。

「都会って、遊ぶのにお金がかかるでしょ。こちらでは、お金を消費する遊びではなく、自分たちで遊びをチョイスしながら、無駄遣いせず、好きなことをできる。それがとってもいいんです」と奈津子さん。

「埼玉にいたときは、こういう田舎にわざわざお金をかけて行っていたじゃないですか。その方がよっぽどお金がかかっちゃう。田舎で仕事ができたらいいな、という思いはずっとありました。それが叶って幸せですね」と敦史さん。

二人の居場所から、地域の拠点へ

移住してやっと季節は2巡めだ。

「毎日楽しくてしょうがないんですよ。まだまだ、このあたりのすべてを満喫していないんですけれど、行きたいポイントはいっぱいあるので暇をちょっとずつ見つけたいですね」。お宝がいっぱいの里山で、ワクワクしている子どものような敦史さんだ。

一方、二人は未来への夢も語り合う。

店の隣に人が集まれるスペースを作りたい。自分たちもいずれ老いていく。お年寄りがご飯を食べるついでに、いろいろなものを作ったり、集まって作業をしてみたりというのが気楽にできるコミュニティスペースのようなものができればうれしい。

「そこでいろいろなことが発信できれば。若い人の知恵とお年寄りの経験を交換できるような場になればいいんじゃないかな」と奈津子さん。

「それはいいよね。帰りに隣の『河のじ』でご飯を食べてもらって」と敦史さんも目を細める。

次はあれをやろう、これもやりたいと、老人と若者がワイワイと「河のじ」でご飯を食べながら盛り上がる。いそいそと奈津子さんは動き回り、敦史さんはせっせと料理を作る。そんな風景が目に浮かぶようだ。

結婚して3年。移住して1年半。敦史さんは49歳で人生の伴侶を得、生死の境をさまよい、新しい環境で、新しい生活を踏み出した。病気は恐ろしいものではあるけれど、新しい人生を歩み始めるきっかけになることもある。

いつでも新しい人生は始められるのだ。

(取材・文 宗像陽子 写真 金田邦男)