星を眺め、宇宙を想い、奇跡を写す。

「美しい」と感じる人間こそ愛おしい

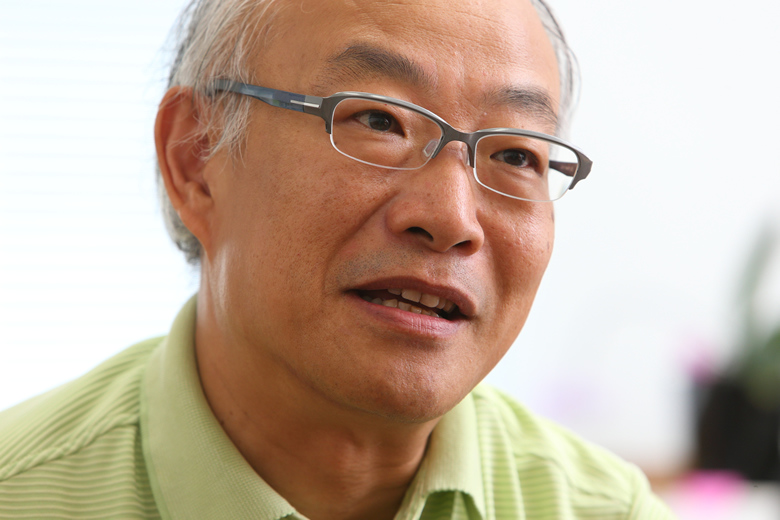

横浜市立みなと赤十字病院の副院長として活躍する渡辺孝之さんの趣味は、天体写真を撮ることだ。子どものころから親しんできた星の魅力、さらに天体写真への想いについて伺った。

プラネタリウムで宇宙のロマンに夢中になった少年時代

渡辺さんが宇宙に興味をもったのは小学4年の頃のこと。当時住んでいた世田谷区から、渋谷区にあった「五島プラネタリウム」の会員になって、毎月せっせと通っていた。小学5年になると、親にせがんで小さな天体望遠鏡を買ってもらった。ベランダから望遠鏡で覗く宇宙は、渡辺少年に新しい世界を教えてくれた。

「小さな望遠鏡でしたけれども、月、土星の輪、木星の変化する縞模様などがよく見えました。すばるは、本当に宝石を散りばめたような美しさで、見とれましたね」

その美しさもさることながら、渡辺少年を夢中にさせたのは、宇宙の途方もない大きさだ。

「北極星であれば、430光年。見ているのは430年前の光。安土桃山から江戸時代にかけての光を今やっと僕らが見ているというのが、なんだかとても不思議な気持ちがしましたね」

さらに、宇宙の広大さ故の希薄さにも少年は驚く。太陽系に一番近い恒星はケンタウルス座のアルファ星で、その距離は4.39光年。数値では近いように思えるが、仮に太陽を夏みかん程度の大きさで日本に置くと、アルファ星はオーストラリアほどの距離に位置する。

「ざっくり言うと、夏みかんが日本にひとつ、オーストラリアにひとつあって、その間にはなにもない。そんなイメージです」

途方もなく広い宇宙の中で、人類は一番近い恒星にすら辿り着くことはできていないし、将来もできないだろう。星の運行というものは非常に規則正しく、計算により10年先でも100年先でも、どの星がどこにあるのかということがわかっているというのに、辿り着けない。そして、太陽系は、銀河系のほんの一部に過ぎず、その銀河系はさらに大きな銀河団の一部に過ぎない。

「そういう宇宙の階層構造に思いを馳せると……もう惚れ込んじゃいますよね」

小学校高学年になると、夏休みの自由研究の課題は宇宙を選び、木星の周りを回る4つの衛星(ガリレオ衛星)の動きを毎日記録した。

「子どもの時から凝り性でね」

中学の頃は、一時鉄道に関心が移ったものの、長く天文に関して興味を持ち続けていた。が、次第に医学部に進学するための勉強が忙しくなり、星を見る余裕もなくなっていく。1982年、24歳で医師免許を取ったあとは、多忙の中で瞬く間に年月が過ぎていった。

「1986年にハレー彗星が来たでしょう。あれに気づかずに仕事に没頭していたんです。気づいたときにはハレーは飛び去った後でした。天文ファンであれば、76年に一度のチャンスなんて忘れるわけがないんですけどね」

今でも悔しそうに語る。それほど、渡辺さんの日常は、星から遠ざかっていた。

再び、思いは星へ。そして「見る」から「撮る」へ

再び星に興味をもつきっかけになったのは、渡辺さんが結婚して娘さんが生まれ、4~5年ほどたった1990年頃のことだ。子どもにも、望遠鏡を買ってやろうと考えたのだ。

そしてふと、昔購読していた雑誌「天文ガイド」のことを思い出した渡辺さんは、本屋を覗いてみた。「天文ガイド」は昔と変わらず、棚に置かれていた。

子どもの頃、この雑誌の投稿写真ページを見るのが、渡辺さんの楽しみの一つだった。

「僕が読んでいた頃は、モノクロでせいぜい月か星座の写真だったのに、この時見てみたらカラーで、しかも、素人とは思えないほど鮮明な写真ばかりだったんですよ。びっくりしました」

そこで、娘さんのためだけではなく、自分用にも望遠鏡を購入。さらに、1993年に発見されたシューメーカー・レヴィ第9彗星が1994年に木星に衝突するという歴史的な出来事をこの目で確かめたいと、初めて本格的な望遠鏡・カメラを買う。こうしてついに、渡辺さんの天体写真魂に火がつくこととなった。

撮影場所を求めて、乗鞍・しらびそ・浄土平へ

それまでの「星を眺める」とは全く異なる「天体写真を撮る」という世界に、渡辺さんは足を踏み入れる。

「天体写真」には、さまざまな分野がある。

カメラを固定して露出時間を長くとり、星の軌跡をそのまま写す「固定写真」(風景も取り入れて「星景写真」と呼ぶこともある)。

彗星だけ追い求める「彗星ハンター」に「月面マニア」。

実にさまざまだ。

この中で渡辺さんが撮りたい写真のジャンルは、星雲や星団をとらえる「星野写真」と言われるものだ。星野写真では、星が本来の「点」に見えるように撮る。星は1時間で15度動いていく。したがって星を「点」として写すには、動き続ける星を精密に追いかけていかなければいけない。

基本は、赤道儀という架台に望遠鏡を取り付け、直焦点撮影という手法で撮影する。赤道儀を使うためには、地球の自転軸に対して平行な回転軸(極軸)、それと直角になるもうひとつの回転軸(赤緯軸)について理解する必要がある。そしてこれをマスターすれば、地球上の緯度が異なるどんな場所であっても、赤緯軸と極軸をコントロールすることで、天体の日周運動を正確に観測することができる。

さらに、渡辺さんによれば、いい天体写真が撮れる条件は3つあるという。

1)空が暗いこと。日本では都市の光がどこにでもあるので、場所はかなり限られる。

2)高度が高いこと。星の光は空気の層を通ることでぼやけるため、空気の薄いほうが好ましい。少なくとも1,500m以上の標高が望ましい。

3)道路が整備されていて、大きな駐車場があること。撮影機材はかなりの量で、車でなければ到達できない。

そういった条件にあったところは、当時国内では、乗鞍岳の畳平駐車場(標高約2,700m)、南信州のしらびそ高原(標高約2,000m)、若干標高は低いものの、街から遠く光の少ない条件で撮れる福島県の浄土平が「ベスト3」と呼ばれていた。

撮影時期はなるべく暗いほうが適しているため、新月の前後3日か4日が目安だ。夜中に車を飛ばして現地に着けば、懐中電灯に赤いセロファンを貼りごそごそと準備をしているのは、同じ趣味をもつ仲間たち。撮影する日も場所も、撮影時間もほぼ同じ。同じ雑誌に投稿していたりするので名前は知っているし、車や機材を見れば誰が来ているのか大体察しはつく。けれどもいつも真っ暗な中なのでお互いの顔はよくわからない、という奇妙な仲間たちではあった。

うまく撮れれば、「天文ガイド」などの天文雑誌に投稿。渡辺さんは、30回以上も優秀作品として紙面を飾った。

星を見つめ、撮影をしながら、渡辺さんはこんなことを考えるという。

「美しい何かがそこにあっても、『美しい』と感じる感性がなければ、それは存在しないのと同じこと。星は美しいと感じた人間が、苦労して望遠鏡なんてものを作って、開発を重ねてものすごく遠くの物事までわかってくるようになった。ちっぽけな存在だけど、人間って愛おしいなと思うんですよ」

ついにハワイへ。マウナ・ケア山頂で天体ショーを見る

その後、絶好の撮影地であった乗鞍岳は一般車両の通行規制が始まり、貴重な場所を失うこととなる。そして、知人にすすめられ初めてハワイのマウナ・ケアを訪れたのは、2001年のことだ。

マウナ・ケア山は標高4,205m。大気の揺らぎも少なく、漆黒の闇で天体を観られる世界有数の天体観測地である。「国立天文台ハワイ観測所」ですばる望遠鏡を使った本格的な観測が始まる、少し前のことだった。

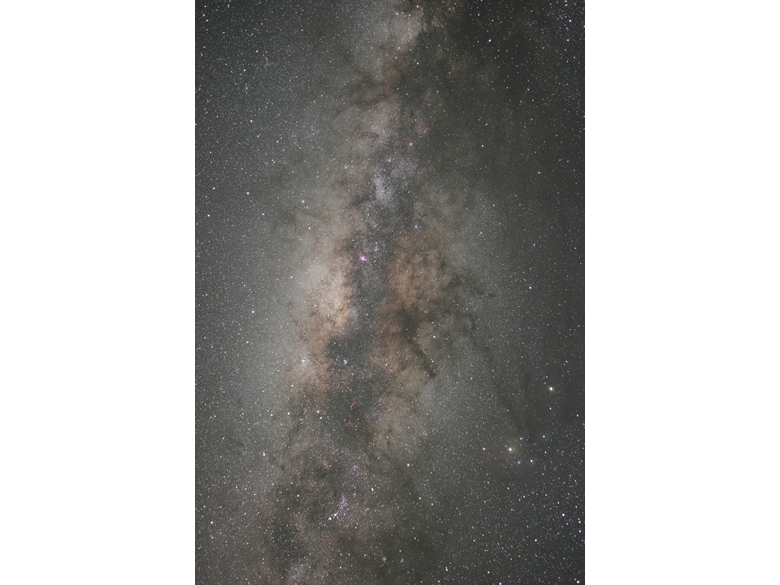

「そのときの感激といったらねえ……。今まで見たこともないようなすごい星空だった。もちろん、乗鞍もとびきり上等で、天の川もくっきり見えてましたよ。でもマウナ・ケアでみた星空は、乗鞍も曇ってたんじゃないかと思うくらい、強烈な鮮明さでした」

その美しさに、死んでもいいと思ったと渡辺さんは言う。空気は希薄で、光は散乱していない。日が落ちれば真っ暗だが、西の地平線上にほんの少し帯状の夕焼けが見える。あとは漆黒の闇。そして天の川が広がる。夕焼けと天の川が同時に見えるというのは4,000m級まで上らないと経験することはできない。

「1個1個の星が鮮明に見えるから、天の川全体がザラザラしていて、輪郭がはっきりしている。そんな星空でした」

だが、残念ながら長くそこに留まることはできない。富士山より高い標高では普通にしていても身体に負担がかかり、脈拍は170ほどに上がってしまう。ずっと全速力で走っているようなものだ。

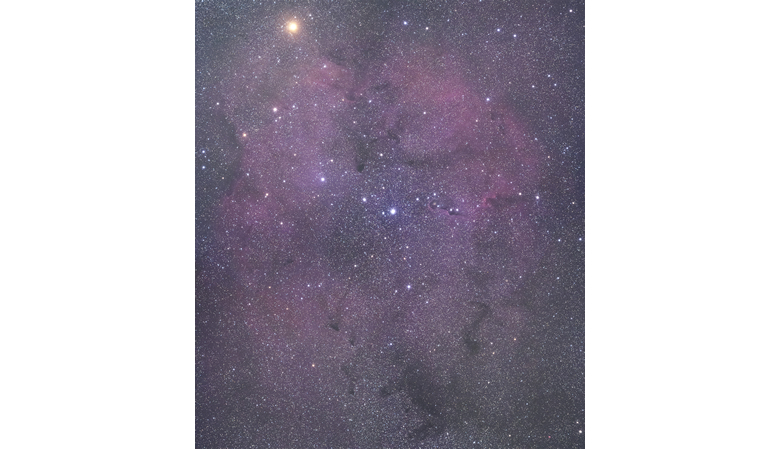

マウナ・ケアの景色は素晴らしい。毎年でも来てみたい。しかし、ホテルから現地まで車で3時間、往復では6時間だ。そこで、島の規模も小さく、標高も3,000mほどと少し低いマウイ島のハレアカラ火山へ行くことにした。狙いはやはり、天の川近辺の天体写真だ。夥しい数の星は賑やかで美しく、毎年同じ時期に行って、同じように写真を撮っても飽きることがない。

10年ほど前からは、マウイ島でいつも泊まるホテルの近くに倉庫を借りている。三脚や機材のほとんどを預け、毎年家族でマウイ島を楽しむのが恒例になった。旅行中2日間ほどは家族も渡辺さんに付き合って、一緒に防寒着を着込んで天体観測。その他の日は、家族の希望を聞いてショッピングや観光などを楽しんでいる。

(24mm広角レンズで撮影。ハワイ・マウイ島ハレアカラ 標高3,048mのレッドヒル駐車場にて、2016年7月)

(ペンタックス105SDP 焦点距離516mmの望遠鏡直焦点。ハワイ・マウイ島ハレアカラ 標高3,048mのレッドヒル駐車場にて、2016年7月)

よい写真を撮るために「闘争モード」だった20年前

20年前とは、写真を撮る姿勢も変わってきた。以前は「天文ガイド」に掲載されるために戦っている感じだったという。

「ライバルは何を撮っているか、どこのポイントで撮ったのか、すごく気にしていました。現像所でライバルの素晴らしい写真を見ると『これはかなわない』と、投稿写真は別のものに変更することもありましたね。撮影が戦いの第1ラウンドだとすると、現像所は第2ラウンドでした」

「天文ガイド」発売日には、本屋に走る。ページをめくってみるまでは掲載されているかどうかわからない。掲載されていればガッツポーズ。ライバルの写真を発見すれば「うう残念!よし今度こそ!」。そんな日々だった。

しかし、今ではもう、雑誌への投稿もしていない。

それには、体力的にきついというほかにも理由があった。

カメラはデジタルの時代となった。フイルムの時代は、工夫に工夫を重ねた上で、いい場所でいい条件で、すべてにラッキーが重なるととても素晴らしい写真が撮れた。今では、露出時間が短くてもよい写真が撮れる。さらにカメラには街灯りをキャンセルするような機能もある。わざわざつらい思いをして遠くの山奥に行かなくても、都心のど真ん中でもいい写真が撮れてしまう。星座を知らなくても、画像処理が巧みであればいい写真になってしまう。

「今はそういう時代になったということだと思いますが、それは、自分たちが追求していた天体写真とは違うカテゴリーじゃないかなと思ったときから、投稿はやめました」

渡辺さんはちょっと寂しそうに語る。

フイルムの時代からやっている人間としてはなるべく自然な形で撮りたい。画像処理に何時間もかけて作品を作るというのは何となく邪道な気がする。ところが、そうやってつくられた画像は、NASAの望遠鏡で撮ったような素晴らしいものになる。それと勝負しても、もはや意味のないことと渡辺さんは感じている。

星を見る。写真を撮る。誰のためでもない、自分のために

今は、誰に見せるでもない、誰と比較するでもない、競い合うでもない。自分の満足のために写真を撮っている。

まずは、肉眼で星を見て、純粋に感動する。そして、寒い思いをしながら機材をセッティングする。ありのままに撮って、去年よりいいのが撮れたと喜んだり、うまくいかないなあとぼやいたりして、自分なりに楽しむ。

還暦を迎える渡辺さんにとって、夜中の撮影や重い機材、緻密な撮影計画など、今後も長く続ける趣味としてはなかなかハードなようだが、その点はどうなのだろうか。

「いつまでやれるかなあ」

いつかは、マウイから機材を撤収しなければならない日も来るだろうとは思っている。とはいえ、ハレアカラに登って星を見ると、ああ本当に来てよかった、と心の底から毎回思う。来年も来たくなる。一度撤収したら、再び機材を持ってきて撮影することはもう、無理だろう。

「そうすると、今年で終わり!という踏ん切りがなかなかつかなくてね(笑)」

体力・気力が続く限り、星をこの眼で見に行きたい。写真に撮って残したい。

子どもの頃に感じた星・そして宇宙への畏敬の念は、今もなお渡辺さんを強く引きつけてやまないようだった。

(取材・文:宗像陽子 写真:金田邦男)