託された歴史と人生にロマンを感じながら

古時計に生命を吹き込む

人生の節目のお祝いに時計を買ったり、壊れれば修理を頼んだりする時計屋は、昔はどの街にもあったものだ。しかし、今、個人の時計店はずいぶんと数が減っている。その中で、全国から時計修理の注文が相次ぐ店がある。店主の山崎さんに話を伺う。

1966年生まれ。埼玉県出身。東京堂時計店4代目店主。古典時計協会事務局長。

創業128年。4代目店主が店を守る

時代は明治。東京日本橋兜町に吉沼時計店という店があった。服部時計店(現在のSEIKO)、銀座の小林時計店、天賞堂などと並ぶ時計店の草分け的存在のひとつである。この吉沼時計店で修業を積んだ山崎福五郎氏が、埼玉県所沢市で明治25年(1892年)に「東京堂」という店を開いた。時計と眼鏡の売買、そして修理を請け負う。現在の店主である山崎伸氏は、福五郎氏から数えて4代目となる。

周りの風景は様変わりしたが、店の場所は創業当時から変わらない。今は、高層マンション、スーパー、コンビニなどが並び、車の行きかう小金井街道沿いにたたずむ東京堂だが、そこだけ古き良き時代にタイムスリップできそうな異空間の雰囲気を醸し出している。

「あなたの大切な時計を蘇らせます」という手作りの看板が、ふと人の歩みを止めさせる。

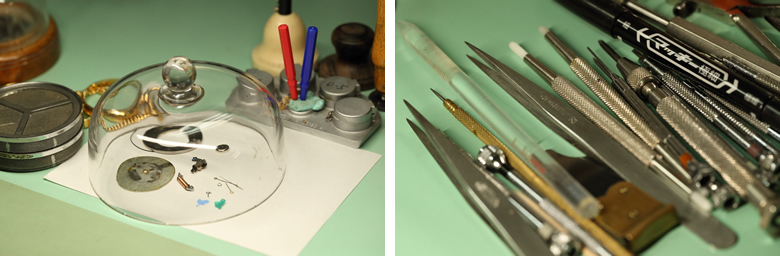

店内に入れば、大きな柱時計に小さな鳩時計、細工の細かな置時計などが壁にも棚の上にもぎっしりと陳列され、時計が息づいているようだ。棚の上の隙間には時計の絵本や時計の飾り物などが所狭しと置いてあり、大いなる時計愛を感じる。無造作に(見える)ドア近くに置かれた古時計は、なんと17世紀に作られたフランスの置時計だとか。これらの時計は修理中のものもあれば、東京堂のコレクションのものもある。時折店内のあちこちから「ボーン、ボーン」と声を上げる大きな柱時計たち。電子音に慣れた耳には、とても心地よい音だ。

山崎さんは、この地に生まれ育った。初代である曽祖父の記憶はないが、祖父や父が守ってきたお店だから時計自体は小さなころから身近な存在だった。しかし外の世界に興味もあり、すぐに店を継ぐことはなかった。異業種のサラリーマンも経験し、眼鏡屋で修業もし、家に戻って東京堂を継いだのは20代後半である。

明治大正はもちろんのこと、昭和の時代でも、時計と言えば貴重品で、入学祝などの人生の節目に買ってもらうものだった。大切に手入れをし、壊れれば修理に出し、長く使ったものだ。

「そう。昔は、8、9割くらいの人がそんな価値観でしたね。しかし電子時計の普及で、安くて精度の高い時計ができました。『安くて時間が狂わないならそれでいい。壊れたらまた安い時計を買えばいい』という人もいる一方で、電子時計に比べれば精度が悪いのに、高価な時計に惹かれる人もいます。価値観が多様化しているんです」

時計屋側も、次第に、面倒な修理を手掛けるより、安い時計を右から左に売ったほうが儲かると考える店も増えていった。しかし、インターネットの普及で、より安い時計が売買されるようになり、そういった店は淘汰されていった。

山崎さんは、当初眼鏡を中心に営業をしていくつもりだったが、眼鏡も価格破壊の時代となり、時計に軸をずらしていった。時計に興味関心が移ったきっかけは、修理を行うようになったからだ。見よう見まねで時計の分解をするようになり、初めて父に任されて本格的な修理をしたのは、アンティークの柱時計だった。

時計を分解し、止まった原因を突き止め、部品を交換し、修理をする。動くことを半ばあきらめていた時計がカチコチと時を刻み始めたときのことを、今でもはっきりと覚えている。

「それはもう、感動しました。100年もたっていて寿命も尽きたと思っていたものが生き返ったんですから」

時計をめぐる物語は、ひとつひとつが宝物

「時計の修理って、昔は時計屋の価値観で決めていたと思うんです」と山崎さんは言う。どういうことだろうか。

止まっていれば動かす。汚れていればきれいにする。狂いやすければ精度を上げる。それは当たり前のようだけれど、時計の修理を頼む人の気持ちは、それほど単純ではないと山崎さん。東京堂を訪れる人と時計には、それぞれの数と同じだけ物語がある。山崎さんはその物語をできるだけ丁寧に聞き取る。根ほり葉ほり聞き出すわけではないが、客の希望を聞いているうちに、物語は浮き上がって来ると言う。

たとえば、修理の依頼は高価な時計ばかりではない。安価なデジタル時計でも大切な思い出があるからと修理を依頼されることもある。普通の時計屋であれば、「これはもう買った方が安いですよ」と修理を断ることもあるだろう。山崎さんは、お客の気持ちを汲んで引き受ける。

またある人が持ってきた腕時計は、ガラスが傷だらけだった。しかし「ガラスは、新品には替えず、そのまま残してほしい」と言う。

農作業をしていた祖父の形見だから、作業で傷ついたガラスはそのままにしてほしかったのだそうだ。山崎さんは長年腕時計を使いながら農作業をしていた老人に想いを馳せ、傷ついたガラスはそのままにして、修理を終えた。

通常、山崎さんは、時計を預かったときに納期は告げない。修理にどれほど時間がかかるか予測がつかないからだ。時にはたったひとつの部品の調達で数カ月もかかることもある。「気長にお待ちいただければ」というスタンスだ。しかし、まれに急ぎの案件もある。

急ぎの理由を聞けば「父が亡くなりそうなんです。少しでも元気なうちに時計を直して見せてやりたいんです」とのこと。

そんな依頼があればなるべく早くやってあげたい。他の時計は横に置いて、修理にとりかかる。

「間に合ったこともあるし、間に合わなかったこともあるなあ」。どの時計にも、人生を紡ぐ物語がついている。

しかし、こういった細かな希望は、メーカーでは沿うことはできない。修理を受け付ける人と修理をする人が離れていることもあるが、修理の基準が決まっていて融通が利かないためだ。山崎さんはこぼれおちるお客の本当の気持ちに寄り添い、結果を出していく。

東京堂に持ち込まれたものでも、メーカーに出した方がお客さんにメリットがある場合はそう伝え、様々な選択肢を提示して、客の納得がいくまで話し合う。こうして、今では全国から様々なストーリーを持った時計がやってくる。約30年で、直した時計は電池交換など簡単なものまで含めると2万個にも上る。

話を聞いていると、山崎さんの姿勢は、患者に向き合う医者とも似ている。

「そう。昔は、治療の方針というのは医者が決めて、患者は無条件にそれに従っていましたね。でも今の医療は、医者が患者さんの話を聞いて、いろいろな医療のやり方を伝えて、患者が自ら選ぶ時代。時計屋もそういう感覚です」。少しはにかみながら「命を預かっているお医者さんからしてみれば、時計屋と同じではないと思われるかもしれませんが」と言いつつ、思い直したように「私もアンティーク時計の修理で、失敗が許されないという場面では、命を預かるお医者さんと同じくらいの緊張感をもってやりますよ」ときっぱりと語った。

国内の古時計にロマンを感じる

さて、東京堂時計店は、修理修復がメインであるが、その傍らアンティーク時計の売買も行っている。先代からのものもあれば、山崎さんの代になって集めたものも多く、売るつもりはない大切なコレクションもある。

アンティークのコレクションと言えば、財力のある人にはかなわないという一面があるが、「財力はないけれど、その分、人脈で勝負します」と山崎さんはにっこり。普段から個人の時計屋さん、メーカーの担当者、アンティーク関係の人などから、情報を得、学ぶ場に多く足を運ぶ。「趣味は、仕事です。時計が好きなんです」。何をするにも、どこに行くにも「時計絡みが9割」なのだ。こうして培われた人間関係の中で、相場より安く譲り受けたり、自分なりの物差しで「希少価値のあるもの」が手に入る。

集めるのは時計本体ばかりではない。部品もネジ一つに至るまでこまめに集めておく。アンティーク修理の際の貴重な材料となるからだ。

山崎さんが心を惹かれる時計は、日本育ちの古い時計だ。江戸、明治、大正と流れる歴史を歩んできた時計のほうが、ヨーロッパという縁遠い世界にあった時計よりずっと身近に感じる。風合いも国産のほうがしっくりくる。柱時計の中の機械そのものは外国製だとしても、周りの意匠が日本人の職人の手によるものなどは、いい素材を使って一生懸命作った光景が見えてくるようで、グッとくる。「その方が日本の雰囲気に合っているんだよね。そんなものが好きなんです」。国内には、まだまだいいアンティーク時計が埋もれているはず。ひとつでも多くの古時計と出会いたいと感じている。

時計に見守られ、時計を愛おしむ

店の奥から取り出して見せてくれたのは、二つの懐中時計だ。明治から大正期に作られたもので、状態もいい。戦前の金時計は戦争中に供出されたものが多いため、数も少ない。「戦火を逃れて生き残ったという意味でも、なんだか重みがあるでしょう」とうれしそうに語る。

このほか、明治期の懐中時計で「逓信省」の文字の見えるもの。また、空軍の飛行機についていた時計。名前の彫られた出征記念の懐中時計。ガラス絵の描かれた上質な置時計などなど、店内のガラス棚の中にも、お気に入りの時計が並び、それらを愛おしそうに眺める山崎さんの顔はとても優しい。

どんな人に使われ、役目を果たし、どんな経路をたどって、今自分の手元にあるのか、想像するだけでもロマンを感じるのだ。

耳に優しくボンボン時計の柔らかな音が響く。鳩時計もポッポーと個性的な音色で、自由に時を告げる。この時計たちは、長い時を超えて、何を見てきたのだろうか。今はただ安らかに時を刻み、山崎さんの丁寧な仕事ぶりを見守っているようにも見えた。

(取材・文:宗像陽子 写真:金田邦男)