辛い人には希望を。知らない人には真実を。

映像を通して、伝えたい

私たちに夢や安らぎを与えてくれる映画。日常を忘れさせてくれることもあれば、知らない事実を教えてくれることもある。一本の映画が人生を変えるきっかけになることもあるだろう。映画によって救われ、その後ドキュメンタリー映画の上映会を20年続け、配給会社まで立ち上げた飯田光代さんにお話を伺った。

1952年生まれ。東京都出身。「優れたドキュメンタリー映画を観る会」主宰。

株式会社オフィスピカ/ピカフィルム代表。

ドキュメンタリー映画「奈緒ちゃん」を見て

飯田さんは、3人の子どもを持つ主婦である。

独身時代から、フランス映画が大好きでよく楽しんでいた。好きな監督はジャン・コクトー、ジャン=リュック・ゴダール。美しい旋律や映像にちりばめられた良質の映画は、飯田さんに日常生活の疲れを忘れさせ、明日への活力を生み出してくれる夢の世界だった。

3人目の子ども悠史さんが自閉症と知的障害を持つとわかってからも、夜9時半からレイトショーをやっている映画館に、子どもが寝静まってから飛び込み、熱心に見入ることもあった。

美しい映像が好きだった飯田さんが苦手だったのは、ドキュメンタリー映画だ。子どものころ、生々しい映像を見て衝撃を受けて以来、見ることを避けていた。

そんな飯田さんにドキュメンタリー映画「奈緒ちゃん」(1995年制作 監督:伊勢真一 配給:いせフィルム)を観るよう勧めたのは、映画監督の本橋成一さんだった。本橋さんには、悠史さんの一つ年上にあたるダウン症の女の子がおり、飯田さんとは情報交換をし合う仲だった。勧められたもののなかなか観る気にはなれず、ようやく観に行ったのは悠史さんが小学校へあがり、少しほっと肩の荷が下りたような気がしたときのことだ。

「奈緒ちゃん」は重度のてんかんと知的障害を持つ少女奈緒ちゃんとその家族の12年にわたる様子を描いた作品だった。

「最後のシーンが、どんなに障害の重い子も、にこやかに巣立っていくシーンで終わっていました。『うちの息子も絶対こうなるんだ』と思ってうれしくなりました」。まだまだ悠史さんの将来がどうなるのか全く先の見えない状態だった飯田さんにとって、一筋の希望が見えた瞬間だった。

普通学級と特別支援学級の交流のきっかけを作る

飯田さんは、この映画をもっとまわりの人たちにも見てもらいたいと考えた。

翌年、PTAで上映しようと考えた飯田さんは、それができそうな役職「家庭教育委員」に立候補する。

なぜ、小学校で上映しようと考えたのだろうか。

悠史君の通っていたのは、世田谷区立小学校の特別支援学級だった。兄と姉は同じ小学校の普通学級に通っていた。特別支援学級と普通学級は、同じ敷地内にあるものの、交流は特にない。

普通学級に子どもを通わせている親にとって、特別支援学級に通う子どもたちは、わが子と同じ学年であっても「名前も知らないけど、あの色の白い子」だったり「大変そうな子」だったりした。特別支援学級の子に対して、何か手伝ってあげたいと思ってもどうしていいかわからなかったし、声をかけようにも名前すらわからない。そんなもどかしいような気持ちを飯田さんはよく知っていた。自身も第3子をもつまでは、そう思っていたからである。

映画を上映してみると、大変評判がよかった。身近に特別支援学級がありながら手を差し伸べられずにいた母親たちの心にまっすぐに響いたのだった。

飯田さんは、すぐに特別支援学級と普通学級の交流をはかるため、ボランティアグループを作り、メンバーを募った。

映画の効果もあり「お手伝いを通して関わりたいけれど、きっかけがなくて関われなかった」「お声をこちらから掛けたら失礼じゃないかと思っていました」という声がたくさん上がり、メンバーも集まり、外遊びをするときの見守りや送迎の手伝いなど、少しずつ交流を深めていくことができた。その時の仲間がその後ずっと飯田さんを支えてくれることとなる。

地元で活動を続けることの意味を教えられる

もう1本忘れられない映画がある。障害を持つ人の芸術、エイブルアートを描くドキュメンタリー「まひるのほし」(1999年制作 監督:佐藤誠 制作:山上徹二郎・まひるのほし実行委員会 配給:シグロ)である。

悠史さんの療育について試行錯誤をしていた時期に、北海道まで行って教えを乞うた先生に横井寿之氏がいる。氏は、当時北海道医療大学の教授で、「まひるのほし」の制作に携わっていた。翌年、東京・六本木で上映された「まひるのほし」に、飯田さんは数多くの友人を引き連れて観に行ったものの、横井氏に言われたのは「あなたが住んでいる場所で上映してこそ意味がある」という言葉だった。福祉は、どこかで偉い人のやっていることを遠目で見ているだけでは意味がない。地域に根差した活動こそが、当事者および家族を支えていく。

飯田さんは、地域で活動することの意味を突き付けられたような気がした。

小学校の体育館での母親たちにみた力強い手ごたえを思い出した。アンケートにあふれんばかりの思いをつづってくれた母親たち。ボランティアグループにすぐに手を挙げてくれた母親たち。

フランス映画の夢のような世界も時にはいい。けれども、飯田さんはドキュメンタリー映画を多くの人に観てもらうことで、今まで関わりのなかった人や物事を知ってもらい、日常の生活の中で、悩みや苦しさを抱えている人に少しだけ希望を与えてあげられたら、と考えるようになった。できれば音響もすぐれた本物の映画館がいい。地元世田谷で何としてもやりたい。

次第に自分のやりたいことの道筋がはっきりしてきた。

主婦目線での活動

「優れたドキュメンタリー映画を観る会」

いつも、自転車を飛ばして観に行き、飯田さんの心のオアシスとなっていたのは、京王線の下高井戸駅前にある小さな映画館「下高井戸シネマ」だった。「優れたドキュメンタリー映画を観る会」の構想にぴったりなのは、ここよりほかにはなかった。

今でこそ、会の主宰者としてメディアにも取り上げられ、実績が認められている飯田さんだが、最初に「優れたドキュメンタリーを観る会」の構想を、映画館に一主婦として持ち込んだのは、勇気のいることだっただろうし、言い方を変えれば「無謀」と言ってもいいかもしれない。

しかし、ちょうどそのころ、下高井戸シネマは重要な局面にあった。1998年まで大手配給会社の直営館だったが、配給会社が撤退し、借金を抱えて閉館を決断。ところが下高井戸商店街の人たちから地域で映画館を残そうという声があがり、何とか踏みとどまってやっていこうと決意をしたところだったのだ。

「こういう企画はいかがですか、やる限りは頑張ってお客さんも呼びますからと、話をもっていったんです。大手配給会社が撤退する前の時期だったら、まず門前払いだったでしょう。運がよかったんです」と言うが、運も自分に引き寄せてしまうような力を、飯田さんは持っているのかもしれない。

下高井戸シネマの支配人は、一度は閉館も頭の隅によぎったところであったし、できることならなんでもやってみようという気持ちになっていたのだろう、飯田さんの申し出を迎え入れてくれた。

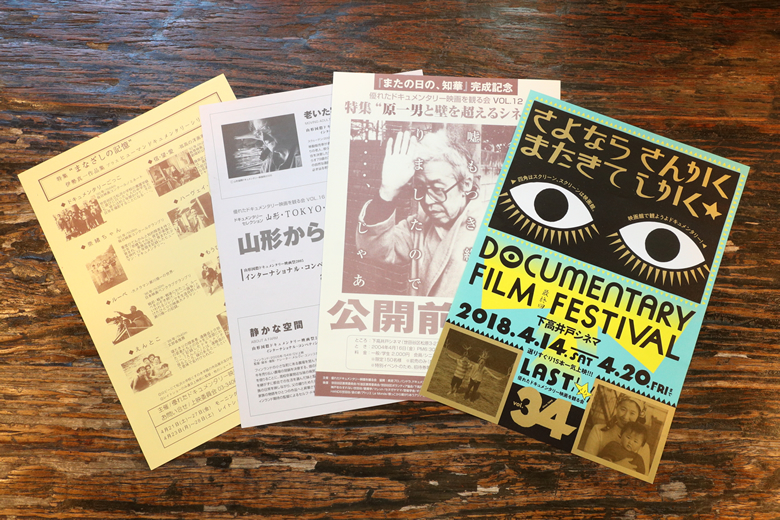

1999年に「優れたドキュメンタリー映画を観る会」を立ち上げ。PTAで一緒に活動をしていた仲間とともに、生活者の目線で映画を選び、チラシも自分たちで印刷をする手作りの活動がスタートした。その後は毎年春に映画祭を開催し、活動は20年にも及んだ。知的障害者やサポートしている人たちが楽しめるような作品を朝一番のプログラムに入れ、彼らの作った作品を映画館で売って収益が還元されるような仕組みをも作っていった。

「10年目になって、やっと映画館のほうから『うちのプログラムなんですから、うちでチラシを作りますよ』と言っていただいて作ってくれるようになりました。おばちゃんたちの活動はどこまでできるのかなと様子を見ていたんでしょうね」と笑う。

今年、コロナ禍で休館となり赤字が続いた「下高井戸シネマ」は、クラウドファンディングで資金を集めたが、それでも赤字を補うことはできなかった。飯田さんは、追加のカンパを企画。再び地元の商店街も立ち上がり、活動を支えてきた近くの日大文理学部の学部長や学生たちなどが積極的に協力をし、316万円ものカンパが集まったという。長く、地域とかかわってきた信頼関係と、映画館の灯を消すまいとする心意気が手を結んだ。

配給会社「オフィスピカ」を立ち上げる

「優れたドキュメンタリー映画を観る会」では、フィルムを借り上げて上映していたが、さらに、飯田さんは2010年には配給会社「オフィスピカ」を立ち上げる。

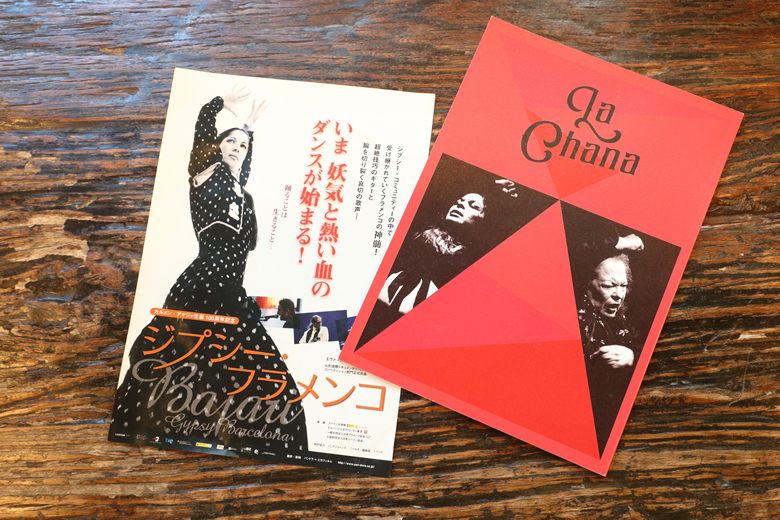

これと思った映画を観てしまうと、もっと多くの人に観てほしいと思わずにはいられないのだ。飯田さんが感銘を受けたのは「ジプシー・フラメンコ」(2012年スペイン制作 監督:エバ・ヴィラ 配給:パンドラ・ピカフィルム)という映画だ。50歳を過ぎてからフラメンコを習い始めた飯田さんが、山形の映画祭でこの映画に出合い、「大大大感動して」しまう。映画祭では監督のアフタートークもあり、その場で直接監督にぜひ上映したいと熱烈にアプローチをした。

ただ、配給は、通常はとても個人の力でどうにかできるものではない。競りによって値段の決まったフィルムを購入しなければいけない。借り上げとは金額が桁違いなので、いくら自身がよい映画と思っても、ペイしたお金を回収できるかどうかは、むずかしい。映画祭の理事長が顔を真っ赤にして「あなたに、『ドキュメンタリーを観る会』はできても、配給会社は無理です。家がつぶれる。一家が離散するからやめなさい」と助言したというのも、あながちオーバーな話ではないのだ。

情熱的なフラメンコとともにあるロマのドキュメンタリーを3本、時間をおいて配給した。1本目ではパンドラと共同で、この時、配給ビジネスの基本を中野理恵さんから学んだ。2本目でアップリンクと手をつなぎ、3本目で赤字を出し、さすがに現実の厳しさを痛感したものの、さらに2019年「福島は語る」(監督:土井敏邦、きろくびとと共同配給)2020年には障害のある子どもの放課後活動を紹介した「ゆうやけ子どもクラブ!」(監督:井手洋子、井手商店映画部と共同配給)を手がける。

前年ご自身のお母さんを看取り、初めてのお盆を迎え、あわただしい日々が過ぎた2020年の夏。悠史さんは32歳となり、地域の福祉園に元気に通っている。将来、遠い施設に入ることなく住み慣れた町で暮らし続けられるよう、少しずつ自立への道を探っている。

飯田さんは、まずは、今年の3月コロナ渦での上映で思うように動員出来なかった「福島は語る」<完全版>の2021年3月上映を目指してきろくびとの中山さんと全力で進む。

ひまわりのような笑顔の中にある意思は、とても力強い。

(取材・文:宗像陽子 写真:金田邦男)