江戸から続く糸あやつり人形の世界を

未来につなげる

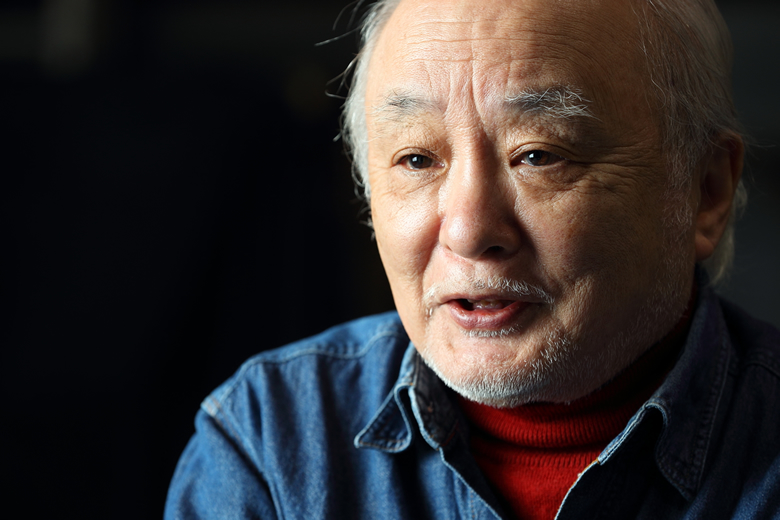

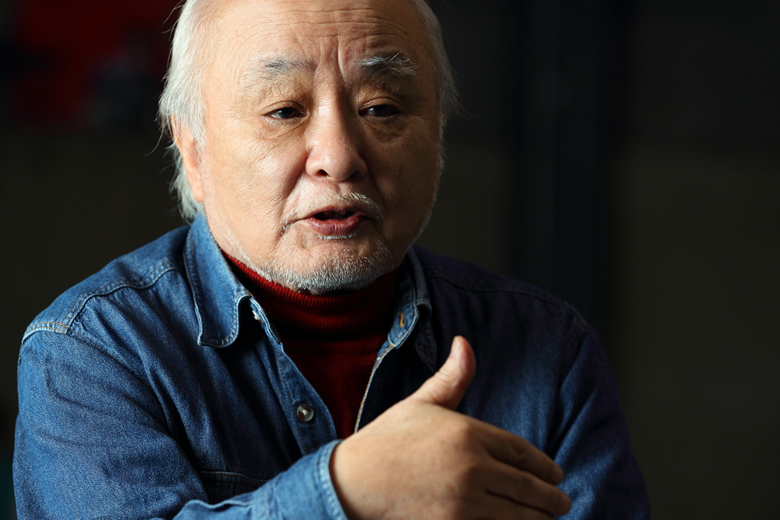

江戸時代に始まる江戸糸あやつり人形という芸能がある。十二代目結城孫三郎さんは、70年以上の長きにわたり人形を操り、「結城孫三郎」の名を継ぎ、2021年6月、次世代へ引き継ごうとしている。あやつり人形との長い付き合いのお話を伺った。

江戸糸あやつり人形結城座座長。人形遣い。11歳より武智鉄二主宰武智歌舞伎に入門。1972年写し絵家元三代目両川船遊を襲名。1993年十二代目結城孫三郎を襲名。古典的な糸あやつり人形芝居とともに、新作や海外とのコラボレーションにも積極的に取り組み、古典の伝承と若手の育成にも力を注ぐ。

公演中止が相次いだ2020年

2020年未曾有の災害、新型コロナウイルスが世界を襲った。観光、飲食をはじめ、多かれ少なかれすべての産業が影響を受けた。2020年12月現在、その戦いは終わりが見えない。エンターテインメント業界も大きな痛手を被った。

興行の中止が相次ぐ中、2020年11月目白で十二代目結城孫三郎率いる江戸糸あやつり人形「結城座」による「明日またタクボク~雲と劇場~」が、観客数を制限し、上演されていた。

個性豊かな顔のあやつり人形たちは、まるで生命を得たように自在に動き回り、歌い、飛び跳ね、踊っていた。セリフを言いつつ手元の板から何本もの糸をつるし、指でひっかけ手繰り寄せ、人形を操っているのが「結城座」の面々である。

棒を人形につけて下から操るパペットと違い、人が人形の頭上で操る糸あやつり人形は、人形の行動範囲が広い。観客は次第に操っている人の姿も気にならなくなり、人形たちの世界に引き込まれていく。

コロナ禍で、決して多いとは言えない観客数だったが、どの顔も人形の動きにくぎ付けとなり、大いに笑い、うなずき、拍手をしていた。

座長の結城さんは、コロナで予定していた演目の上演のキャンセルが相次ぎ、一旦は年内の興行はすべて中止にするしかないかと考えたものの、劇団員たちの士気は落ちる一方だった。

「芝居をやらないと、僕らの存在価値はなくなっちゃうんです。僕の親父なんかは、戦争中でもやっている。空襲があると、舞台を一時止めて防空壕に逃げて、解除になったら続きをやるという話をきいていました。芝居をやらない。空白を作ることは、精神的に自分たちも耐えられないだろうなと思いました」

当初、この時期には違う演目をやる予定だったが、様々な条件が重なり上演は不可能となった。しかし出し物も会場もできるものをできるところでできる人間でやろうと立ち上がり、違う作品で5日間の興行を終えた。スケジュールの厳しい中、いつ緊急事態宣言がでるかわからない綱渡りの状態ではあったが千穐楽を迎えることができた。「やってよかった」。そう思う。

結城座のホームページによれば、江戸糸あやつり人形の成り立ちは1635年までさかのぼる。説教浄瑠璃を語る一座として、江戸で旗揚げ。現在歌舞伎でよくかかる「伽羅先代萩」は結城座のために書かれたものであったという。明治以降、古典ばかりでなく、あらゆるジャンルの演劇を取り入れながら活動を継続し、現在国の記録選択無形民俗文化財および東京都の無形文化財に指定されている。

ガラスに絵を描き、投射する「江戸写し絵」の技法を用いながら、舞台背景の美しさを出すのも特徴的だ。

物心ついたときから、人形遣い

現在77歳の結城さんの人形遣いデビューは、4歳であった。舞台に立ったのが4歳ということは、それ以前から人形を遣えたということになる。

「人形遣いの家は、おもちゃを買ってもらえないんですよ」と結城さん。おもちゃの代わりに渡されるのは糸のついた人形だ。人形遣いの稽古があるわけでもない、厳しい修行があるわけでもない。ただ大人があやつるのと全く同じ仕掛けになっている小型の人形を渡される。その人形で、子どもはチャンバラごっこをしたりかくれんぼをしたりしながら、どの糸を動かせば、どこがどういう動きをするのかを自然に覚え、人形を操れるようになっていくそうだ。

結城さんは、子どものころはもっぱら鞍馬天狗ごっこで腕をみがいた。大人はさりげなく人形に棒を添えて刀をつけてくれたり、鞍馬天狗の芝居に連れていってくれたりするから、いつの間にか人形遣いのベースが体に染みついていく。

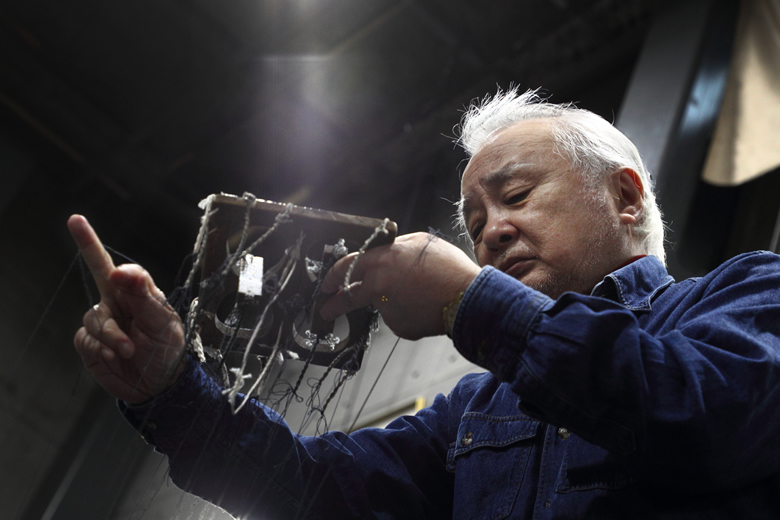

糸あやつり人形は、手に持つ板につけられた糸が20本近く人形につながっている。多い人形になると糸が50本もついているものもあるという。基本的なものがどこについているのかは、幼児のころからすでに知っているということになる。

結城さんは、子どものころは喜んで人形を遣っていたものの、その後ずっと迷うことなく人形遣いの道を進んできたわけでもない。

生まれたときから路線が決められて、それに沿って走らなければならないことに対する疑問、焦り、戸惑い。10代のころは若さゆえ、20代になってからは、人生をより深く考えるがゆえに悩んだ。

腹をくくったのは30過ぎだ。

「それまでは、『自動的に与えられた道』に反発し、覚悟が決まらず舞台に立つことすら苦しいと感じることもありました。しかし30歳を過ぎたころ、これからは『自分が選んだ道だと思おう』と。それで、本気になった。前に進むことができるようになりました」と語る。

小さいころから日本舞踊を習い、能狂言や歌舞伎の舞台を見ながら培ってきた土台はある。小学生の時から、名優に交じって武智鉄二歌舞伎塾に在籍し、理論も習っている。それらが、覚悟を決めたことであふれ出るように活きてきた。

古典から新作まで。幅広くどん欲に

昭和の終わりから平成にかけて、結城さんはどん欲に仕事に取り組んだ。取り組んだのは結城座で受け継がれてきた古典だけではない。新たな作品に取り組み、海外の作品に挑み、海外公演を行い、活動範囲の幅を広げた。

新作は、その都度、これぞと思う新しいデザイナーや演出家とタッグを組み作品を作っていく。今までに宇野亜喜良氏、林静一氏、山口小夜子氏など個性的な世界観をしっかりと持った人たちにデザインを依頼してきた。「その都度人形も新たに作るし、まったく違う人形ができるので、他の作品とコラボができるわけでもない。人形がどんどんたまっちゃうけれど、『今こそ、この作品が必要だ』と思うことがたくさんあるのでね」と笑う。

なぜ古典のレパートリーを持ちつつ、新作に挑むのだろうか。

「古典というけれど初演のときは新作だったわけです。結城座は、一番最初は説教浄瑠璃でした。それが、関西で義太夫節というすごくいいのがあるらしいと聞いて、義太夫節に乗り換えたんです。大変な大転換をしているんですよ」

日本の糸あやつり人形というベースは変わらない。使い方は全く変えていない。そのベースの上に立てば、新作も、シェイクスピアでもジャン・ジュネでもなんでもできるのだという。

「令和の時代に、何十年何百年とたっても残る作品を作っておかなければと感じています」と力強く語る。その時代でなければできないようなものを作りたい。時代が評価すれば作品は残り、古典となっていくだろう。結城さんはそう感じている。

人形に同化。糸を見ずに操っていく

少しうつむき加減に、20本から多い時には50本もの糸を操り、動き回り、声を出すのは、どれほど難しいことなのだろうか。結城さんによれば「糸は一切見ない」という。「自分がその役になりきって、感情移入をしている。糸を見るということは感情移入が途切れるということですから、それはしたくない。自分が思った通りに手が動き、自分が思った糸を持っている。それで芝居をやっています」

人形の手を袖から出す。袖に手を入れる。たもとを返す。さまざまな動作を指先の感覚だけを頼りに糸をもち、ひっかけ、糸を見ずに自由に操っていく。糸を意識せずに遣えるようになるまでは、20年、30年とかかることだという。

ところが長年の酷使のせいだろうか、結城さんの首の頸椎が悪化し、2015年に手術をした。その後、手の感覚が思うように戻らないという。日常生活に困らない程度の感覚は十分に戻っており、医者にも手術は成功したと言われている。芝居を観た観客にも気づかれない程度のことなのだが、ほんの少しの微妙な感覚、ひっかけたときの感じがわからず、苦しんでいる。

「お客様がいいと言っても、本来自分がこうしたいと思うところまではいかなくて」。究極の芸に達している人のみが知る苦しみだ。

守りに入るつもりはない

2021年6月には、息子さんである数馬さんが結城孫三郎の名を継ぐ。とはいえ、結城さんも隠居をするつもりはない。

2020年9月からは、コンテンポラリー、能、あやつり人形の3つの分野で、プロあるいはプロを目指している人のための講座で教え、学び合っている。同一のテーマを違う分野の人がどう料理するか。今までにない表現方法があるのではないかと模索する刺激の場だ。

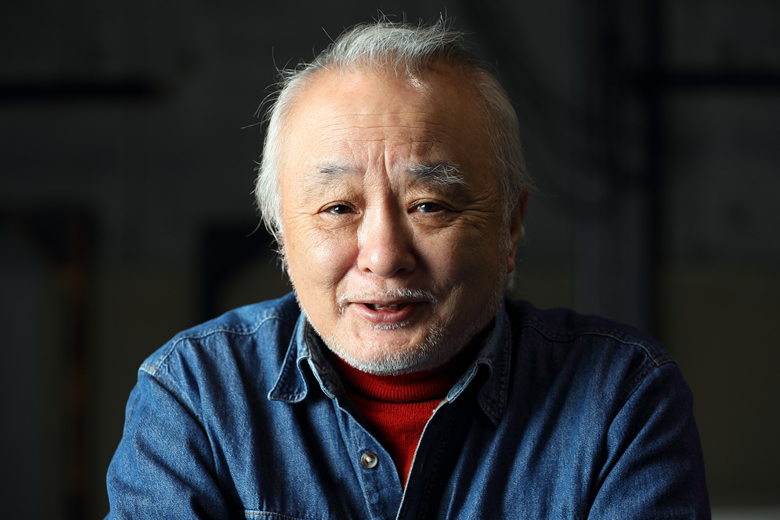

「全く新しい可能性の演劇が見つかるかもしれない。『今やっていることとは違う何かがあるはずだ』と考える人が集まって、共同でものを作ろうとしているんです」。どんな化学反応が生まれるかワクワクすると熱く語る結城さんは、まるで青年のよう。

「古典ばかりやって、守りに入ったらどうしようもない。新しいものが成功するかどうかわからない。でも怖がらないこと。それをうちの劇団の子たちにも言っていきたいんです」

自分の体と相談しつつ、新たな道を探り、たゆまず前に進む。

人形との関係は、「しがらみかな」

70年以上の長きにわたり人形を操ってきた結城さんにとって、人形はどういう存在なのだろうか。少し考えて、ポーンと突き放すように「しがらみかな」と結城さん。

「好むと好まざるとに関わらず、ついてくるものだからね。僕が『どうしてもこれを』と引き寄せたものではないし、人形に引き寄せられたものでもない。いつのまにかできちゃったしがらみなんですよ。どこまで付き合うのかな。あとはもう時間もないのでね」

穏やかに、落ち着いた口調で話し終えた。

(取材・文:宗像陽子 写真:金田邦男)