趣味を超え、書家を目指す。

より大きく、より深い世界へ

高木祥雲さんは、夫をサポートしつつお子さんを二人育てた、ごく普通の専業主婦だった。幼い頃から親しんだ書道。趣味のひとつであったこの世界から“専門家”へと人生の舞台を変えたきっかけ、そして書家になって見えたものとは、どんなものだったのだろうか。

何時間でも書いていられた、大好きな習字

その場の空気がピーンと張り詰めた。

お弟子さんが集まる中、祥雲さんに書を披露してもらったときのことだ。それまで和やかだった教室の雰囲気が、にわかに変わった。

ゆったりと硯で墨をすり、集中力を高める。これから書く字を何度も頭の中でイメージしながら。筆に墨を含ませ、水気をとり、そしてまた含ませる。

「スーッ」と息を吐いてから一気に、筆に気を乗せる。

「スーッ、スッ」と、筆の走りを音にするような息づかい。緩急織り交ぜたリズムで一気に書き上げる。

雅号を入れ、最後に、必ずその位置に在るべきなのだろうという場所へ落款を入れる。作品が出来上がる最後の一瞬まで妥協を許さない気合に、圧倒される。

振り返って「どうかしら」と、にっこり。

空気がほどけ、教室のなごやかな雰囲気が戻った。

幼少期は病弱だったという祥雲さん。書道は8歳から高校2年まで習っていた。何時間書いていても平気なほど習字が好きだった。その後しばらくしてまた書道に出会うのは、結婚後のこと。義父・秀明さん(雅号:開雲。以下開雲さん)が書道に造詣が深かったからだ。

開雲さんが書道教室を開いたことをきっかけに、祥雲さんは同じ東洋書道芸術協会(以下東洋書芸会)の通信教育でペン習字を始め、その後、開雲さんのもとで習字を指導してもらうようになる。

「最初は、いいお嫁さんでいたいなという気持ちの方が強かったかもしれないですね」と、祥雲さん。師匠となった開雲さんは常に熱心に教えてくれた。祥雲さんもその思いに応えたいと習字に取り組んでいく。子育てで忙しい中、所沢から六本木まで月に3回の稽古に通い続けた。

「夫の仕事の都合でアメリカに住んでいた時も、先生はボストンバッグに長い半紙を入れて持ってきてくれました。こちらから習作を送ればすぐに朱をつけて送り返してくれる。そんな思いに応えなければと、私も一生懸命になりました」

無限の可能性を秘めた「破体」との出会い

開雲さんの指導は懇切丁寧。妥協は許さず、厳しかった。だが祥雲さんにとって習字は、まだ趣味の一環に過ぎなかった。上手に書けて喜んだり、欠点を指摘されてしょげたりしつつも楽しく通っていた祥雲さんが、本格的に書家を目指そうと考えたきっかけは何だったのだろうか。

ひとつは「破体」との出会いだ。

祥雲さんが開雲さんのもとで出会ったのは、破体という書のスタイルだった。言うまでもなく、日本語の文字は漢字と仮名でできており、その書体には一般的によく知られる楷書や行書のほかに、金文・隷書などがある。通常、一枚の紙に書かれるのは楷書なら楷書、草書なら草書と、一種類の書体で統一されている。

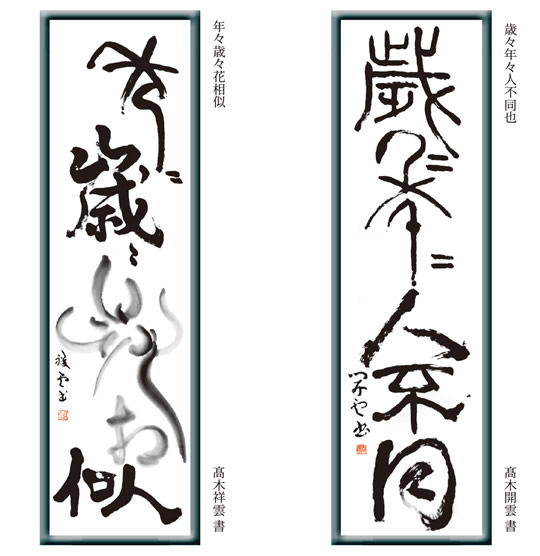

破体は、故・松本筑峯氏が昭和25年に創始した。一枚の紙の中に異なった書体と墨の濃淡を組み合わせて、伝えたい世界を表現する。破体で書かれた世界は、「字」というよりも、奥行きのある「絵」を見るようだ。祥雲さんは、開雲さんの導きによりその世界に足を踏み入れ、力強い線や柔らかなタッチでその時の心を表現する破体という芸術に、心を奪われた。

もうひとつは、祥雲さんの背中を押してくれた恩師の言葉だった。

あるとき、子どもが通う小学校のPTAの企画に高校時代の恩師が来て講演をする機会があった。そのときに恩師はこう語りかけた。

「あなた方は将来、どんな仕事や生きがいを持つのですか。今は子育てでお忙しいでしょうが、滑走する前の助走の時期だと考えて今から準備をしておきなさい」

思いもかけなかったその言葉は、祥雲さんの心に刻まれた。

「将来の仕事? 生きがい? なんだろう……」

恩師の言葉が次第に胸の中でふくらんでくるにつれ、「書の道を極めてみたい」という気持ちが徐々に固まっていったという。この事をきっかけとして、書家として必要な師範の資格を7年かけて取り、さらに楷書をはじめすべての書体についての勉強をし直し、書道の奥深さにますます魅入られていくこととなる。

「歳々年々人同じからずや」

2005年、開雲さんが亡くなる少し前のこと。筆を持つのもままならない身でありながら祥雲さんの目の前で書いてくれたのが、唐詩の一節だった。

「歳々年々人不同也(歳々年々人同じからずや)」

「この作品は、家族がそばにおらず、私一人だけが居たときに書いてくれました。すでに病床にありましたが、ケアをし、ケアされる『家族』という関係だけではなく、自分に対しては書の師匠として貫いてくれたのだと思うと、胸に迫る想いがありました」

祥雲さんは「歳々年々人同じからずや」の対となる漢詩を書くことを自らの宿題として修練に励んだ。しかし、開雲さんの強い字に並べても遜色のない字は、なかなか書く事はできなかった。

どうしたら充実した線を書けるのか、どう書いたらオリジナリティあふれる自分の線になるのか、試行錯誤を続ける日々が続いた。開雲さんはすでに亡く、字を書いても朱を入れて戻ってくることはもうない。そこで東洋書芸会の中心である松本会に属し、松本筑峯会長から漢字を、会長亡き後は子游会長から仮名の指導を受けた。やがて仮名については、散らし・バランス・線質などについて新たな境地を得ることができた。

2013年秋、その子游会長から思いがけず、「私の存命中に、開雲先生の作品と併せて個展を開いて見せてくださいね」との申し出があり、個展開催を決意。

2014年、祥雲さん初の個展が開催される3ヵ月前。「対の漢詩」の軸はようやく新しい形となって完成する。

「年々歳々花相似(年々歳々花相似たり)」

花は毎年同じように美しく咲くが、

今年一緒に花を愛でた人と来年同じように一緒に見ることはできない……。

9年かかった開雲さんへの想いは、新宿・ヒルトン東京で行われた個展で多くの人たちの目に触れることとなった。

続く2015年には、世田谷区成城にて「高木祥雲教室展」を開催する。祥雲さんの書家としての道は確かなものとなった。現在では松本会の河野重陽先生の指導を受けながら、一日たりとも筆を置くことなく実践に励む毎日だ。

墨縁は広がり、構想はふくらむ

東洋書芸会は、「破体」を海外にも広げるために諸外国の作家展に出品をしている。祥雲さんも中国、韓国、アメリカにおける作家展に出品。また日本語を学ぶ学生や市民に書道を教える活動には2009年より毎年参加し、ポーランドで学生や市民に書道を教えてきた。

日本人は書道を教わるとなると、どうしても構えてしまうところがあるが、外国人は姿勢や書き方を教えてあげれば、絵を描くように純粋に楽しんでしまうという。

「書は、楽しいもの」。祥雲さんにとって、海外の学生に教えることは、そんな初心を思い出させてくれる機会でもあり、破体の根本がなんたるかを教えられる機会でもあるのかもしれない。

もうひとつ、祥雲さんの活動の広がりに「個展の演出」がある。個展の開催でより多くの人に破体書を見てもらえるという手応えを感じた祥雲さんは、今後、より進化した個展の演出を考えている。

「高木祥雲教室展」では、会場で実姉にピアノを演奏してもらうという演出にチャレンジ。会場全体がとても和やかで家庭的な雰囲気になったことは祥雲さんにとって新しい発見だった。「書と音楽のコラボレーションをもっと発展させたい」。次の個展開催では、演奏をしている横で揮毫したいと夢が膨らむ。

しかし、たやすいことではない。人前で書くという精神力や、曲の雰囲気に合わせてそのときの精神状態をうまくもっていくことなどを考えれば、まだまだ到達できる域ではないと祥雲さんは感じている。けれども、いつか実現させたい。新しいチャレンジをするたびに新たな構想が生まれ、次の道が見えてくることが今はとても楽しいという。

「何かやるたびに、次の道が広がるんです」と祥雲さんの瞳は輝く。

「自分は、人を押しのけてまで、何が何でもやり抜きたいと思うような強いタイプではないのです。ですから、人との出会いがなければここまで来ることはできなかったでしょう」と祥雲さんは控えめに語る。

開雲さん、松本筑峯氏、子游会長、烏城現会長はじめ松本会の河野重陽先生、先輩の先生の指導や励まし、お弟子さんとの出会い、兄弟姉妹・家族の支え……。書を通じて広がる縁、「墨縁」が自分をここまで導いてくれたと祥雲さんは言う。

だが、祥雲さん自身の意志の強さや求道精神がなければこの道は続かなかったことは言うまでもない。祥雲さんの書家としての軸は、「書」が好きであることの他に、純粋な心根や一途さ、完璧を求める姿勢、妥協を許さない職人魂にあったように思えるのだ。

教室では時折、お弟子さんたちの手をとって、一緒に筆を動かす。

「緩急の調子がわかるようになれば、筆が喜んで紙の上を走るんですよ。この塩梅を感じ取ってもらえたら、あとは筆が勝手に」

祥雲さんに手をとってもらってリズミカルに筆を動かせば「あ、こういうことか」とお弟子さんたちの顔もパッと明るくなる。

無限に広がる創作の楽しさ。また厳しさや批判を乗り越えて到達したときの無心の境地。美しいものへの憧れに心が躍り奮い立つ気持ち。そこに年齢や国籍の差はない。墨縁を通じて出会いを広げ、破体を広める祥雲さんから学べることは、とても多い。

(取材・文:宗像陽子 撮影:金田邦男 協力:株式会社 高絹 松本高絹)

東洋書道芸術学会

http://toyo-shodo.jp/index.html

松本書道会