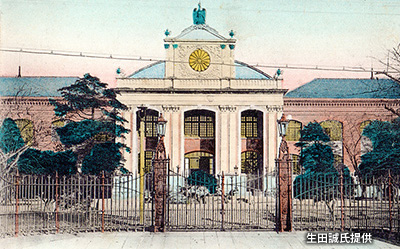

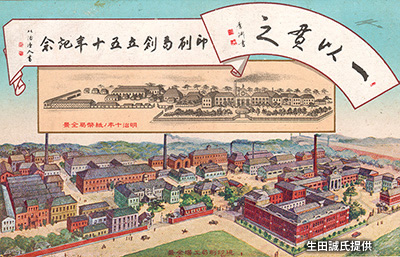

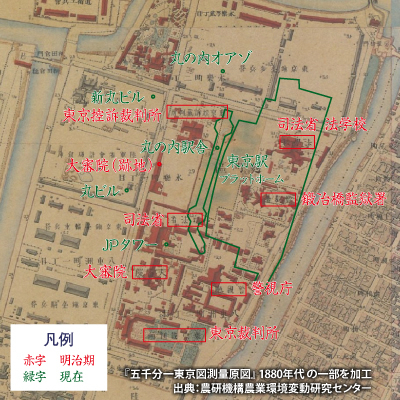

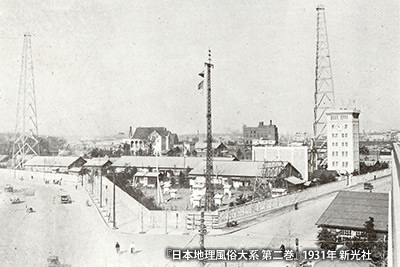

「大蔵省」(現「財務省」)は1869(明治2)年、「馬場先門」の北側に創設され、1871(明治4)年、大手町の「姫路藩酒井家上屋敷」跡に移転してきた。写真は明治中期の「大蔵省」の庁舎と正門で、敷地の西側、現在の「内堀通り」側にあった。

MAP __【画像は明治中期】

大手町の「大蔵省」一帯は、1923(大正12)年の「関東大震災」(以下震災)で跡形もなく焼失した。その後、大手町での仮庁舎の時代を経て、1934(昭和9)年から霞が関で現庁舎の建設が始まり、戦時中の1943(昭和18)年に完成、移転した。大手町の「大蔵省」の跡地は、戦後「三井物産ビル」「三井生命大手町ビル」などになった。この街区では、2016(平成28)年より大型再開発プロジェクトが行われ、2020(令和2)年に「Otemachi One」が開業、「内堀通り」沿いは緑地空間「Otemachi One Garden」となった。「三井物産ビル」時代にカルガモの飛来、孵化、「皇居」のお堀への引っ越しで有名になった「プラザ池(カルガモ池)」の後継となる「ウォーターガーデン」も整備されている。