登記を信頼して不動産を購入した者の保護~民法94条2項類推適用~

不動産登記については、これまで2015年2月号不動産売買と登記や2016年1月号「中間省略登記」と「新・中間省略登記」、2016年9月号不動産が二重に売買されたときなどでとりあげてきました。今回は登記を信頼して不動産を購入した者の保護について、最高裁判所の判例に触れつつ説明します。

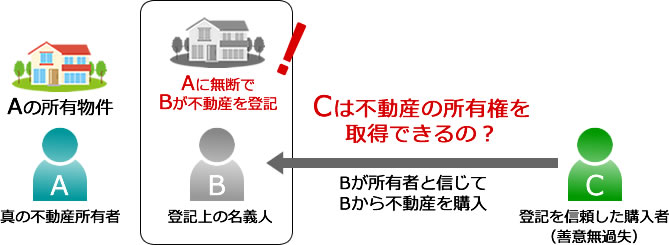

設例

下記の図のように、Aが真の所有者であるにもかかわらず、何らかの事情でBを所有者とする登記がなされている状況の下で、Bが所有者であると信じて不動産を購入したCはその不動産の所有権を取得できるでしょうか。

回答

Cは所有権を取得できないのが原則

相手方が権利者でないにもかかわらず権利者であるかのような外観を信頼して取引をした者に権利の取得を認める効力のことを公信力といいます。例えば、動産を占有している相手方を所有者だと過失なく信じてその動産を購入した場合、たとえその相手方が所有者でなかったとしても、購入者はその動産の所有権を取得することができます(民法192条の即時取得)。これは、動産の占有に公信力が認められているからです。不動産登記に公信力を認めている国もありますが、日本では不動産登記に公信力は与えられていません。

したがって、登記を信頼して名義人から不動産を購入しても、何らかの理由でその登記が無効である場合には、不動産の所有権を取得することができないのが原則です。

ここがポイント

民法94条2項の類推適用

しかし、B名義の登記の作出について、真の所有者であるAが何らかの形でかかわっているのであれば、真の権利者の保護よりも取引の安全を重視してCを保護すべきである、との考えも充分成り立ちえます。

通謀虚偽表示について規定している民法94条は、

①相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

②前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

としています(「善意」とは虚偽であることを知らないという意味です)。

設例において、AB間に所有権を移転させる虚偽の意思表示があるのであれば、民法94条2項が適用されることとなります。例えば、Aが所有している不動産をBに売り渡す意思がないにもかかわらず、虚偽の売買契約書をAB間で取り交わしており、CがAB間の売買を信じてその不動産を購入したのであれば、AはBへの所有権移転が無効であることをCに主張することができません。その結果、Cはその不動産の所有権を取得することになります。

そのような虚偽の意思表示がなく民法94条2項を直接適用することができなかったとしても、AがB名義の登記作出に関わっていたような場合には、民法94条2項を類推適用してCを保護するという理論が判例により積み重ねられてきました。以下では、民法94条2項を類推適用した最高裁の判例を類型ごとに説明します。

ケーススタディー

Aが自らB名義の登記を積極的に作り出した場合

最高裁昭和29年8月20日判決は、第三者から土地を買ったAがBの登記名義にしておいたところ、その後それを知ったBがその土地を善意(Aが真の所有者であることを知らない)のCに売却した場合には、民法94条2項を類推適用してCはAに対して土地所有権を主張できるとしています。

また、最高裁昭和41年3月18日判決は、自ら建物を新築したAがB名義で建物保存登記をしたところ、それを知ったBが勝手にBを所有者であると信じたCに売却した場合についても民法94条2項を類推適用しています。

これらの類推適用は、Aが自ら虚偽の外観を作り出し、Bもそれを利用している点が、相手方と通じて虚偽の意思表示をする場合と類似していると判断されたことによるものです。

他人が作出したB名義の登記をAが了承、放置していた場合

その後、判例は、権利者自身が虚偽の外観を作り出したのではなく、他人が権利証や印鑑などを勝手に利用して登記名義を移転したような場合であっても、権利者が後から虚偽の登記を承認したときは民法94条2項を類推適用するようになりました。

最高裁昭和45年9月22日判決は、Aが所有するA名義の不動産について、BがAの実印等を持ち出して勝手に登記をB名義に移転し、後日それを知ったAが、Bへの移転登記を4年余りにわたって放置した上、Aの債務を担保するためにB名義のままその不動産に抵当権を設定した場合に、B名義の登記についてAの承認があったとして民法94条2項を類推適用しています。

Aが第1の虚偽の外観作出について承認したものの、Bの背信行為により承認の範囲を超える第2の虚偽の外観が作出された場合

最高裁昭和43年10月17日判決は、Bの経済的信用を外観上増大させる目的でA所有の不動産をBに売却する予約契約を仮装し、AがBへの所有権移転のために仮登記をしたところ(第1の外観)、Bが勝手に本登記(第2の外観)の手続をして、善意無過失(Aが真の所有者であることを知らず、知らないことについて過失がない)のCに売却した事案について、民法94条2項、同法110条の法意に照らし、外観尊重及び取引保護の要請から、AはCに自己の所有権を主張することができないとしています。民法110条は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由がある場合は、本人が責任を負う旨を定めていますが、Aが作出した仮登記という外観を超えてBが本登記という外観を作出している点が同条と類似していることより、民法94条2項とともに法的根拠となる条文として示されています。

Aが虚偽の外観の作出または承認をしていた事実が全く認められない場合

最高裁平成18年2月23日判決の事案と判断内容は、次のようなものです。

不動産の所有者Aは、Bに登記名義を移転する意図は全くありませんでしたが、様々な理由でBから請われて、登記済証、印鑑登録証明書をBに交付し、Bの用意した書類に実印を押印するなどし、Bはこれらを利用して、不動産について勝手にB名義の所有権移転登記をし、この登記を信頼したCに不動産を売却しました。

かかる事案について、最高裁は民法94条2項及び同法110条を類推適用し、Cが善意無過失(Aが真の所有者であることを知らず、知らないことについて過失がない)の場合にはAはCの所有権取得を否定できないとしました。

この事件では、Aは虚偽の外観(B名義の登記)を自ら作出したわけではなく、Aが作り出した虚偽の外観を承認したわけでもありません。また、Aが関与して作出された第1の外観をもとに第2の外観が作出されたものでもありません。

しかし、Aは、安易に重要な書類を渡すなどして虚偽の外観(B名義の登記)が作り出される原因を与えています。また、Aには、Bが用意した書面の内容もよく確認せずに実印を押印したなどの帰責性も認められます。判決では、虚偽の外観作出についてのAの帰責性は、「余りにも不注意な行為によるもの」で「自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながら敢えて放置した場合と同視しうるほど重いものというべきである」などと指摘されています。

まとめ

このように判例は、民法94条2項及び同法110条を類推適用することにより、登記を信頼して不動産を購入した者の保護の範囲を広げてきました。ただし、やみくもに取引の安全を重視するようになったというものでもなく、Aの外観作出についての帰責性を丁寧に検討することにより、真の所有者を保護するか取引の安全を保護するかを判断しているように思われます。

最高裁平成15年6月13日判決は、地目変更等のためと偽って不動産所有者Aから交付を受けた白紙委任状、登記済証、印鑑登録証明書等をBが利用して不実の所有権移転登記がなされた場合について、Aは善意無過失のCに対し不動産の所有権が移転していないことを対抗できるとしています。この判決では、

・Aは不動産取引経験に乏しかったこと

・Bは不動産販売業者であり、Aに対し、決済日に予定している所有権移転登記に間に合わせるために地目変更等の事前準備が必要である等の言葉巧みな申し入れをしており、Aがこれを信じてしまったこと

・Aは登記済証を交付したことに不安を感じ、Bに問い合わせをしていたが、Bはこれに対し言葉巧みな説明をして言い逃れをしていたこと

・Bは登記済証などの書類を受け取った後、ごく短期間のうちにB名義に所有権を移転し、Cに売却してしまったこと

などの種々の事情を考慮し、Aにおいて虚偽の外観(B名義の登記)の作出を防止するのは困難な状況であったと認定した上で結論を出しています。