「不動産価格・査定・鑑定評価等」について、不動産評価の仕組みを解説した不動産鑑定士のアドバイスです。

地代の評価【土地を借りて、その上の建物を第三者に貸している場合】その4

地代の継続賃料 4つの試算賃料の結果

借地面積:100㎡

建物延床面積:400㎡

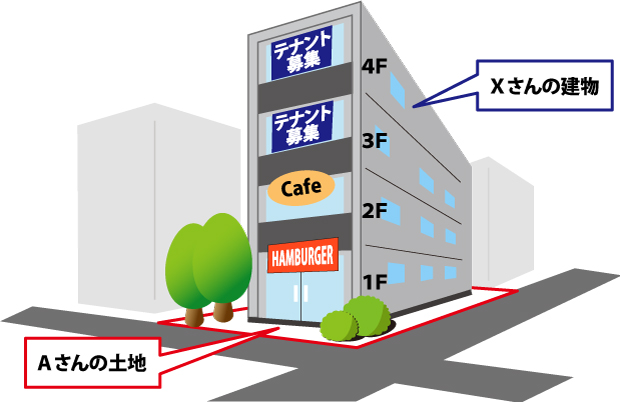

環境:最寄駅から続くアーケード商店街内に、4階建程度の小規模な飲食店舗ビルが建ち並ぶ商業地域

借地している土地の条件:間口6m、奥行約16mの長方形地

現在の地代の額(平成20年に改定)

月額 260,000円

新規に借りるとした場合の地代の額(新規賃料)

月額 150,000円

(ⅰ)差額配分法 205,000円(月額)

(ⅱ)賃貸事例比較法 試算せず

(ⅲ)利回り法 212,500円(月額)

(ⅳ)スライド法 247,400円(月額)

でした。

いずれも、現在実際に支払っている賃料260,000円よりも低く算出されました。

新規の地代の方がずっと安いので、「そんな借地はやめて、他の地主さんから借りたらいいじゃないか。」と思うかもしれませんが、そう単純にはいきません。もちろん、立地条件等で今までと同条件での借地の提供があるかという問題もありますが、土地を見つけることができたとしても、契約上、借地を地主に返還する場合には現在の建物を取り壊して更地にして返還することになるため、建物の取り壊し費用が必要になりますし、仮に新しく借りることができる土地が見つかったとしても今までと同じ使い方をするのであれば、新たに建物を建てるための建築費や、不動産取得税等が必要になります。新築だと固定資産税が今までより高くなる場合もありますし、また新たに権利金や礼金等の戻ってこない一時金を支払う必要が生じる場合もあります。今の建物が充分使えるような場合には、新規の賃料より高くても、このまま借り続けるほうが、賃借人にとって経済合理性にかなっている場合もあります。しかし、商業地で通常の経営努力を行っていても、時代の変遷によって「景気」や「世の中の人々のお金の使い方」等の影響を受けてその土地の「商業地としての価値」自体が下がってしまっているような場合に、同じ高い地代の額を払い続けるということは、借地人は収益の低下という形で不利益を受け、土地を持っている地主は不利益を全く被らないというのは、公平性に欠けるのではないでしょうか。

貸主側としても、賃借人が「採算が合わないからもう土地を借りるのはやめる」と出て行ってしまうと、同じ賃料では次の賃借人は決まらない(新規賃料の水準は今より低い)わけですから、今の賃料よりも多少下げることに同意しても、まだ損はしていないのです(むしろまだ得をしているとも言える)。

建物所有を目的とする土地賃貸借契約は、法律によって長期間継続することになりますので、 本来ならばもめずに関係が継続することがベストです。

さて、継続賃料の額を決定するために、差額配分法、利回り法、スライド法についてそれぞれの特徴を再検討してみます。

差額配分法による試算賃料を再検討してみる

差額配分法は、正常実質賃料に相当する額(つまり、新規に借りる、貸す、場合の賃料の額)と、実際の実質賃料との間に生じている差額を賃貸人と賃借人に適正に配分する方法です。

この案件では、契約の経緯や、現在の賃料の額に合意した時の経緯、その合意した時からの地価の変遷と地代の変遷や、その要因を検討した結果、差額の発生原因は賃貸人・賃借人のどちらにもないと言えるので、両者がそれぞれ同じ割合で歩み寄るのが妥当と判断しました。

土地の賃貸人は、土地を所有することによって、その土地が持つポテンシャルに応じた賃料を得ることができるという賃料徴収権のみを持っています。土地に対して実際に自己資本を投じて土地の活用を行うのは借地人です。したがって、その土地の借地人となる人が通常考えられる利用方法によって得られる収益のうち、土地の位置、形状など土地に起因する部分、契約内容に応じて通常考え得る利用方法から得られる部分は、土地賃貸人に、賃料として支払われるべきですが、借地人が通常以上の能力によって土地を利用した結果得られる通常の収益以上の部分については、借地人の努力によるものですので、土地に資本を投じている借地人がそのまま得るべきものです。借地人が、万人が考え得る一般的な利用方法を用いないことによって事業収益が小さくなっている場合には、それにより収益が小さくなっている部分まで賃貸人に負担させることは妥当ではないと言えます(この場合には地代減額の請求原因とはなりません)。しかし、借地人が、万人が考え得る一般的な利用方法を用いてもなお地代の額が事業採算に合わないような場合には、支払われている地代に、本来は土地賃貸人に帰属しない部分が配分されていると言えます(この場合は、地代減額の請求原因となります)。

利回り法による試算賃料を再検討してみる

利回り法は、基礎価格(土地価格)と賃料が、いわゆる元本と果実として一定の相関関係が認められることに着目した手法です。現在の賃料の額で合意した時点の元本に対する果実の割合(利回り)に、「賃貸借当事者が合意した」ことを尊重して、合意した時点から価格時点までの間の元本価値の変化の割合が果実にも反映されるとして試算されます。しかし、不動産の価格は売買時点という瞬間的時点に成立するため、時々刻々と変化するのに対して、不動産の賃料は、一定期間継続する関係を前提として成立しますので、一定期間は変化しません。このことから、価格の変動よりも賃料額の変動は小さいのが一般的(賃料の粘着性、賃料の遅行性と言われます)です。一定期間が経過してふと気がつくと、地価は大きく変動しているにも関わらず、地代は大きな変動がないままになっているということがありうるのです。そこで、現在の賃料の額に賃貸借当事者が合意した時点の純賃料の額が、当時の土地価格に対して何%であったか(純賃料の割合)を計算し、その当時の金融機関の貸出金利や、債券の利回り、新規賃料や継続賃料の利回りも参考にした上で、その純賃料の割合が妥当であると認められる場合には、得られた利回り法による試算賃料は重視しうる試算結果と言えます。

しかし、合意した時点から相当長期間経過しているような場合には、そもそも過去の土地の価格が正しく求められないこともありますし、合意した時点や価格時点において地価が大きく上昇している、あるいは大きく下落している局面では、過去の合意の利回りを基に採用して得られた利回り法の試算賃料は重視することができないこともあります。

今回の案件では得られた割合は妥当と言えます。

スライド法による試算賃料を再検討してみる

スライド法による賃料は、過去に合意した「純賃料」を尊重して、合意時点から現在までの経済情勢の変動を賃料に反映させる手法です。賃貸市場を取り巻く経済情勢の変化を表示する指数を用います。

今回の案件では、次の5つを挙げて検討しています。

a.消費者物価指数 総合〔○○市〕

b.消費者物価指数 持家の帰属家賃を除く家賃〔○○市〕

c.企業向けサービス価格指数 店舗賃貸〔△△圏〕

d.外食産業市場規模推移 飲食店〔全国、億円〕

e.第三次産業活動指数 飲食サービス業〔全国〕

継続賃料の評価で、よく用いられるのは、a.消費者物価指数です。これは、全国の世帯の消費生活に影響を及ぼす物価の変動を測定したもので、各種商品(財やサービス)価格の平均的変動率が示されています。家計の支出能力の変化を示す反面、供給者側の所得の維持を裏付けるデータです。次によく用いられているのは、〔消費者物価指数 家賃〕ではないでしょうか。

家賃には建物の価値が含まれているため、土地の賃料とは異なりますが、不動産の賃料の変動の傾向を把握するという意味では有意ですので用いられていることが多いです。ただし、〔消費者物価指数 家賃〕は、持家を借家とみなした場合支払われるであろう家賃(消費者物価指数では、「持家の帰属家賃」と表示されます)も含まれていますので、純粋に借家の家賃のみの変遷をみる場合には、〔消費者物価指数 持家の帰属家賃を除く家賃〕を採用する方がベターです。

どの指数を採用するか、何種類の指数を採用するかは、案件によって異なります。今回の案件では、c~eも採用しました。他にも、合意した時点と価格時点の固定資産税・都市計画税の額が解る場合には、その額や、収益物件の場合には、過去数年の売上高の比較や、純収益の額の比較をすることもあります。多くの指数は、一般的な経済変動や、賃料の支払い原資となる事業の趨勢を反映したものですので、客観的な変動率を示すことができますが、逆に契約内容やその経緯などの対象不動産の土地賃貸借契約の個別性は反映できないと言えます。個別性が反映される指数と言えば、地代に関しては、固定資産税・都市計画税の額くらいではないでしょうか。

今回の案件の土地は、飲食店向きの立地ですので、外食産業の動向を確認しました。個別性は希薄ですが、傾向として全国的に外食産業の企業規模は縮小傾向にあることは把握できました。

評価額を決定する

このように再検討した結果、最も契約当事者の事情を反映していると認められる、差額配分法による試算賃料に最もウエイトをおくべきと思われましたが、その一方で、当事者で合意した利回りを基に試算した賃料や、一般的経済情勢を考慮したスライド法によって得られた試算賃料では、減額割合がそこまで大きくないことも考慮して、差額配分法よりやや上の額で決定しました。

215,000円(月額 実質賃料)

現在の賃料から月額45,000円の減額です。

その他

コラムでは一例を挙げて説明しましたが、借地契約の内容や、契約期間、地代の変遷の状態に応じて評価の過程が異なります。

賃料の変更が一旦決まると、その額で数年間継続することが一般的ですので、賃料を改定する時は、その時の地価や経済の動向も把握して試算する必要があります。

また、継続賃料の評価の場合には、「前さばき」が非常に大切です。前さばきがいい加減だと、減額を希望して評価を依頼してみたけれど、出てきた結果は増額だった…というようなこともあり得ます〔2018年5月のコラム〕。契約や経緯に関する資料は、手書きのメモでも領収書でも、できるだけ保存しておくことが後々の検討に役立つことがありますので残しておいてください。地主の方は、固定資産税・都市計画税の税額が解るもの(納付書でも良い)は残しておくことをおすすめします。

我々不動産鑑定士は中立的な立場で賃貸人、賃借人双方が納得いく結論を出すことが求められます。土地賃貸借は、長い期間賃貸人と賃借人が契約関係を続けることが前提ですので、訴訟するためだけではなく、減額や増額の交渉のために不動産鑑定評価をエビデンスとして持っておくということも選択肢の一つです。

ありがとうございました。