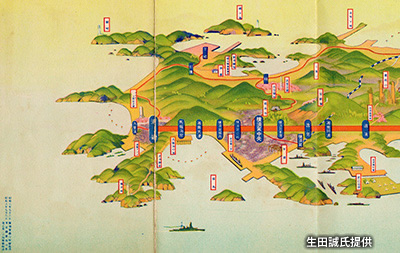

図は『京浜・湘南電鉄沿線案内図絵』のうち、「追浜駅」から「浦賀駅」までの区間を切り出したもの。

江戸時代、「三浦半島」は江戸幕府の防衛上重要な地だった。明治時代には横須賀に「横須賀鎮守府」が置かれ、『軍港の街』として発展。路線図にも「軍港」や「追浜飛行場」など海軍関連施設が描かれている。

また、陸軍は「東京湾要塞」として、「三浦半島」一帯で砲台や海堡(かいほう)を整備。1899(明治32)年に「要塞地帯法」と「軍機保護法」が施行され、要塞周辺の撮影や測量が禁止された。掲載の路線図の左下には、1933(昭和8)年に「横須賀鎮守府」と「東京湾要塞司令部」が検閲済である旨が記されている。