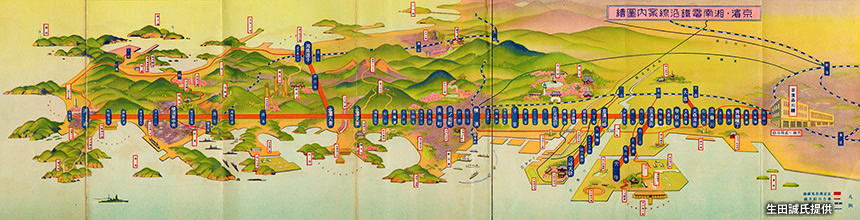

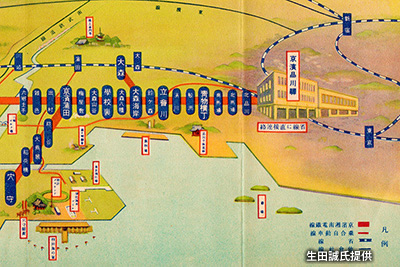

図は1933(昭和8)年に作成された『京浜・湘南電鉄沿線案内図絵』の路線図。駅以外にも周辺の名所が描かれている。1941(昭和16)年、「京浜電気鉄道」は「湘南電気鉄道」を吸収合併し、さらに翌年、戦時体制下の交通統制による合併で「東京急行電鉄」(いわゆる「大東急」)の一部となった。戦後の1948(昭和23)年、「京浜急行電鉄」(以下「京急」)として独立し現在に至る。このページでは現在の京急本線(「泉岳寺駅」~「浦賀駅」)の区間を紹介する。

現在の「京浜急行電鉄」は、1899(明治32)年に「川崎駅」(のちの「六郷橋駅」)~「大師駅」(現「川崎大師駅」)間で開業した「大師電気鉄道」に始まる。同年「京浜電気鉄道」へ改称、その後、大森・品川および神奈川・横浜方面へ延伸された。1925(大正14)年には「京浜電気鉄道」などの出資で「湘南電気鉄道」が設立となり、その後、路線の建設が進められ、1930(昭和5)年に「黄金町駅」を起点に「浦賀駅」に至る路線などが開業。翌1931(昭和6)年に「湘南電気鉄道」の「黄金町駅」~「日ノ出町駅」間、および「京浜電気鉄道」の「日ノ出町駅」~「横浜駅」間が延伸され直通運転するようになった。