土地区画整理事業と土地の売買

私は、所有地の売却を検討しているのですが、所有地を含む周辺の地域が土地区画整理事業の対象となったと聞きました。土地区画整理事業とはどのようなものなのでしょうか。また、土地区画整理事業が行われている途中でも売却することはできるのでしょうか。

1 土地区画整理事業とは

土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法の定めに従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいいます(土地区画整理法2条1項)。簡単にいうと、土地の区画を整え、道路や公園などの公共施設を整備して街並みを整える事業のことです。

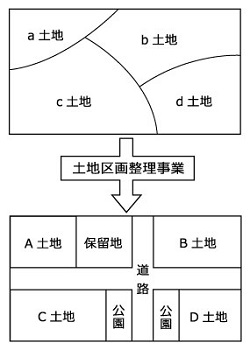

土地の区画整理は、整理前の土地を整理後の土地に交換して割り当てる方法(換地)により行われます。この際、公園や道路などの公共施設のための土地や事業資金を得るために売却する土地(保留地)も必要となるため、土地の所有者に割り当てられる土地の面積は一定割合小さくなります。これを「減歩」といいます。以下は土地区画整理のイメージです。

減歩により割り当てられる土地の面積は小さくなりますが、区画が整理され公共施設が充実することによって、従前の所有地と同じ価値の土地が手に入るとの建前で事業計画は立てられます。

2 土地区画整理事業は誰が行うのか

区画整理事業を行う者(施行者)としては、以下のケースがあります。

①個人施行

土地所有者が一人または他の所有者・借地権者と共同して行う場合です。土地所有者・借地権者全員の合意が必要で、区域が小規模な場合に利用されます。組合立ち上げなどの組織作りの期間を省略でき、比較的短期間で事業を完了することができます。

②組合施行

7人以上の土地所有者や借地権者が発起人となり、対象地域の土地所有者・借地権者の3分の2以上の同意を得て土地区画整理組合を設立して行う場合です。

③土地区画整理会社施行

土地所有者及び借地権者が株主である株式会社が行う場合です。土地区画整理会社については、区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が総株主の議決権の過半数を保有していること、また、この議決権の過半数を保有している者及び当該会社が所有し借地権を有する宅地の地積が総地積の3分の2以上であることなどが必要となります。

④自治体施行

都道府県又は市町村が土地区画整理を行う場合です。自治体施行による場合は、都市計画事業として行われます。

⑤国土交通大臣施行

国土交通大臣が行う場合です。国の利害に重大な関係があり、災害の発生等により急いで実施する必要があると認められるものについて行うことが可能です。

⑥独立行政法人都市再生機構施行

独立行政法人都市再生機構(UR)が行う場合です。国土交通大臣が、一体的かつ総合的な市街地の整備改善を促進すべき相当規模の地区の計画的な整備改善を図るために必要があると認める場合等に、都市計画事業として行われます。

⑦地方住宅供給公社施行

地方住宅供給公社(地方公社)が行う場合です。国土交通大臣が、地方公社の行う住宅の用に供する宅地の造成と一体的に行わなければ住環境の良好な集団住宅のための宅地として造成することが著しく困難であると認める場合に、都市計画事業として行われます。

3 土地区画整理事業の流れ

土地区画整理事業の手続は、細かくは、2で記載した施行者ごとに異なりますが、大まかな全体の流れは、以下のようになります。

(1) 都市計画の決定

土地区画整理事業は、都市計画決定に基づいて行われる場合と基づかずに行われる場合があります。自治体施行、UR・地方公社施行の場合は都市計画決定に基づいて行われますが、個人・組合・会社施行の場合は都市計画決定がなされずに行われることもあります。

(2) 事業計画の決定、規準や規約、定款、施行規程の策定

まずは、事業計画を策定するための測量や調査が行われ、道路や公園等の公共施設の配置や平均減歩率などの事業の大枠が決められ、最終的には、施行期間や資金計画を含めた詳細な事業計画が決定されることとなります。

また、個人・組合・会社施行の場合は、規準又は規約、定款が定められ、自治体・国土交通大臣・UR・地方公社施行の場合は、施行規程が定められます。これらの規準や規約、定款、施行規程には、事業の名称、施行地区に含まれる地域の名称、事業の範囲、事務所の所在地、地積の決定方法に関する事項等を定めることとなっています。

(3) 換地計画の作成

換地計画とは、事業計画で定められた道路、公園等の公共施設の配置に合わせて、個々の宅地の再配置を定める計画をいいます。換地処分は、この換地計画に基づき行われることとなります。換地計画については、都道府県知事の認可を受け、その後、造成工事や公共施設の整備工事が始まります。

(4) 仮換地指定

仮換地とは、造成工事が完了した宅地等について、従前の土地の所有者が使用収益できる土地を仮の換地として指定することをいいます。一般的には、換地計画に基づいて換地処分を受ける予定の土地が仮換地として指定されることとなります。

仮換地の指定により、仮換地を使用収益することができるようになるとともに従前の土地を使用収益することができなくなります。また、指定を受けた仮換地部分の従前の土地所有者はその土地の使用収益ができなくなります。

仮換地の指定に伴って、従前地上に存する建物は仮換地上に移転するか除却(取り壊し)されることとなります。

(5) 換地処分と登記の実施

施行者は、換地計画にかかる区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後に、遅滞なく、関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知しなければなりません。この通知を換地処分といいます。換地処分は、土地区画整理事業における権利の終局的確定処分です。

換地処分は公告されることとなりますが、施行者は、公告後直ちに施行地区内の土地建物について変動にかかる登記手続をしなければなりません。

4 土地区画整理事業が行われているもとでの土地の売却

(1) 仮換地の売買

ア 土地区画整理事業が開始され、換地処分前の仮換地の指定がなされた状態で締結する土地の売買契約も契約として有効です。

ただし、仮換地の指定によって、換地により取得する予定地を使用収益する権限が付与されるものの、この時点では、仮換地の利用者は、まだ従前地の所有権を有するにすぎません。したがって、売買の対象となるのは、従前地の所有権であり、その所有権の移転に伴って、仮換地を使用収益できる権利も移転するということになります。売買を原因とする所有権移転登記も従前地についてなされることになります。

イ 仮換地指定がなされた土地(仮換地)を売却した場合の考え方について、最高裁昭和43年9月24日判決は次のように述べています。

「 仮換地の指定があっても本換地処分があるまでの間は、従前の土地の権利者は仮換地の指定によって従前の土地に対する関係でその使用収益権を失い、仮換地に対する関係で、これを取得するだけであって、土地を使用収益する権能以外の土地に関する権利の行使、ことに使用収益権の積極的処分以外の権利は、全て従前の土地についてすべきものであって、仮換地についてすることは許されない。しかしながら、仮換地から本換地までの間に、仮換地指定があった従前の土地の所有者が、手続のわずらわしさを嫌う余り又は法律的無知のために、他の者との間に土地を物理的に処分する契約を仮換地について締結した場合にも、仮換地についてこのような物件的効力が生じないからといって右契約が無効となり何等の効力も生じないということはできない。右契約締結の際の当事者双方の効果意思は、仮換地について目指す使用収益権の移転を生ずるような権利の処分をすることであって、しかも、このような権利の処分は従前の土地についてのみすることができるのであるから、このような契約の合目的的な解釈として、そのような契約解釈が事実上又は法律上許されない場合は別であるが、なるべく契約当事者双方は従前の土地についてこのような権利処分契約を締結して、これによって初期の権利移転の効果を生ぜしめ、その結果として、その仮換地についても目指す使用収益権の移転を生ぜしめることにあったと解するのが相当である。例えば、一区画の仮換地の全部について処分契約が締結された場合には、その仮換地がどの従前の土地のどの特定部分に対して指定されたものであるか確定できない例外的な場合を除いて、右契約の合理的な解釈として、契約当事者双方は、右仮換地の従前の土地について右処分契約をしたと解することができる。」

ウ 仮換地指定がなされると、施行者より仮換地の場所等を示す図面を添付した仮換地証明書が発行されることとなります。仮換地の売買の際にはかかる証明書をもとに買主が使用収益できる場所が特定されることとなります。

(2) 仮換地指定がなされる前の売買

仮換地指定がなされる前であれば、所有権も使用収益権も従前地について存在することになります。したがって、売買契約を締結した場合、純然たる従前地についての売買ということになります。ただし、換地処分により割り当てられる土地の場所や地積等が未確定ですので、買主にその旨をよく説明して了解を得ておくなど、将来トラブルにならないように注意する必要があります。

この記事を読んだあなたにおすすめの記事