「不動産価格・査定・鑑定評価等」について、不動産評価の仕組みを解説した不動産鑑定士のアドバイスです。

賃料の話

お客様から、「この物件の賃料がいくらになるか鑑定評価をお願いします。」と、ご依頼をいただくと、まず「地代ですか?家賃ですか?」とお訊きします。

賃料といっても、土地の賃料なのか、建物の賃料なのかによって、評価方法は異なります。

今月から賃料の評価について説明していきます。そして、今月は、基本的なことをお話しします。

賃料は、不動産の賃貸借の対価

不動産を所有せず、賃貸借等の契約によってその不動産を使用するために、賃借人が賃貸人に支払う対価が「賃料」です。

土地を借りる時に支払われる賃料は「地代」、建物を借りる時に支払われる賃料は「家賃」と呼ばれます。

賃借人は、不動産を借りる側の人で、借り主、テナント、店子、レッシーなどと呼ばれます。テナントというと、商業ビルの店舗の借り手というイメージです。

賃貸人は、不動産を貸す側の人で、貸し主、オーナー、家主、地主、レッサーなどと呼ばれます。

ここでは、次の用語について、文脈に応じて解りやすい方を使用しています。

土地賃貸借契約=借地

建物賃貸借契約=借家

土地の賃料=地代

建物の賃料=家賃

地代または家賃のどちらにも当てはまる場合=賃料

賃借人=借り主

土地の賃貸人=貸し主 または 地主

建物の賃貸人=貸し主 または 家主

地代と家賃

「賃料の鑑定をしてください」というご依頼をいただいた場合、「土地の賃料ですか?建物の賃料ですか?」と確認します。「地代ですか?家賃ですか?」と訊いた方がわかりやすいかもしれませんので、そのように訊ねることもあります。

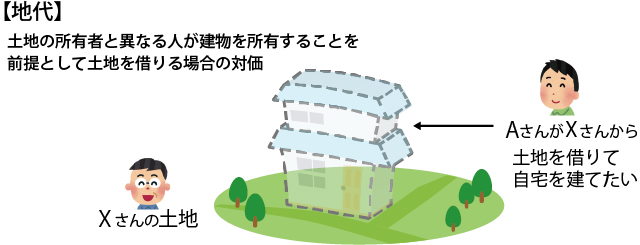

【地代】というと、多くはその土地の上で、その土地の所有者と異なる人が建物を所有することを前提として土地を借りる場合の対価を指します。建物所有を目的とする借地権(賃借権及び地上権)が前提で、対象不動産は土地だけです。わかりやすいですね。

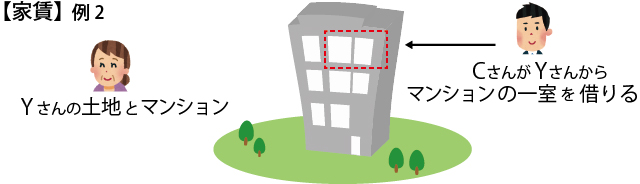

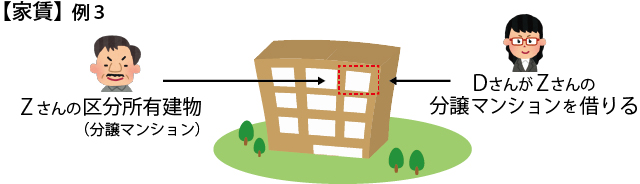

【家賃】は字面のとおり、家屋を借りる場合の対価のことです。家屋は土地無しに存在しえない(土地の上に浮いていることはないですし、仮に浮いていたとしても、人が生活しうる範囲の場合には空間として土地は必ず必要)ため、家賃は、建物を利用することの対価のみではなく、建物を利用するために必要な範囲の土地を使用する対価も含まれています。

例1は、賃貸の一戸建です。建物の賃貸借となっていても、庭や駐車場スペースとして建物の敷地の範囲を併せて使える契約内容になっているのが一般的です。

例2は、賃貸マンションの一室です。この場合、借り主が自由に使える範囲が専用部分のみなのですが、実際には道路からマンションのエントランスまで通行する、自転車置き場まで通行する、共用廊下を通行する等、色々な形で土地と関わります。

例3は、分譲マンション(区分所有建物)の一室です。分譲マンションの場合も、土地の上に存在するので、区分所有建物の所有者は、土地の所有権(場合によっては借地権のこともありますが、割愛します)を持っていますし、土地を持ち分に応じて利用することができます。

このあたりまでは、「当たり前では?」と思えることかもしれませんね。

例4は、広い土地にある店舗です。

幹線道路沿いなど、広い駐車場が必要な店舗の賃貸借の場合、広い土地付きとして家賃が決められている場合と、建物に必要な範囲での「敷地」付の建物としての賃料と、駐車場用地としての土地の賃料とを分けて決められている場合とがあります。

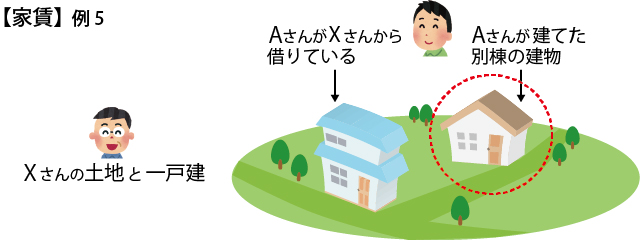

例5のようになると、複雑なことになります。

土地と建物はXさんが住宅を所有していて、その住宅を昔からAさんが借りて住んでいます。長い年月の間にAさんは別棟の建物を建ててしまいました。家賃?地代??

例5のような特殊な例はおいておくとして、家賃の評価のための対象不動産は、土地と建物です。「家賃には土地の利用のための対価も含まれる」という認識を持っておいてください。

賃料は一定期間に対応する額

価格を求める場合は、「いつ時点の価格ですか?」とお訊きして、「平成30年3月1日時点の価格でお願いします」という回答があれば、その日だけの価格として求めることになります。平成30年3月1日の価格を求めた場合、1年以内であっても、例えば、8月1日には違う価格になっている可能性があります。

一方、賃料は、上記と同じ問答があったとすると、「平成30年3月1日を始期とする1年間の利用料額」として示されます。「月額で」と求められた場合には、1年間の賃料額を単に12ヶ月で割った額が示されます。

価格と賃料でなぜ、そのように違いがあるのかについては、不動産の「売買」と「賃貸借」の違いで考えてもらうと解りやすいと思います。売買の場合、売買契約によって売買代金を精算して、所有権が移転すると、売り主と買い主という契約当事者としての関係は終了し、買い主は売り主とは関係なく自己の所有権に基づいて不動産を自由に使用することができます。しかし、賃貸借の場合は、借り主は地主や家主に賃料を払い続けることによって、賃借権に基づいて不動産を使用することができるものですので、借り主と貸し主は、賃貸借契約の契約当事者として関係が継続していくことになります。

新規賃料は、新たな契約に基づく賃料ですので、契約の始期が異なれば、その時点時点の市況に応じてその額は変わる可能性はありますが、一旦新規賃料として決まった額は、同じ契約の期間中はそのまま継続していきます。平成30年3月1日の新規賃料を求めた場合でも、同じ契約であれば、8月1日も同じ額で支払われます。毎月毎月改訂するのは、一定のルールに基づくものでない限り、契約当事者の双方ともに大きな負担を強いられることになります。契約の安定性を保つという意味でも、契約を締結した時とは事情が変わったということが無い限り、同じ額が継続していきます。しかし、仮に、8月1日で賃料の額を変更する目的で賃料の評価を行うことになった場合は、継続賃料として求めることになります。(新規賃料・継続賃料については後述)

賃料なのに額が毎月毎月変化する例としては、歩合賃料が挙げられます。かつては貸し店舗で売り上げに応じて変化するという歩合賃料が多くみられました。この場合、毎月毎月賃料の額を改定するというものではなく、「売り上げがいくら以上なら売り上げの何%を支払う」等のあらかじめ決められたルールに基づいて支払われます。

また、転貸目的でマンションを一括で借り上げる賃貸借で、「パススルー型」と言われる契約のものは、転貸した賃料の額の何%を支払うという内容のものもあります。

新規賃料と継続賃料

先日、甲社(法人)と乙さん(個人)から「ある土地の賃料を鑑定してください」というご依頼をそれぞれ受けました。

「新たに借りるためですか?それとも、既に借りている土地の賃料ですか?」とそれぞれにお訊きしましたところ、甲社は「今から借りるための賃料が知りたい」、乙さんは「長年借りている土地の賃料が高いような気がするので、高いのかどうか知りたい」とのことでした。

これから新たに貸し借りを行う場合の賃料は【新規賃料】を求めます。既に契約が開始している賃貸借で、当事者(貸し主、借り主)はそのままで、賃料の額だけを増額したり減額したりする場合の賃料は【継続賃料】を求める必要があります。したがって、甲社には新規賃料の鑑定評価書を提出し、乙さんには継続賃料の鑑定評価書を提出することになります。

定期借地契約については、契約期間が満了すると、賃貸借契約は終了しますので、同じ場所で改めて契約し直す場合には、同じ賃貸借当事者同士での契約でも【新規賃料】を求めることになります。

新規賃料は、その不動産が持つ価値を前提として求めるため、特定の契約条件を前提とすれば、誰が借り主で誰が貸し主であっても、一定の賃料額を算定することができます。

一方、継続賃料は、その不動産が持つ価値、特定の契約条件を前提とはするのですが、「契約当事者が合意して決めた」ということが重視されるため、「最後に合意して決めた賃料の額」が、これから算定しようとする賃料の額に大きな影響を与えます。当職に鑑定評価の依頼が来る場合は、その多くは、最後に合意した時期から相当年数が経過していることが多く、したがって、現在授受されている賃料の額が、今から貸し借りを行おうとする場合の賃料(新規賃料)と比べて大きく差が開いている場合が多いです。

新規賃料の額は、その不動産に対して適正な額として鑑定評価が可能ですが、現実の賃貸借契約では、借り主、貸し主の当事者間の個別の事情を踏まえて、適正な額よりも高い額やあるいは、安い額で契約されることもあります。例えば、第二次世界大戦より前から土地を借りているという場合で、地主も借り主も代替わりして、平成のバブルも経過したけれど、周りから地価水準からみてとても安い地代で借り続けている、あるいは、どうしてもその場所に出店したいと思って店舗を借りたが、商況が変わってしまって、現在では、周りの地価水準からみて相当高い地代のままになってしまっている、等があります。しかし、そのようなそもそも契約された賃料の額が、適正な額よりも高いまたは低いような場合であっても、当初「その賃貸借契約に合意した」ということが重視されるのです。このような場合、何度も賃料改定を行えば、理論的には、継続賃料は新規賃料に近づいていくことになりますが、相手方のあることですし、先に書いたとおり、賃料は一度決めたら一定期間はその額が継続されることが前提となっていますので、継続賃料の額と新規賃料の額が同じ水準に近づくには時間がかかるのが現実です。

支払賃料と実質賃料

今まで、賃料と書いてきましたが、「賃料」と言えば、月々支払っているものというイメージがないでしょうか。

月々支払っているものも確かに賃料ですが、賃貸借契約を結ぶ時に、貸し主から借り主に対して、月額の賃料とは別に、まとまった金額の支払いが求められることが多くあります。それらも賃料の一部です。借地であれば、権利金や保証金、敷金などと呼ばれるものや、借家であれば、敷金、保証金、敷引きなどと呼ばれるものです。これらについては、2017年12月のコラム(収入と費用の諸々の細かい話)の、収入に関する細かい話で、家主の立場で賃料について触れています。簡単に言うと、以下のとおりです。

・支払賃料は、月々支払う額。

・実質賃料は、支払賃料に、預り金等の運用益と権利金等の償却額を加えた額。

<預り金等の運用益>

契約時に、家主や地主が預かって、契約終了時に借り主に返還されるもので、保証金や敷金(敷金から一定額を差し引いて返還する敷引きという慣習がある場合は、敷金から敷引きを引いた額)等がその例です。

<権利金等の償却額>

契約時に家主や地主が受け取って、借り主に返還されないもので、権利金や上記の敷引き等がその例です。

今月はここまでです。ありがとうございました。