「東海道」が通り、古くから人馬の往来が活発だった大森・蒲田周辺。1872(明治5)年に日本初の鉄道が開通した4年後に「大森駅」は開設された。明治後期には京浜電気鉄道(現・京急本線)も開通。大正期から昭和戦前期にかけては国道や「東京飛行場」(現「羽田空港」)も整備され、様々な交通の要衝として発展していく。

鉄道・道路・空路の開業と発展

大森村ではなく新井宿村に開業した「大森駅」

開業した当時、「大森駅」の周囲は農村で乗降客は少なかったが、明治30年代ころから急増していった。写真は明治後期の「大森駅」を南側から撮影したもので、電車線(現・京浜東北線)はまだ敷設されていない。左手に「八景園」がある高台が見える。【画像は明治後期】

写真は「入新井西公園」に静態保存されているSL「C57」から「大森駅」方面を撮影。

MAP __(撮影場所)

開業以来、東側にのみ駅舎(のちの「海岸口」、現「東口」)が設けられていたが、駅西側の山王一帯が住宅地として発展すると、その住民らは西側の改札の設置を要望。1913(大正2)年、跨線橋が西へ延長され「山王口」(現「西口」)が開設された。翌1914(大正3)年に電車線の京浜線(現・京浜東北線)が開通しその停車駅となり、1930(昭和5)年までに列車線(現・東海道本線)は全て通過するようになった。写真は大正期、南側から望んだ「大森駅」で、右の建物が「海岸口」の駅舎、右の線路は引き込み線で、左の線路が列車線の下り線、左奥が列車線のプラットホームと思われる。

MAP __(海岸口駅舎跡)【画像は大正期】

「大森駅」が終点だった京浜電気鉄道

大森支線は1937(昭和12)年に廃止された。軌道が敷設されていた道路は、現在は拡幅され「大森海岸通り」となっている。

MAP __(撮影地点)

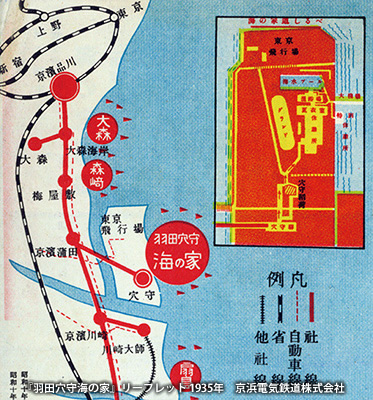

路線図は1935(昭和10)年に発行された『羽田穴守海の家』のリーフレットで、大森支線が描かれている。「京浜電気鉄道」は「穴守稲荷」の北側一帯で観光開発を行っており、1909(明治42)年に「羽田運動場」、1912(明治45)年に「羽田遊園地」(「穴守遊園地」とも呼ばれた)を開設、1911(明治44)年から夏季に「羽田穴守海の家」を開くようになった。

MAP __(羽田穴守海の家)【図は1935(昭和10)年】

かつて大森支線が敷設されていた「大森海岸通り」沿いの一角に、「沿道の歴史」の案内板と線路の敷石が設置されている。

MAP __

東京と横浜中心部を結ぶ大動脈「京浜国道」 MAP __

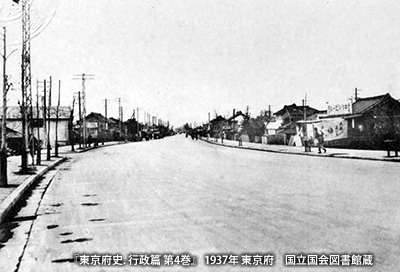

1876(明治9)年の「太政官布告」により、全国の道路が国道・県道・里道に定められ、国道という言葉が初めて使われた。「一号国道」は「日本橋」から「伊勢神宮」に至る路線で、その大部分の区間は江戸時代に整備された旧「東海道」であった。大正期に入り自動車が一般に普及するようになると「内務省」(1947(昭和22)年廃止)は国道の改修工事を計画。1918(大正7)年に東京~横浜間を「京浜国道」として着工し、1927(昭和2)年に荏原郡品川町(現・品川区)「八ツ山橋」から「六郷橋」までの区間の工事が完了。幅員12間(約22m)の近代的な道路となった。写真は改修工事後、「六郷橋」付近の「京浜国道」。【画像は1937(昭和12)年頃】

「東京飛行場」として始まった「羽田空港」

写真は1937(昭和12)年頃の「東京飛行場」で、右に写るのは「日本航空輸送」(1938(昭和13)年解散)の格納庫。1938(昭和13)年から1939(昭和14)年にかけて総面積を約73haに拡張し、滑走路も2本となった。

MAP __(格納庫跡地)【画像は1937(昭和12)年頃】

1945(昭和20)年、終戦に伴い「GHQ」へ接収され「ハネダ・エアベース」へ改称、拡張のため強制退去も行われた。1952(昭和27)年に大部分が返還されると「東京国際空港」へ改称(通称は引き続き「羽田空港」)。1964(昭和39)年に滑走路は3本となった。1978(昭和53)年に「成田空港」が開港するとほとんどの国際線は成田へ移転となったが、2000年代に入ると再国際線化が検討されるようになり、2010(平成22)年に4本目の滑走路とともに「国際線ターミナル」が供用開始、多くの国際線定期便が就航となった。現在の総面積は約1,516haで、開港当初の約28倍以上にまで拡張されている。

MAP __