現在の名古屋の都市の特徴となっている2本の「100m道路」は、戦災からの復興都市計画で誕生した。「100m道路」自体は都市の防火や美観のため、政府が1945(昭和20)年に決定した「戦災復興計画基本方針」の中に盛り込まれたため、戦災を受けた全国の大都市で計24本計画されたが、「GHQ」の反対や緊縮財政などもあり1949(昭和24)年に再検討が求められたこともあり、結局3本の完成にとどまった。そのうちの2本が名古屋市の「久屋大通」と「若宮大通」であった(もう一本は広島市の「平和大通り」)。名古屋で「100m道路」が実現できた理由としては、戦災の被害が大きかったこと、着手が早かったこと、市長などのリーダーシップ、近世からの碁盤割から一街区分をそのまま道路とすることで、ほかの街区への影響が少なかったことなどが考えられている。

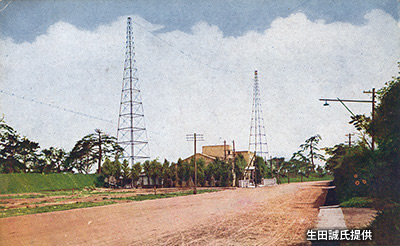

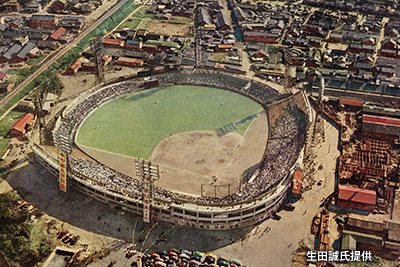

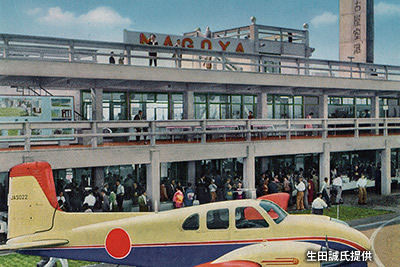

戦前期、飛行機産業など工業が発展していた名古屋は、「太平洋戦争」では徹底的に空襲の標的とされ、焼失した面積は当時の市域の約1/4ともいわれる。終戦後、名古屋市は復興に向けた取り組みにいち早く着手、復興土地区画整理や、都心部の墓地の郊外移転など、大規模な都市の改造も行った。2本の「100m道路」や「名古屋テレビ塔」は、戦後名古屋の象徴といえる存在となった。「名古屋駅」などには全国に先駆けて地下街が整備され、「名古屋空港」は新しい空の玄関口に。プロ野球「中日ドラゴンズ」の本拠地となるスタジアムも誕生した。