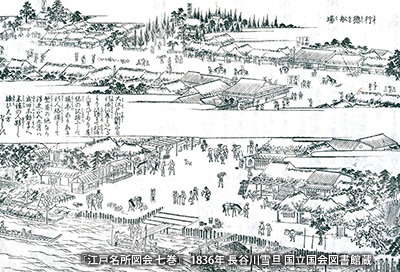

戦国時代、土地の開墾・開発を行いつつ教化に尽力した山伏の金海法印は、『徳』が高く『行』も正しい人物で、『行徳さま』として讃えられたという。これが行徳の地名の起こりとなった。行徳には数多くの高僧が訪れ、信仰の種を蒔いてきた。そのため、町内に数多くの寺院があり、『戸数千軒、寺百軒』といわれる寺の町として発展した。

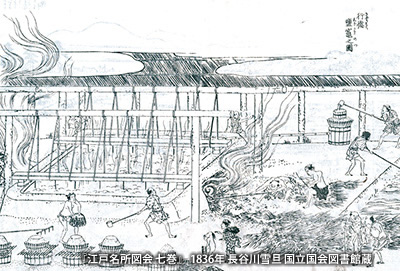

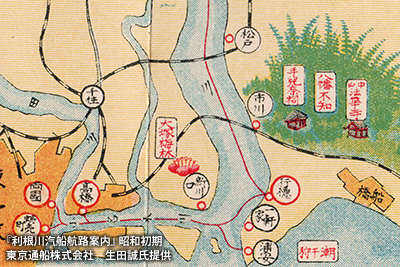

江戸時代には全国的に寺社への参詣が流行。「成田山詣」の際は「行徳船」に乗って行徳を訪れ、この先は陸路経由で「成田山」に向かう人も多かった。また「行徳街道」ができる前からある「権現道」には中世建立の寺院が多く、寺の町らしい景色が広がっている。

「旧浅子神輿店店舗兼主屋」が整備され、2018(平成30)年に「行徳ふれあい伝承館」が開館した。

MAP __

3年に一度開催される「行徳五ヶ町祭り」の様子。

寺社が多く、江戸時代以降は「行徳船」により江戸と結ばれ交通利便性も良くなった行徳には、仏師や堂宮彫刻師、宮大工も多く集まった。明治期になると「神仏分離」「廃仏毀釈」などを背景に、行徳の仏師らは「江戸神輿」の製作も手掛けるようになり、行徳を代表する地場産業へ発展。昭和30年代には、東京の各町の戦後復興に合わせて、行徳での「江戸神輿」の製作も最盛期を迎えた。「江戸神輿」は現在まで四千基造られたといわれるが、そのうち約8割が行徳の職人らによって製作されたという。

行徳周辺では「中台製作所」が現在も「江戸神輿」などの製作と販売を一貫して行っているほか、2007(平成19)年までは「浅子神輿(あさこみこし)店」も「江戸神輿」を製作していた。

「浅子神輿店」は室町時代末期の創業といわれ、当主は代々、浅子周慶(運慶の流れを汲むともいわれる)を名乗り、仏師として仏像や神仏具を製作してきた。明治期になると「江戸神輿」の製作も手掛けるようになり、以降、都内の著名な神社の本社神輿をはじめ多数の「江戸神輿」を製作、1991(平成3)年には深川「富岡八幡宮」の『日本一の黄金大神輿』(約4.5t)も製作している。しかし、女性初の神輿師であった十六代・浅子周慶氏が2006(平成18)年に急逝、後継者がいなかったことから廃業となった。

旧「浅子神輿店」の建物は1929(昭和4)年築で、2009(平成21)年に市川市が取得、翌年「旧浅子神輿店店舗兼主屋」として国の有形登録文化財に。その後、行徳の歴史・文化を紹介する施設として整備が進められ、2018(平成30)年に「行徳ふれあい伝承館」が開館した。

行徳の「江戸神輿」は周辺地区の祭礼でも使用され、「行徳担ぎ」という独特の担ぎ方とともに地域の伝統として継承されている。