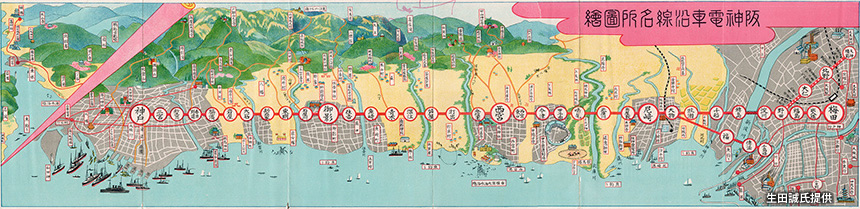

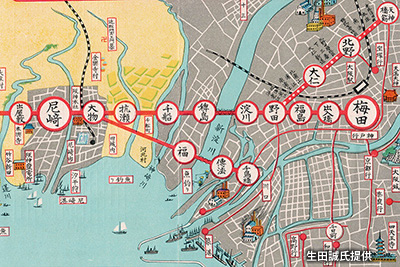

路線図は1924(大正13)年頃に発行された『阪神電車沿線名所図絵』より。このページでは現在の阪神本線(「大阪梅田駅」~「元町駅」)の区間を紹介する。

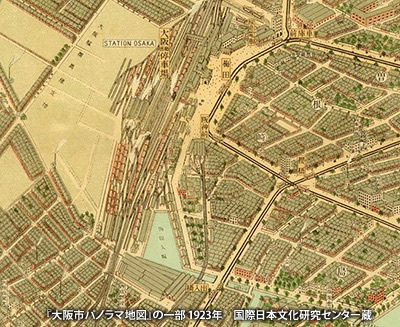

「阪神電気鉄道」(以下「阪神電鉄」)は、神戸・阪神間の政財界人が設立した「摂津電気鉄道」と、大阪の政財界人による「坂神電気鉄道」が、1899(明治26)年に合併して誕生した会社。大阪~神戸間には既に東海道本線が開通していたため、「逓信省」所管の鉄道としての許可を得られず、「内務省」所管の軌道として特許を取得した。当時の「逓信省」次官・古市公威氏が『軌道のどこかが道路であればよい』と裁定したことで、大部分を専用軌道(道路外に敷設された線路)で建設することが可能となった。1905(明治38)年、大阪「出入橋(でいりばし)駅」から神戸「三宮駅」間で高速鉄道として開業した。