相続の法律制度(民法と相続税法の相続財産を巡る取扱の違い等)について、弁護士が解説したアドバイスです。

相続放棄~被相続人が資産以上の負債を抱えているおそれがある場合

こんにちは。銀座第一法律事務所の弁護士鷲尾誠です。

今回は、相続財産の内容が分からないとき、とくに被相続人が資産以上の負債を抱えているおそれがある場合についてお話しします。

最近では、自分の死後に残された家族が困らないように、遺言書だけでなく、財産の内容やそれがどこに保管されているかなどを記したエンディングノートのようなものを用意する人も少なくありません。

しかし、そうした用意なく亡くなってしまうこともありますし、生前は故人との繋がりが薄く、相続財産の内容が分からないことがあります。とくに債務については、近しい人にさえその存在や内容を明かしていないケースもあり、単純に相続をしてしまってよいか不安を覚えることもあります。

そこで民法は、相続人に相続を承認するかどうかについて、単純承認、相続放棄、限定承認という3つの選択権を与えています。

単純承認とは、自己に対する関係で相続の効果を確定的に帰属させる意思表示です。相続の効果が生じ、被相続人のプラスの財産だけではなくマイナスの財産(負債)も引き継がなければなりません。

相続放棄とは、自己に対する関係で相続の効果を消滅させる意思表示です。相続を放棄した場合、放棄者は、その相続に関して最初から相続人でなかったものとみなされます。したがって、財産も負債も引き継ぐことはありません。

限定承認とは、被相続人の債務や遺贈を相続財産の限度で支払うことを条件として相続を承認するという意思表示です。

たとえば遺産が1000万円のプラス財産と1500万円の負債だったという場合、単純承認であれば相続人は債務超過分の500万円についても弁済する義務を負ってしまいます。これに対し、1500万円の債務について相続した1000万円の財産を限度に責任を負えばよいというのが限定承認です。

ただし、一定の場合には、相続を単純承認したものとみなされてしまい、それ以後は相続放棄などができなくなってしまいます。

単純承認したとみなされてしまうのは、次の場合です。

①相続人が自分のために相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)に相続放棄も限定承認もしなかったとき

②相続人が相続開始の事実を知りながら相続財産の全部または一部を処分したとき。ここにいう「処分」とは、遺産の売却や贈与といった法律上の処分行為だけでなく、遺産である物を破損することや、相続財産である債権を取り立てたり弁済を受けたりすることも含まれます。

③相続放棄または限定承認をした後に、相続財産の全部または一部を隠匿したり財産を隠す意思で消費したり財産目録に記載しなかったとき(限定承認した相続人は財産目録を作成する必要があります)

したがって、相続すべきかどうか迷う場合には、単純承認したとみなさないよう注意しながら、放棄、限定承認、単純承認のいずれにするかを3ヶ月の熟慮期間中に選択すべきだということになります。

しかし、3ヶ月間の猶予では、相続財産の調査ができず、判断できかねることもあります。そこで、家庭裁判所に申し立てを行って熟慮期間を延長することが認められています。

正式には、相続の承認又は放棄の期間伸長の申立てといい、「申立人が、被相続人X氏の相続の承認又は放棄をする期間を○○年△△月××日まで伸長するとの審判を求めます」という申立てを家庭裁判所に提出すればよいのです。ただし、この申立ても、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。

いつまでの伸長を希望するかについては、3ヶ月とすることが多いようです。伸長が認められて期間を費やしても相続財産の内容が判然としない場合には再伸長の申立ても認められています。

相続放棄を行うこととした場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出して意思表示を行います。

相続放棄を行うにあたって、特段の理由は必要ありません。ですから、負債が多いという場合だけでなく、生前に財産をすでにもらっているとか、あるいは相続問題に関わりたくないなどといった場合でも相続放棄は可能です。

相続放棄の申述が適法で申述人の真意に基づくものであるときは、家庭裁判所は申述を受理します。

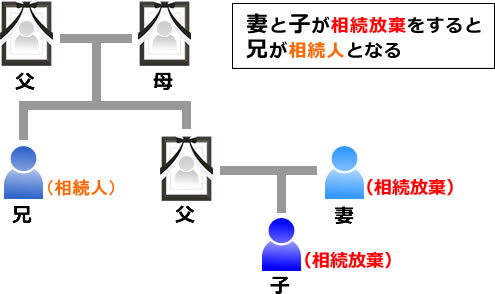

相続放棄が受理されると、相続を放棄した者はその相続に関しては最初から相続人にならなかったものとみなされます。そのため、相続放棄した者の子に代襲相続は起こりません。また、相続放棄の結果、他の相続人の相続分が増えたり、第2順位の相続人が第1順位に繰り上がって相続人が変わったりすることが起こります。

たとえば、上図で夫が死亡し(父母はそれ以前に死亡)、妻と子だけだった場合、妻は常に相続人、子が第1順位の相続人ですから、本来はすべての相続財産を妻と子が相続することになります。しかし妻と子が相続放棄すると、上図では兄が相続人ということになります。

そのため、相続放棄する場合、あらかじめ第2順位の相続人にそのことを伝えておかないと後々トラブルに発展してしまうことにもなりかねませんので、注意が必要です。

また、相続放棄が受理されると、撤回できないので慎重に行うべきです。

相続放棄以外に、限定承認というものもあるとご説明しました。相続財産の範囲を超えて弁済義務を負わないよい制度なのですが、実際にはほとんど利用されていません。

それは、限定承認は、相続人が複数いる共同相続の場合、全員共同で行わなければならないとされていることや、限定承認をした場合、その相続人は、相続債権者らに限定承認をしたことと一定期間に債権の届出をするよう公告し、相続財産を管理して、相続財産から弁済(全額弁済ができないときは配当)するなど、複雑な手続が必要となることによると思われます。

遺産をどう分けるかという以前に、単純に相続してよいかを検討すべき場合もあります。判断に迷ったら、弁護士など専門家に相談されるとよいでしょう。

※代襲相続とは、被相続人が亡くなったとき、相続人になる予定の人が先に亡くなるなどした場合に、その子や孫が代わって相続人になる制度です。(民法887条2項)