相続の法律制度(民法と相続税法の相続財産を巡る取扱の違い等)について、弁護士が解説したアドバイスです。

遺言者の思ったような効力が認められなかった遺言

こんにちは。銀座第一法律事務所の弁護士鷲尾誠です。今年1月から大谷郁夫弁護士とともに担当させていただくこととなりました相続の法律コラムの2回目です。

今回は、公正証書遺言と自筆証書遺言の違いについての簡単なご説明と、故人がせっかく作成しておいた遺言書が故人の思ったとおりの効力を生じず、相続人間で紛争となってしまった例をとりあげます。

遺言書は、公証人に作成してもらう公正証書遺言と自分で作成する自筆証書遺言に大別されます。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違いをまとめると次のとおりです。

日本公証人連合会による公正証書遺言の作成数と裁判所の司法統計による検認数からみた自筆証書遺言の作成数とを比較すると、公正証書遺言の作成数は自筆証書遺言の検認の数の数倍に及んでいるようです。つまり、公正証書遺言の方が圧倒的に多く作成されているということです。

しかし、実際に相続のご相談を受けていると、自筆証書遺言が作成されているケースは多いというのが実感です。

上記の表のように、公正証書遺言の方が有効性の面からは安心なのですが、それでも自筆証書遺言も多く利用されているのは、費用や手間がかかるといったことのほか、一切他人に相談等をしないで作りたいなどの心理も働くようです。

いまは遺言書の作成の仕方について説明した雑誌や本、インターネット情報などがあふれていますから、あえて公正証書にしなくても簡単な遺言書なら問題なく作ることのできる方も多いと思います。

しかし、私が経験したもので次のようなケースがありました(実際のケースとは内容を変えてあります)。

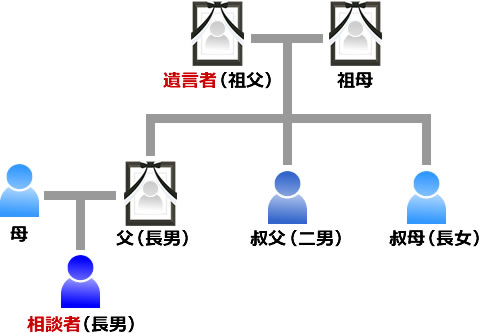

遺言者(祖父)は会社の創業者で、90歳で亡くなりました。その子供は3人で、長男(父)は高校を卒業してすぐ会社に入り、新婚当初から遺言者夫婦と同居し、両家族の家事一切をその妻(母)が担当しました。遺言者からみると孫にあたる相談者もその会社に入社しました。会社の社長は、遺言者から父、父の死亡後は相談者というように移っています。

二男(叔父)と長女(叔母)はともに別会社に就職し、それぞれ安定した生活を送っています。

はじめに祖母が亡くなりました。祖母自身の遺産として1000万円程度の預貯金と不動産がありました。遺産の分割方法はすべて祖父が取り決め、預貯金の大半は祖父、不動産は叔父と叔母が取得し、父には少額の現金しか分けられませんでした。それは、祖父が、自分が死んだら財産は会社を継いで生活の面倒もみてきた父とその家族に譲ることを宣言し、父、叔父、叔母ともにこれを了解したためでした。

ところが、祖母の死亡の数年後に、今度は父が55歳の若さで急死してしまいました。そのため相談者は急遽会社の社長を引き継ぎました。また、母はそれまでと変わらず祖父と同居してその面倒を見続け、祖父は父死亡の7年後の90歳で大往生しました。

祖父は遺言書を父に託しており、父の死亡後は母がこれを預かっていました。その遺言書は、封筒の表に「遺言書在中」、裏に裁判所で開封するよう指示する文書が記載されているなど、念の入ったものでした。

相談者が家庭裁判所検認の申立てを行い、開封すると、遺産のすべてを父に相続させることが簡潔に祖父の字で記載されていました。

相談者は、父がすべてを相続することになっていたのだから、父が死亡してしまっている以上、その相続人の母と自分が祖父のすべての遺産を相続するはずだと考えていましたが、この遺言書を見た叔父と叔母から祖父の遺産を法定相続割合に応じて分割するよう請求されてしまいました。

このように、遺言により遺産を相続させるとされた相続人(このケースでは父)が遺言者(祖父)よりも先に死亡した場合の遺言の効力については最高裁判所の判例があります。その判例は、遺言者が、相続させようとしたものが先に死亡した場合にはその代襲者に遺産を相続させる意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り、その遺言は効力を生じないとしています。

そして、こうした場合にその遺族に遺産を相続させたいと思えば、遺言者は遺言を書き直すなどすればよいのですから、代襲者に遺産を相続させる意思を有していたとみるべき特段の事情というものは簡単には認められません。

この判例に従えば、父に相続させるとした遺言は効力を失い代襲者である相談者には遺言に従った相続はされないことになりますから、叔父や叔母のいうとおり、叔父と叔母は法定相続分の割合で祖父の遺産を受け取ることができることになります。

しかしこのケースでは、祖母の相続の際に父はわずかなものしか相続していないこと、父と相談者は祖父の会社を長年にわたって助けてきたこと、祖父母の生活の事実上の面倒も父母がみてきたことなど、法定割合による分割では不公平だという相談者の思いは無理からぬものがあると思えました。

このケースは叔父叔母から調停の申立てがなされましたが、叔父叔母も一定の譲歩に応じてくれたため、叔父叔母に対し、遺留分相当額に上乗せした遺産を分けることで解決することができました。しかしもし話合いがまとまらなければ、叔父叔母の主張どおりの割合で遺産を分けることにもなりかねなかったケースです。

このように、遺産を与えようとする者が先に死亡してしまう事態に備えるには、遺言書に、たとえば、「遺言者の死亡以前に長男〇〇が死亡したときは、遺言者の有する一切の財産を、△△に相続させる。」などという補充的な文言を遺言に加えておけばよいのです。

ご紹介したケースでは、遺言書作成時点で祖父は75歳、父はまだ47歳でしたので、まさか自分よりも先に父が死亡することなど思いもよらなかったでしょう。そして、父が死亡しても、当然その相続人である息子に遺産が行くと考えていたため、遺言書を作り直すことには思いが至らなかったのではないかと思われます。

遺言書を拝見して、もう少しここをこうして書いておいてくれればよかったのにと思うことはよくあります。遺言書を作成する際には、自分の思いがきちんと実現されるよう、弁護士など専門家に相談するとか公正証書遺言にするなどしておくことが安心です。