1935(昭和10)年出版の『大日本読史地図』に掲載された「大坂冬の陣」の軍配備図。

【図は1935(昭和10)年出版】

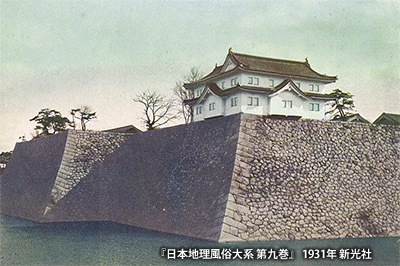

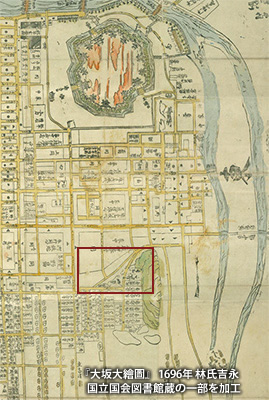

羽柴(豊臣)秀吉が築いた「大坂城」は、「上町台地」の北部を占め、のちに徳川幕府により再建された「大坂城」の約4倍の広さがあったとされる。北側は「大和川」「淀川」、東側は「猫間川」「平野川」、西側は開削した「東横堀川」に囲まれ、さらに台地下は湿地帯も多く、三方の守りは比較的強固であった。

「大坂城」の南側は、同じ「上町台地」上にあることから平坦で弱点となるため、防御のための惣構堀として、幅20m以上、深さ10m以上あったともいわれる巨大な「空堀」が作られた。「空堀通」「空堀商店街」の名称は、この「空堀」に由来している。これらの壮大な縄張りを誇る「大坂城」は、難攻不落の城といわれ、再興を期す豊臣家の拠り所となっていた。

徳川軍と豊臣軍が最初に戦った「大坂冬の陣」で豊臣方は二重の堀で囲まれた堅固な城を頼りに戦った。このとき、真田信繁(幸村)は、「大坂城」の防御が手薄であった南方に土作りの出城「真田丸」を築き、徳川方の侵攻を食い止めている。

「大坂冬の陣」のあと、和議により「空堀」も含む、城の外堀・内堀が埋められたため、「大坂夏の陣」では、豊臣方は城を出て戦うことを余儀なくされた。真田勢は、「大坂冬の陣」で徳川家康が本陣を置いた「茶臼山」に陣取り、最後の決戦が行われた。両軍は「天王寺・岡山の戦い」で激戦を繰り広げたが、徳川方の勝利に終わり、「大坂城」は落城した。真田信繁(幸村)は「安居神社」で戦死している。

MAP __(安居神社)

その後、「大坂城」は徳川幕府により再建され、城の南には武家屋敷が置かれ、その西側は町人地となった。南西側は秀吉の時代に、「生國魂神社」が遷座、「銀山寺」が創建されるなど、寺町が形成されていたが、徳川の時代にも、市中の寺院が集められ、寺町はさらに発展した。