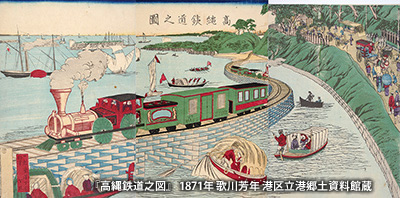

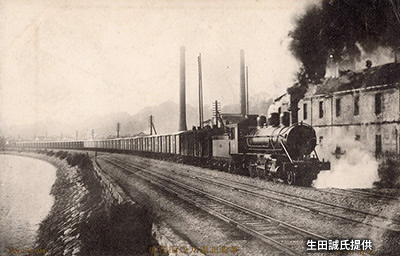

1872(明治5)年に新橋(現・汐留)~横浜間で開業した鉄道は、高輪付近では海に築かれた堤防(「高輪築堤」)の上に線路が敷設された。軍事上必要であるから手放せないという理由で、高輪の陸地の測量が許可されなかったことから、鉄道敷設に尽力していた大隈重信が『陸蒸気(おかじょうき)を海に通せ』と指示したためといわれている。海上を走る鉄道の錦絵は、開通前年の1871(明治4)年に描かれた作品で、外国の書物を参考にし、想像によって鮮やかな列車を描いたとされる。【錦絵は1871(明治4)年】

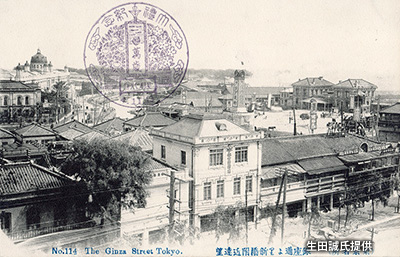

1872(明治5)年、日本初の鉄道が新橋(現・汐留)~横浜間に開通、芝エリアには起点となる「新橋駅(初代)」のほか「品川駅」も設置され、交通・物流の拠点となった。この鉄道は1909(明治42)年10月に「東海道線」と路線名が制定され、同年12月には「烏森駅」(現「新橋駅」)、「浜松町駅」、「田町駅」も開業した。