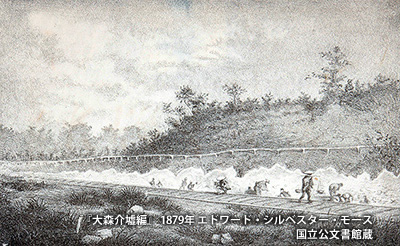

「大森貝塚」は1877(明治10)年、アメリカの動物学者エドワード・シルベスター・モース博士によって発見、発掘された日本考古学上最初の遺跡。縄文時代後期から晩期を中心とする集落を伴う遺物が出土し、「日本考古学発祥の地」とも呼ばれている。画像は1879(明治12)年に出版された発掘報告書『大森介墟編』に掲載されている発掘風景。品川区により1984(昭和59)年と1993(平成5)年に発掘調査が行われ、広範囲の貝層や住居跡が見つかった。【画像は1877(明治10)年】

モース博士が発掘した場所は報告書に正確な場所が明記されていなかったため、大田区・品川区それぞれに碑が設置されている。写真は大田区にある「大森貝墟」の碑。1930(昭和5)年に建立された。