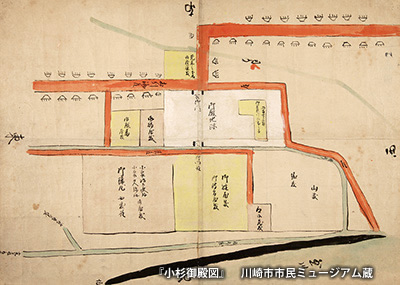

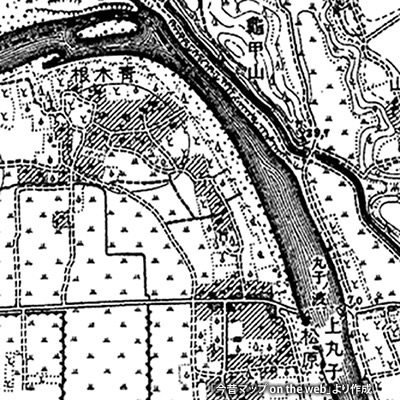

「二ヶ領用水」は、安土桃山時代末期、江戸に入府した徳川家康の命により着工となった農業用水。徳川家康の家臣・小泉次大夫が用水奉行となり、1597(慶長2)年に測量が開始され、江戸初期の1611(慶長16)年に完成。用水は「多摩川」から取水され、「稲毛領」「川崎領」にまたがることから、「二ヶ領」と呼ばれた。図は明治初期に描かれた『二ヶ領絵図』。「稲毛領」(図左側)の村名はオレンジ色、「川崎領」(図右側)の村名は黄色の丸で囲まれており、現在の川崎市内のうち、概ね鹿島田より北側が「稲毛領」、南側が「川崎領」であったことがわかる。赤い線が道で、中央付近を縦に走っているのが「中原街道」。【図は明治初期】

「武蔵小杉駅」付近の「二ヶ領用水」。春には桜が咲き誇り、住民の憩いの場となっている。

MAP __