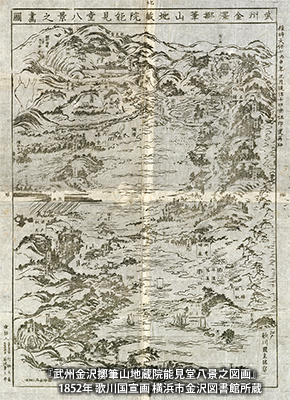

かつての「平潟湾」は、深く内陸部に入り組み、鎌倉幕府の外港としての役割を果たしていた。その「平潟湾」北側の「瀬戸入海」と呼ばれた入江は、1668(寛文8)年、「湯島聖堂」の儒官だった永島祐伯により埋め立てが行われ、新田の開発が始まった。この開発事業は永島家の子孫によって続けられ、18世紀に開発された「金沢入江新田」は、祐伯の号「泥亀」から名を取り「泥亀新田」と呼ばれるようになった。その後、台風による高潮で新田は被害を受けるも、永島段右衛門亀巣(だんえもんきそう)らの尽力で復興した。図は1852(嘉永5)年に出版された絵図であるが、1700(元禄13)年前後の湾岸線を踏襲しており、開発以前はこのような湾岸線だったと考えられている。【図は江戸後期】

中国の『瀟湘八景(しょうしょうはっけい)』になぞらえて生み出された『金沢八景』は美しい風景で知られ、鎌倉時代以降、多くの文人墨客が訪れる景勝地となった。江戸時代には、「平潟湾」で埋め立てや新田開発が行われ、「泥亀(でいき)新田」「平潟(ひらかた)塩田」が誕生した。また、江戸時代から栄えた「柴漁港」は、現在、横浜市内に残る二港の漁港のうちの一つで、「江戸前」のシャコ、アナゴなどの水揚げ港となっている。