開発により進化する街並みと、先端技術が集積する街

川崎市の防災情報

川崎市は、多摩川を挟んで東京都と隣接しています。東西に細長い地形をしており、市内を縦断する形でJR南武線が通っています。JR「川崎駅」周辺は再開発が進み、大型商業施設のオープンやマンションの建設が相次ぎ、活気のある街となっています。また、臨海部の工業地帯には、ハイテク企業や研究開発機関が集積しています。防災面では、臨海部では洪水や内水、高低差の大きいエリアでは土砂災害に注意が必要です。

地形で見る川崎市

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ

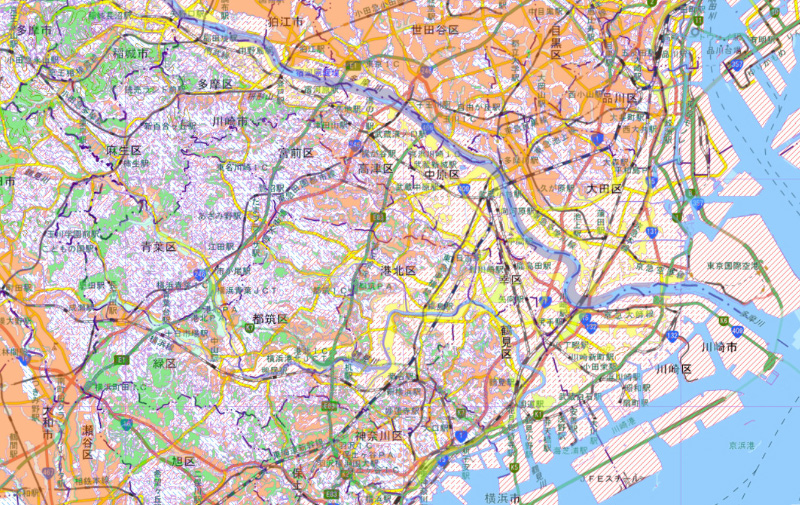

川崎市は神奈川県の北東部に位置し、多摩川を挟んで東京都と隣接しています。市域は東西約31km、南北約19kmにわたり、多摩川に沿って細長い形をしています。北西部の一部丘陵地を除き、起伏が少なく比較的平坦な地域です。北西部の丘陵地は、八王子から三浦半島まで続く多摩・三浦丘陵の一部にあたります。土地条件図では、緑色に塗られたエリアが、丘陵または台地の緑地などの傾斜地「山地斜面等」を示しています。これらの地域と低地の境界では、土砂災害のリスクがあります。「新百合ヶ丘駅」周辺には、白地に青い破線のエリアが見られます。これは、台地などの造成地のうち、切取りによって平坦地や傾斜地を整形した「人工地形(切土地)」です。

河岸段丘の際にある多摩川崖線と多摩川の間には、平坦な多摩川低地が広がっています。この低地は、多摩川が運搬した土砂の堆積によって形成されました。多摩川沿岸の土地条件図を見ると、低地に土を盛って造成した平坦地や水域を埋め立てた平坦地を示す白地に赤い破線の「人工地形(盛土地・埋立地)」、洪水時に運ばれた砂などが流路沿いに堆積してできた微高地を示す黄色の「低地の微高地(自然堤防)」が確認できます。また、オレンジ色に塗られた「台地・段丘」が点在しています。「台地・段丘」は、地震発生時に揺れが増幅されにくい地形です。

臨海部には埋立地が広がっています。この川崎臨海部は、1913(大正2)年から埋め立てが進められ、日本有数の工業地帯である京浜工業地帯の中心として、重工業の集積により高度経済成長をけん引する役割を担いました。扇島や東扇島などの人工島は、土地条件図では白地に赤い斜線の「人工地形(高い盛土地)」として示されています。

川崎市防災マップ

川崎市では、指定避難所や災害時応急給水拠点、広域避難場所、Wi-Fi(避難所など)、土のうステーションなどをまとめた「川崎市防災マップ」を公表しています。このマップは、川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区の各区ごとに詳細なバージョンが用意されています。また、川崎市に暮らす外国人のために、英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語の6言語に対応しています。

また、川崎市では「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(平成7年法律第123号)に基づき、建築物の耐震化の必要性を啓発する取り組みの一環として「ゆれやすさマップ」を公表しています。このマップは、市内全域の支持地盤について、同じ強さの揺れが発生した場合に地表面がどの程度揺れるかを想定し、50mメッシュで相対的に表示したものです。黄色(揺れやすい)、緑(比較的揺れやすい)、青(揺れにくい)の3色に分類されており、川崎区や幸区などの臨海エリアは比較的揺れやすい傾向にあります。

「洪水ハザードマップ」は、大雨によって河川が増水し、堤防が決壊するなどの氾濫が発生した場合の浸水範囲やその程度、避難場所を示した地図です。このマップは「川崎市防災マップ」と同様に、7つの区ごとに作成されており、多摩川が氾濫した場合と鶴見川が氾濫した場合など、エリアごとに異なるバージョンがあります。水害に関するハザードマップとしては、「津波ハザードマップ」もあります。このマップは、2012(平成24)年3月に神奈川県が公表した「津波浸水予測図」のうち、川崎市に最大の津波被害をもたらすと想定される「慶長型地震」を基に作成されました。自分が暮らすエリアで津波が発生した際にどこへ避難すべきか、また、3階建て以上の鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の位置などを、あらかじめ確認しておきましょう

川崎市の取組み

川崎市では、さまざまな体験や参加を通じて災害への意識を向上させる「備えるフェスタ」を開催しています。日常生活の中で無理なく家庭で防災へ備えるフェーズフリーを学んだり、VR(仮想現実)を使用して臨場感あふれる地震を体験したり、体力測定を行ったりと、多面的に防災を学べるイベントです。また、防災グッズの作成や減災迷路、働く車の展示、自衛隊の炊き出し訓練など、子どもと一緒に楽しみながら防災に触れられる企画が多いことも特徴です。

また、市内在住または在学の小学生(4年生以上)とその保護者を対象とする「こども防災塾」も開催しています。講座やワークショップを通して防災に関する知識を深めることができます。

さらに、防災情報に特化したYouTubeチャンネル「川崎市ぼうさいチャンネル」も公開しています。マンションの防災対策やトイレの備え、子ども向けの防災情報動画などシーンや年齢に合わせた内容となっています。

川崎市の地域別概要

川崎市は、川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区の7つの区に分かれています。

「川崎区」は、市の南東部に位置し、海側に開けた平坦なエリアです。工業系の土地利用や運輸施設用地、河川、水面、水路などの割合が他のエリアと比べて多く、東京都道・神奈川県道6号東京大師横浜線沿道やJR南武支線沿線、多摩川沿いには住工併存の市街地が分布しています。防災面では、密集市街地における火災延焼のリスクへの対応、多摩川低地に広がる市街地の風水害対策、巨大地震への備えが課題となっています。「幸区」は、区域の外縁部には多摩川、鶴見川、矢上川があります。標高約35mの加瀬山とその周辺を除き、ほぼ平坦な地形です。そのため、大雨による浸水被害や、震災時の液状化現象が防災面での課題となっています。

「中原区」は市の中央に位置し、沖積平野の平坦な地形が広がる一方、一部に丘陵地のある地形です。古い木造住宅が密集する地域があり、火災延焼リスクへの対策が必要です。

「高津区」は多摩川や二ヶ領用水が流れる平坦な地形と丘陵地からなり、水辺空間が特徴ですが、大雨時の浸水リスクや土砂災害の危険区域も存在します。

「宮前区」は多摩丘陵の一角に位置し、起伏の多い地形が特徴です。一部地域では、火災延焼リスクがや、狭あい道路が課題となっています。

このエリアの不動産は下記センターにご相談ください。

- ●武蔵小杉センター

神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403番地 武蔵小杉STMビル 7階

通話料無料:0120-430-534

営業時間:9:30~17:30 - ●新百合ヶ丘センター

神奈川県川崎市麻生区上麻生1丁目5番3号 大塚新百合ヶ丘ビル2階

通話料無料:0120-83-0511

営業時間:9:30~17:30 - ●たまプラーザセンター

神奈川県横浜市青葉区美しが丘2丁目14番地5 リーフ美しが丘ビル2階

通話料無料:0120-951-094

営業時間:9:30~17:30