交通利便性が高く、川崎市で最も人口の多い区

川崎市中原区の防災情報

川崎市中原区は、多摩川を挟んで接する東京の影響を強く受け、産業、商業、交通、生活環境などが発展してきた街です。多摩川沿いに位置し、区のほぼ全域が低地のため、河川の氾濫などによる水害や、一部地域では土砂災害への注意が必要です。かつて産業の中心であった工場地帯の宅地化が進む中で、基盤整備を行い防災に対する課題をクリアしていけるよう、取り組みが行われています。

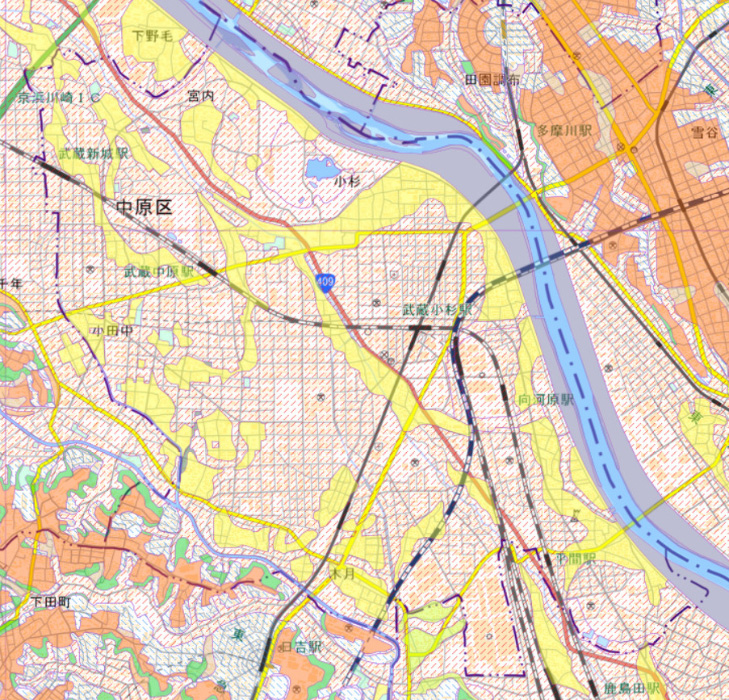

地形で見る川崎市中原区

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ

川崎市中原区は市のほぼ中央に位置しており、多摩川を境に東京都と隣接しています。JR南武線や東急東横線など交通網も整っており、都心で働く人などのベッドタウンとして、川崎市では最も多くの人が暮らしています。

川崎市中原区の地形は、大半が多摩川沿いの「氾濫低地」と「低地の微高地」となっています。「氾濫低地」とは多摩川沿いに分布する標高の低い平坦面のことです。区の全体が白地に赤い破線で覆われています。これは「人工地形(盛土地・埋立地)」を表していて、低地に土を盛って造成した平坦地や、水部を埋めた平坦地です。地下水位が高く、軟弱な粘土やシルトが厚く分布しているため地盤が強固とは言えません。「人工地形(盛土地・埋立地)」の合間を縫うように黄色で塗られたエリアがあります。これは「低地の微高地」を表していて、洪水時に運ばれた砂などが、流路沿いに堆積してできた微高地「自然堤防」となっています。海抜高度は氾濫低地と比べると僅かに高いです。しかし、多摩川が氾濫した際などには大規模な洪水のリスクがあるため、注意が必要です。

区の南西部に下末吉台地があります。矢上川より南のエリアには、オレンジ色に塗られた「台地・段丘」があります。緑色に塗られたエリアは、丘陵または台地の緑などの傾斜地「山地斜面等」です。低地との境では土砂災害などのリスクがあります。白地に青い破線のエリアは山地などの造成地のうち、切取りによって平坦地や傾斜地を人工的に成形した「切土地」です。

川崎市中原区防災マップ

川崎市中原区では、防災マップやハザードマップを公表しています。「中原区防災マップ」には指定避難所をはじめ、災害時応急給水拠点や広域避難場所、緊急交通路などがまとまっています。最新情報は「かわさき防災アプリ」でも確認することが可能です。

「洪水ハザードマップ(中原区)」は多摩川版と鶴見川版があります。多摩川版は2日間で多摩川に588mm、平瀬川に24時間で410mmの雨が降った場合を想定しています。中原区の広範囲が浸水すると予想されており、特に等々力エリアは5m〜10mの浸水が発生する可能性があるため注意が必要です。浸水継続時間は12時間未満で0.5m未満になるエリアがほとんどですが、4週間以上浸水が継続するエリアもあるため、自分の暮らす場所がどう予想されているか、しっかりと確認しておく必要があるでしょう。

「中原区内水ハザードマップ」も公表しています。内水ハザードマップには、想定される浸水区域や浸水の深さ、浸水情報、水害発生メカニズム、避難方法などの情報がまとめられています。1時間に153mm、総降雨量160mmという関東地域における想定最大規模の降雨による内水を条件として設定されています。上丸子山王町2丁目や等々力、宮内1丁目では1m〜2m相当の浸水が出るエリアがあるため注意が必要です。

大雨や地震が起きた際には、土砂災害にも気を付ける必要があります。川崎市中原区では「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」によって指定された土砂災害警戒区域などに基づいて「土砂災害ハザードマップ【幸区・中原区】」を公表しています。中原区では井田2丁目、3丁目に土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域があります。

川崎市中原区の取組み

川崎市中原区では、「中原区総合防災訓練」を定期的に実施しています。この訓練では能登半島地震及び奥能登豪雨災害の経験をもとに、地域が主体となり助け合える仕組みづくりを構築し、地域防災力の向上を図ることを目的としています。訓練の内容は避難場所での受付やテントの設置などを行う避難所開設訓練や、災害時に活躍する車両や電気自動車の展示、火災時に使用する脱出シューターの設置訓練、道路公園センターによる土のう講座など多岐にわたります。会場は公立の小学校や中学校などで行われ、外国人や聴覚障害者といった要支援者への対応に関する啓発、防災に係るパネル展示など、開催される時期や場所によって訓練内容が変わるのも特徴です。訓練の参加者には防災グッズの配布もあります。

また、子育て世代の親子を中心とした防災意識向上を目的とし、「なかはら防災紙芝居」が作成されてます。保育園、幼稚園、学校、町内会・自治会、自主防災組織などへ貸し出しを行っています。

川崎市中原区の地域別概要

川崎市中原区は、都市計画上のマスタープランにおいて、区を6ゾーンに区分しています。

「武蔵小杉駅ゾーン」は小杉町地区や新丸子東地区などを含むエリアです。昭和初期より工業地として発展してきましたが、近年は市街地再開発が進められています。都心や川崎・横浜方面などへ向かう複数の鉄道が利用可能な点から、人口が増加する一方で、混雑改善や新旧住民のコミュニティ形成が課題です。

「平間・向河原駅ゾーン」は上平間地区や下沼部地区、鹿島田地区(幸区)の一部などを含むエリアです。これまでスプロール的に宅地化が進んだため、狭あい道路や木造住宅が密集した地域の改善が喫緊の課題です。

「武蔵中原駅ゾーン」は小田中地区や宮内地区の一部を含むエリアです。宅地化が進む現在も、多くの工場が残っています。「武蔵新城駅ゾーン」は古くから農業が盛んな地域で、駅が設置されてからは宅地化が進みました。中小製造業が集積する一方で、工場と住宅が混在する地域となっており、両ゾーンともに、工場と住宅の調和を図った街づくりが行われています。

このエリアの不動産は下記センターにご相談ください。

- ●武蔵小杉センター

神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403番地 武蔵小杉STMビル 7階

通話料無料:0120-430-534

営業時間:9:30~17:30