2025年公示地価の動向と不動産マーケットの現状

インバウンド需要などで地価上昇が続くなか、物価高の影響も

国土交通省から2025年1月1日時点の公示地価が発表されました。それによると、全国・全用途の平均変動率は前年比プラス2.7%と4年連続の上昇となり、上昇幅は昨年の2.3%から拡大しています。

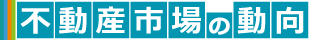

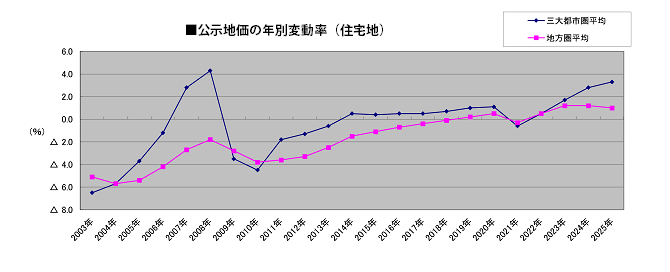

三大都市圏の平均では住宅地がプラス3.3%、商業地が同7.1%と、いずれも上昇幅が拡大しました。また地方圏の平均では住宅地が同1.0%で前年より上昇幅が縮小しましたが、商業地は同1.6%で拡大しています。地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)は住宅地が同4.9%、商業地が同7.4%で、いずれも上昇幅が縮小しました。

全国的に地価の上昇傾向は続いているものの、上昇の勢いには地域差も見られる状況について、東京カンテイ市場調査部上席主任研究員の髙橋雅之さんは以下のように分析しています。

「東京都心部や大阪市、京都市などはインバウンド(訪日外国人)による観光需要や投資マネーの流入で、住宅地・商業地とも地価が力強く上昇しています。特に観光需要は東京・浅草や京都市内といった従来からの観光地だけでなく、長野県の白馬や山形県の銀山温泉など、SNSをきっかけに人気が高まった地域にも広がっているようです。一方で国内需要がメインの地域では、このところの物価高を反映して住宅需要が鈍化し、地価上昇の動きにも影響が見られ始めています」

都心部から周辺まで地価上昇幅が拡大。埼玉では割高感も

地域別に見ていくと、東京圏は住宅地が前年比プラス4.2%と4年連続で上昇し、昨年の同3.4%から上昇幅が拡大しました。東京都区部は同7.9%と高い上昇になっており、なかでも区部都心部は同11.7%と2ケタの上昇率です。また、千葉市は同5.1%上昇し、川崎市(同4.4%)や相模原市(同4.3%)も上昇率が4%台となっています。

一方、商業地はプラス8.2%の上昇となり、こちらも4年連続で上昇しました。区部都心部で同13.0%上昇するなど、東京都区部は全体で同11.8%上昇しています。このほか、川崎市(同8.5%)、千葉市(同8.4%)、横浜市(同7.2%)なども高い上昇率です。

「都心部は一般的な住宅購入層にとっては手が届きにくいレベルまでマンション価格が高騰していますが、円安のため海外から見ると割安な状態です。さらに国内の投資マネーの流入も続いていることから、力強い地価上昇となっています。また、千葉県では千葉市のほか流山市や船橋市など、都心へのアクセスと住宅価格のバランスが良いエリアで実需層が牽引し、高い上昇率です。神奈川県の湘南エリアなど横浜市以西でもセカンドハウスニーズなどが高まっています。一方で埼玉県も高い人気ですが、大宮や川口など京浜東北線沿線の都心寄りエリアは割高感が出ており、より割安なエリアに実需がシフトしていることから上昇率は限定的です」(髙橋さん)

開発が進む大阪市をはじめ中心部で高い上昇率が続く

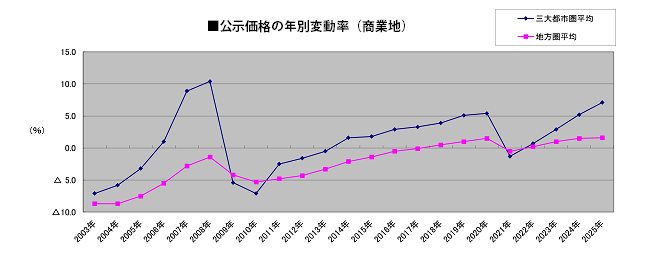

大阪圏は住宅地が前年比プラス2.1%と4年連続で上昇し、昨年の同1.5%から上昇幅が拡大しました。なかでも大阪市中心6区が同7.4%上昇したほか、神戸市東部4区が同3.9%、京都市中心5区が同3.5%と、都市中心部で高い上昇率となっています。

商業地は大阪圏全体がプラス6.7%で3年連続の上昇となり、上昇幅は昨年の同5.1%から拡大しました。大阪市(同11.6%)や京都市(同10.2%)で2ケタの上昇率となっており、特に大阪市中心6区は同13.6%と高い上昇率です。

「大阪市ではタワーマンションやホテル開発の影響が住宅地にも波及して高い上昇となっていますが、人口の減少が続いている京都市の住宅地の上昇率は大阪市ほど高くはなっていません。一方、商業地はうめきたの再開発やなにわ筋線の開業計画に沸く大阪市に投資マネーが流入しているほか、京都市もインバウンド需要の高まりで地価上昇の動きが強まっています」(髙橋さん)

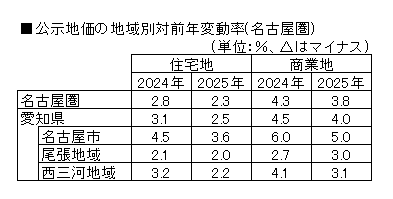

名古屋市は地価上昇が鈍化。福岡市も価格高騰で頭打ちに

名古屋圏は住宅地が前年比プラス2.3%、商業地が同3.8%といずれも4年連続で上昇しましたが、上昇幅は昨年より縮小しました。名古屋市は住宅地が同3.6%、商業地が同5.0%と高めの上昇率ですが、やはり昨年より上昇率が縮小しています。

「三大都市圏の中ではインバウンド需要が比較的弱く、リニア中央新幹線の工事が遅れていることもあり、地価上昇の動きが減速気味です。さらに今後、米国トランプ政権による関税強化で自動車産業が影響を受けると、さらに地価が弱含みになる可能性は否定できません」(髙橋さん)

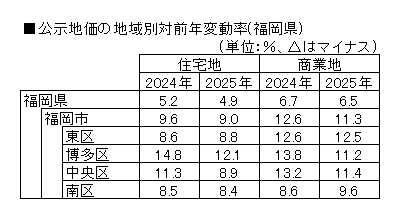

福岡県は住宅地が前年比プラス4.9%、商業地が同6.5%と、いずれも上昇率が昨年から鈍化しました。福岡市は住宅地が同9.0%、商業地が同11.3%と高い上昇率ですが、上昇幅はいずれも昨年より若干縮小しています。

「上昇率がやや鈍化したとはいえ、依然として高い水準です。天神ビッグバンの開発や地下鉄・空港の整備なども進んでおり、人口が増えていることも地価にはプラス材料と言えます。ただ、住宅価格の高騰で福岡市中心部から周辺エリアにニーズがシフトする動きも見られ、2025年の後半以降は上昇のスピードがさらに鈍化する可能性があるでしょう」(髙橋さん)

円安による海外マネー流入は続くも、トランプ関税がリスク要因に

円安によるインバウンド需要の増加などから東京都心をはじめ、東京圏や大阪圏の中心部では地価の上昇が続き、上昇幅が拡大しています。一方、東京圏・大阪圏の周辺部でも地価は上昇傾向ですが、上昇率は中心部に比べて限定的となっており、名古屋圏や福岡県では上昇率が鈍化する動きも見られます。今後の地価の動きについて、髙橋さんは以下のように予測しています。

「東京や大阪の都心部は高い収益が見込まれ、海外マネーが流入していることから、引き続き堅調な地価上昇が続くと予測されます。一方、実需がメインの周辺部は住宅価格が高騰し、このところの円安で物価も上昇しているため、都心部ほどの伸びは期待できないのが実情です。人口が減少しているエリアでは上昇率の縮小傾向も強まるでしょう。さらに直近では米国のトランプ政権による高関税政策で世界経済の先行き懸念が広がっており、今後の動向次第では世界的な景気減速で都心部の地価上昇にブレーキがかかるリスクも否定できません」

都心部の地価が下落に転じれば周辺エリアへの影響も大きいと考えられるため、今後の世界経済の動向にも注意していく必要がありそうです。

(データ提供:東京カンテイ)