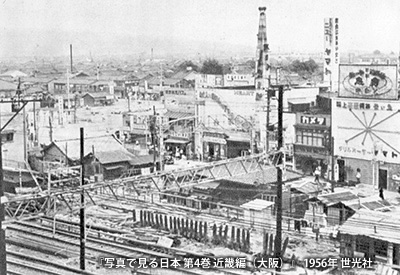

1956(昭和31)年頃の布施のミシン工場。

東大阪市・八尾市は高度な技術力を有する中小企業を中心とする工業都市。東大阪市の工場数は全国5位、工場密度は事業所数が4千以上の都市の中で全国1位(「令和3年経済センサス活動調査」)となっている。八尾市も東大阪市と匹敵する工業都市で、近年の「工業統計調査」における「製造品出荷額等」では東大阪市を上回った年も見られる。

「生駒山地」西麓では、江戸時代以降、水車を動力とする製粉・製薬や油絞りなどの産業が発展。現在も石切地区には製薬会社が見られる。江戸後期に隆盛をきわめた「河内木綿」の生産は、明治期に衰退、代わって木綿から派生した撚糸業やボタンの加工業、歯ブラシ、ヘアーブラシをはじめとするブラシ産業などが発達した。現在も八尾市は歯ブラシの生産量で全国1位を誇っている。

奈良時代に始まる「河内鋳物」は、江戸後期~大正期にかけて、主に布施(現・東大阪市西部)で盛んになり、鉄瓶や茶釜などを生産。その後は機械関連の鋳物部品生産が中心となり、戦前は軍需産業、戦後はミシンなどの機械部品の製造が発展した。2012(平成24)年にノーベル生理学・医学賞を受賞した山中伸弥京大教授の実家も、枚岡市(現・東大阪市)のミシン部品の町工場であった。

現在の東大阪市域では、様々な金属の加工業も発達した。江戸末期に始まった伸線加工は、人力で線材を伸ばしていたが、明治期に水車へ、大正期には電気に動力が代わり、戦後は最大の地場産業として発展。この伸線加工から派生した、ねじの製造も戦時中に拡大し、昭和40年代には国内シェア10%強にまでに成長した。金網加工は明治期に農閑期の手織から始まり、明治末期以降は機械化、その後軍需用、戦後は家庭用の製造で発展。「理髪用ジャッキ」(バリカンの一種)を生産する工場は明治末期頃に増え、昭和初期以降、作業工具の製造へ発展した。

近年は、都市化の進展や円高による国際競争力の低下などもあり、東大阪市内の事業所数は1983(昭和58)年をピークに減少傾向にある。現在は、技術力の高さに加え、短納期・小ロット生産や特注品・試作品生産など、製品の高付加価値化が取り組まれている。 2009(平成21)年に打ち上げに成功した人工衛星「まいど1号」は、東大阪市の中小企業の高い技術力を結集し、工場のネットワークを活かしたものとして話題となった。