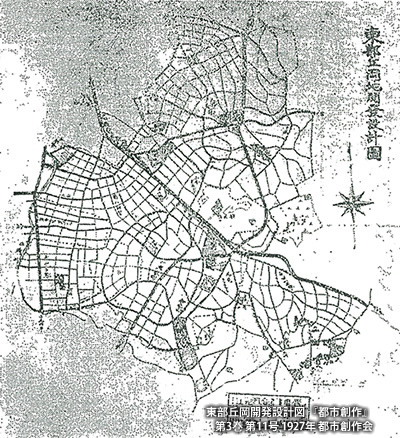

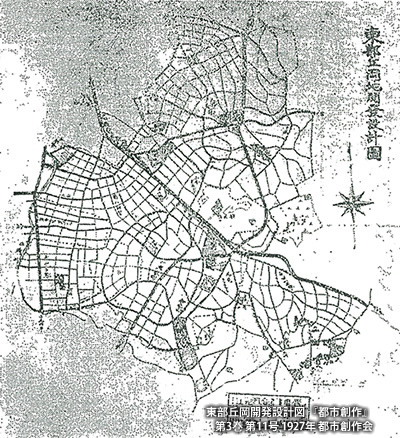

八事周辺の地形を生かす形で設計された『東部丘岡地開発設計図』。

【図は1927(昭和2)年】

1920(大正9)年に「都市計画法」が施行されると、「大名古屋」に向けた都市拡張構想の下、「内務省」により「都市計画名古屋地方委員会」(のちの「愛知地方委員会」)が設置され、名古屋における土地区画整理事業が進められた。この委員会の初代幹事となった黒谷了太郎氏が掲げた「山林都市」構想は、エベネザー・ハワード氏の「田園都市」建設の理論を基に、日本では山林を対象として、田園都市よりもより大自然に接近している「山林都市」を建設すべき、というものであった。さらに、街路は地形の高低に沿った自然(不整形)な街路であること、各地区の家屋の一定数を決めることや、敷地面積、住宅外観、住人の社会的階層についても議論を展開した。この構想は、必ずしも名古屋の「東部丘陵地」を想定したものではなかったが、八事周辺の地形を生かした開発にも大きく影響を及ぼした。また、実際の整理事業の推進には、「愛知地方委員会」の技師であった都市計画家・石川栄耀氏が深く関わっている。

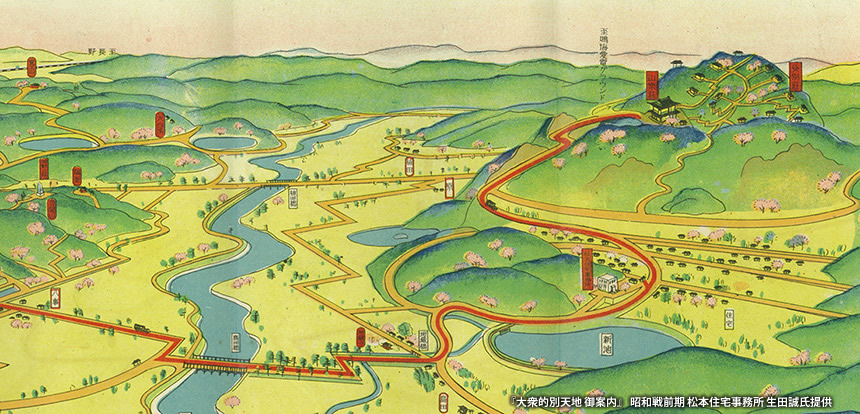

八事周辺の開発は、1923(大正12)年の「八事耕地整理組合」を皮切りに、1925(大正14)年に「南山耕地整理組合」が発足し、愛知郡長であった笹原辰太郎氏や後藤幸三氏らによって耕地整理が行われた。また、1925(大正14)年に「八事土地区画整理組合」、1927(昭和2)年には、当時は天白村(現・天白区)であった地区を開発する「音聞山土地区画整理組合」が設立されるなど、土地区画整理事業の宅地造成が進められた。これらの開発は、当初の設計に基づき、各組合敷地内をまたぐ道路の相互調整を図るなど、連携して行われた。

古くからの景勝地である丘陵地の八事一帯に誕生した住宅地は、その風致にも重点を置いて売り出され、現在では名古屋を代表する高級住宅地となった。