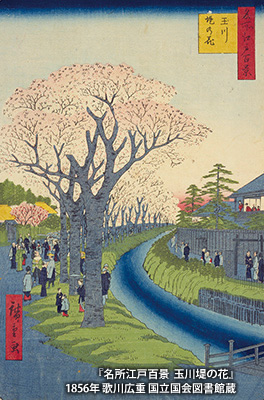

「玉川上水」は、江戸前期に開削された上水道。当時、江戸の人口増加により1629(寛永6)年頃に完成していた「神田上水」などでは水の供給が足りなくなっていたため、開発が進められた。「多摩川」の水を羽村で取水し、四谷まで全長42.74kmの水路で運ぶもので、高低差はわずか92.3mしかなく、高い測量技術によりルートが選定された。着工は1653(承応2)年の4月4日(旧暦)、完成は11月15日(旧暦)といわれ、わずか約8か月(閏月も含まれる)の短い工期であったという。

江戸の住民に生活用水を供給していた「玉川上水」は、四ツ谷大木戸から江戸各所へ分配されていた。明治に入り衛生的な問題から、新水路を築造、新宿西側の淀橋に浄水場が建設された。