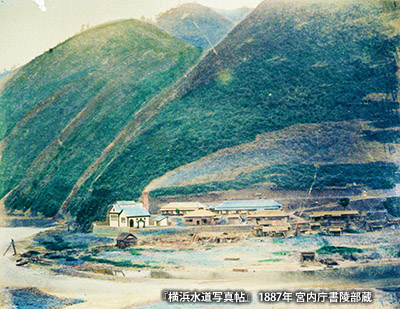

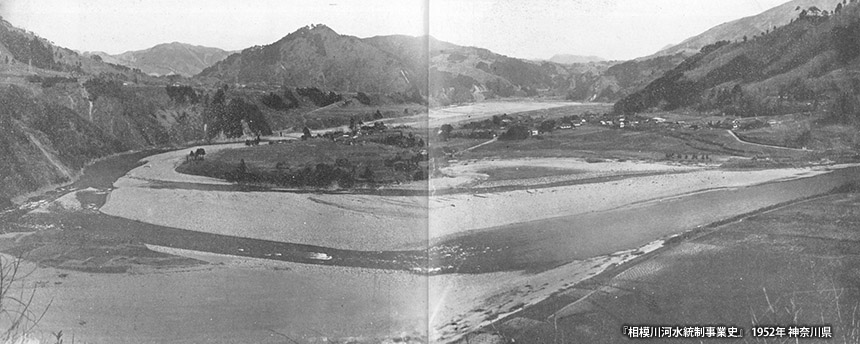

幕末の1859(安政6)年に開港した横浜は、埋め立て地であったためほとんどの井戸水に塩分を含み、飲料水に適さなかった。このため、神奈川県知事はイギリス人技師ヘンリー・スペンサー・パーマー氏を顧問に迎え、1885(明治18)年に「相模川」と「道志川」の合流地点の津久井郡三井(みい)村(現・相模原市緑区三井)を水源とする水道の建設に着手し、1887(明治20)年に日本初の近代水道として給水を始めた。当初、水道事業は神奈川県によって運営されていたが、1889(明治22)年に横浜市が誕生、翌年水道は市へ移管された。写真は、完成当時の「三井用水取入所」の全景。

MAP __【画像は1887(明治20)年頃】

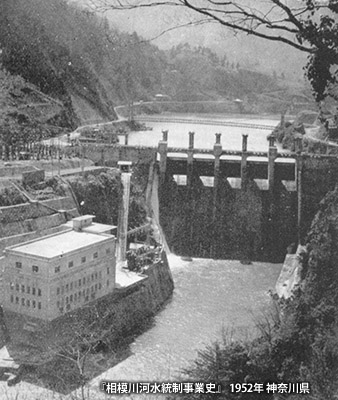

写真の右下に見える瓦礫が「三井用水取入所」の残骸。通常は「津久井湖」の湖底に沈んでいるが、写真のように水位が低いときは建物の跡を見ることができる。左側のダムは、1943(昭和18)年完成の「沼本ダム」。「津久井湖」の水位が高いときはゲートが水没する。

MAP __(沼本ダム)