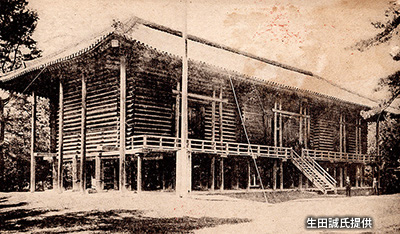

「正倉院」は、奈良・平安時代の重要物品を納めた「東大寺」の正倉である。檜造り、単層、寄棟本瓦葺き、高床式の宝庫で、759(天平宝字3)年までには建立されていたとされる。聖武天皇・光明皇后遺愛の品をはじめとする国内外の宝物が納められ、シルクロード伝来の品も多いなど、ほかに例を見ない宝庫であった。宝物の一部は、1875(明治8)年から1894(明治27)年まで続いた「奈良博覧会」で公開された。1875(明治8)年からは国の管轄下となっている。【画像は大正期】

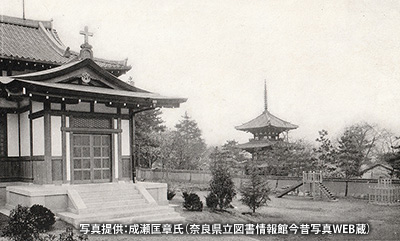

「平城京」からの歴史をもつ奈良は、美術品、文化財の宝庫でもある。特に、「正倉院」が所蔵してきた宝物は、博覧会で人気となり、「帝国奈良博物館」創設のきっかけとなった。また奈良における女子教育の拠点「奈良女子高等師範学校」が開校、キリスト教の「奈良基督教会」が誕生するなど、和洋の文化が融合し、近代化が進んだ。