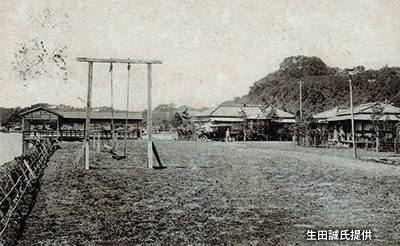

磯子の高台に、地上3階・地下1階建ての西洋風の外観とアールデコ調の内装をもつ「東伏見邦英伯爵別邸」が建てられたのは、1937(昭和12)年。1954(昭和29)年に西武グループに売却され、「横浜プリンス会館」(のちの「横浜プリンスホテル」)となり、その後に新館が建ったことで「横浜プリンスホテル」の「貴賓館」となっていた。【画像は昭和戦前期】

明治期から昭和前期の磯子・富岡・金沢の地は、皇族・政治家・実業家などが別荘を構え、横浜の外国人も多く訪れる景勝地だった。富岡の「金波楼」、磯子の「偕楽園」をはじめ、多くの料亭旅館が立地していた。磯子にあった「東伏見邦英伯爵別邸」は、戦後「横浜プリンスホテル」の「貴賓館」となり、現在は地域開放スペースとして活用されている。