1876(明治9)年に「東京医学校」(現「東京大学 医学部」)に招かれたドイツ人医学者エルヴィン・フォン・ベルツ博士は、予防医学の観点から温泉浴や海水浴を推奨。特に温泉地として「草津温泉」を推奨したことで知られているが、1879(明治12)年には海水浴の適地として七里ガ浜一帯を推奨している。1884(明治17)年、当時「衛生局」官僚であった長與專齋(ながよせんさい)氏(ベルツ博士招聘時の「東京医学校」の校長でもあった)は、由比ガ浜に別荘を構え、鎌倉が海水浴に最適であると紹介し、翌1885(明治18)年、「三橋旅館」が国内最初期となる海水浴場を開設、新聞広告も出稿した。日本では江戸時代以前から療養を目的として海に入る潮湯治が行われていたが、明治初期にベルツ博士が推奨した保養としての海水浴が注目されると、適地に設備が整った海水浴場が開かれるようになり、宣伝されるとともに海水浴客が増え、レジャーとしても定着していった。

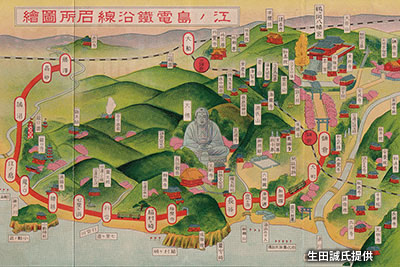

江戸時代に観光地化した鎌倉は、明治20年代に官営鉄道(現・JR東海道線、横須賀線)が延伸され「大船駅」「鎌倉駅」が設けられたことで、交通利便性が向上。療養のための海水浴場が整備され、保養施設が建設された。1902(明治35)年には江之島電気鉄道(現・江ノ島電鉄)の藤沢~片瀬(現・江ノ島)間が開通、その後、鎌倉方面に路線を延ばしていった。