「横浜駅」やみなとみらいエリアを擁する横浜の中心地、

横浜市西区の防災情報

横浜市のほぼ中央に位置する西区は、面積、人口とも小規模でありながら、「横浜駅」やみなとみらいエリアなどを擁し、横浜の顔とも言えるエリアです。地形は「臨海部」、「平地部」、「丘陵部」と大きく3つに分けられます。臨海部は東京湾、平地部では帷子川水系河川沿岸において、大雨や台風による風水害に注意が必要です。丘陵部は風水害のリスクは低い反面、崖崩れなどに注意が必要です。

地形で見る横浜市西区

出典:国土交通省 不動産情報ライブラリ

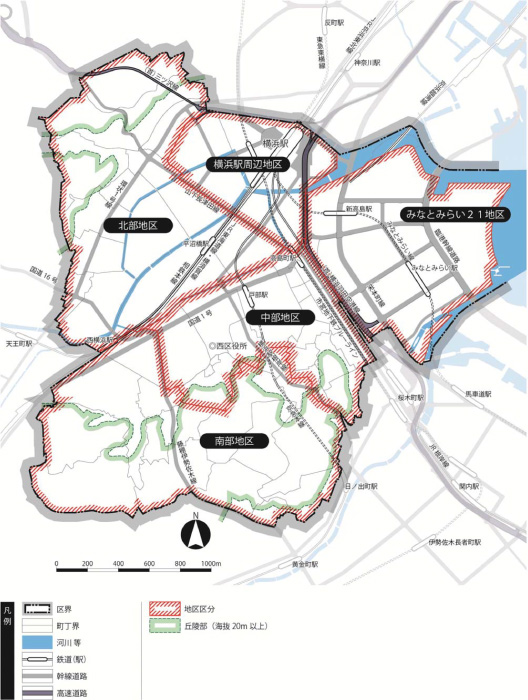

横浜市のほぼ中央に位置する横浜市西区は、面積は7.03平方キロメートル。横浜市域の面積の約1.6%と、18区中最小です。区域の構造は、地形と市街地の様相などにより大きく3つに分類されます。「臨海部」は横浜開港や鉄道開通を皮切りに、埋立てによって作られたエリアです。「横浜駅」周辺やみなとみらい21地区が該当します。土地条件図では白地に赤い斜線で覆われたエリアです。これは人工地形で、海や谷、水部を埋めて成形されたものです。

「平地部」は、江戸時代後期からの新田開発により、帷子川の河口部に誕生したエリアです。住宅や商店、工場などが混在し、近年は共同住宅の立地が進んでいます。土地条件図では帷子川、石崎川、新田間川の沿岸が白地に赤い破線となっています。これは「人工地形(盛土地・埋立地)」で、低地に土を盛って造成した平坦地や、水部を埋めた平坦地を表しています。河川沿岸では、大雨や台風などの高潮による洪水浸水に対する注意が必要です。

「丘陵部」は区の南北に位置し、おおむね海抜20m以上となっています。海抜が最も高いのは、元久保町で約56mです。土地条件図ではオレンジ色に塗られた地域があります。これは、「台地・段丘」です。地震が発生した際に揺れが増幅されにくいという特徴があります。薄い茶色で塗られたエリアは「凹地・浅い谷」です。台地・段丘や扇状地などの表面に形成された浅い流路跡や侵食谷で、豪雨時に地表水が集中しやすい特徴があります。緑色に塗られたエリアは、山地・丘陵または台地の緑などの傾斜地「山地斜面等」です。白地に青い破線は山地などの造成地のうち、切取りによって平坦地や傾斜地を人工的に成形した「人工地形(切土地)」を表しています。高低差のあるエリアでは土砂災害に注意が必要です。

横浜市西区防災マップ

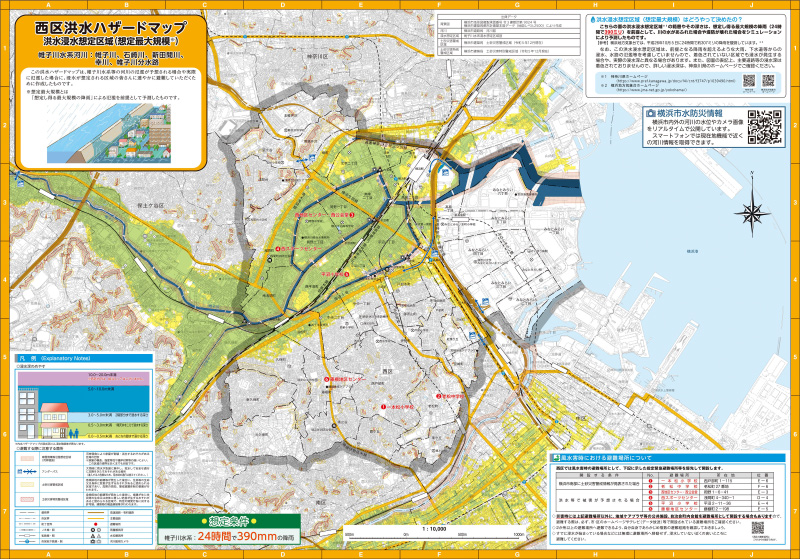

横浜市では防災に対する日頃の備えとして、さまざまな情報を発信しています。その一つが「西区防災マップ」です。同マップには「津波避難対象区域図」「西区洪水ハザードマップ(想定最大規模)」「土砂災害ハザードマップ」が掲載されています。「津波避難対象区域図」には、津波浸水予想区域や津波避難施設が記されています。「横浜駅」周辺やみなとみらい21地区など、浸水が想定される場所があり、「横浜駅」東側には浸水深5m以上が想定される場所もあるため注意が必要です。その他にも地震・津波発生時の避難方法や風水害に関する基本情報、地域の防災拠点の一覧表も掲載されています。日本語版のほか、英語版、簡体字中国語版、韓国語版、ネパール語版、ベトナム語版が用意されています。

「西区防災マップ」とは別に、「西区洪水ハザードマップ」「西区内水ハザードマップ」「西区高潮ハザードマップ」も用意されています。「洪水ハザードマップ」は24時間で390mmという想定し得る最大規模の降雨を前提に、川の水があふれた場合や提防が壊れた場合を予測しています。「西区内水ハザードマップ」は、1999(平成11)年に関東地方で観測された時間降雨量153mmを想定して作られたマップです。下水道や水路、道路側溝などから水があふれる範囲や深さをシミュレーションしています。「天王町駅」周辺は、浸水深2m以上の想定も一部あり、特に注意が必要です。

横浜市西区の取組み

横浜市では、防災に対する意識向上のために各種啓発冊子を発行しています。「西区版在宅避難リーフレット」は発災時に避難所に行かず、住み慣れた自宅で「在宅避難」をするためのものです。避難環境の違いや、備蓄、自宅の安全対策など、在宅避難において必要な情報がまとめられています。「西区シニア世代のための防災リーフレット」には日ごろの備え、健康づくり、つながりづくりなど、高齢者向けに特化した防災情報がまとめられたリーフレットです。「もしもにそなえる防災ノート」は子どもの誕生に合わせて家庭で防災について考えるきっかけとなることを目的に作られました。妊産婦や子育て世代に確実に手元に渡るよう、母子健康手帳と合わせて配付されています。「小・中学生向け防災ガイド」は大きな地震が起きた際に自分自身ができる行動や、日頃からの震災への備えについて理解できるよう、漫画などわかりやすい表現や言葉で防災情報がまとめられています。

横浜市西区の地域別概要

横浜市西区は「都市計画マスタープラン西区プラン 西区まちづくり方針」において5つのエリアに分かれています。

「北部地区」は東西に貫く旧東海道を軸として、南側の帷子川周辺に広がる平地部と、北側の急傾斜地の多い丘陵部で構成されています。中高層の共同住宅が立地しており、若い世代や子育て世帯の流入が進んでいるのが特徴です。鉄道軌道に沿って大規模な工場が複数立地しており、そこを含む河川に囲まれた低地は、集中豪雨による浸水や津波などの対策が課題となっています。

「中部地区」は、中高層の共同住宅や低層の戸建住宅が混在し、商店街などもある下町情緒の残るエリアです。防災面では地震火災対策方針において「重点対策地域(不燃化推進地域)」、「対策地域」に定められている市街地が多いのが課題です。

「南部地区」は、藤棚商店街エリアを中心とした平地部、高低差の大きい丘陵部の住宅地、野毛山公園、久保山墓地などの公園、緑地で構成されています。丘陵部の住宅地は、斜面に沿って木造住宅が密集しており、坂道や階段が多い上に道も狭く、緊急車両の通行が困難な場所があります。東久保町、西戸部町では地域と行政が協働する防災まちづくりが進行中です。また、集中豪雨や震災時におけるがけ崩れに注意が必要なエリアもあります。

「横浜駅周辺地区」は、鉄道やバスなどの公共交通機関が集中する横浜最大のターミナル拠点です。大型の業務・商業施設が集積し、多くの市民、来街者が集まる地区であることから、まちの魅力を一層向上するとともに、防災や防犯面での安全性の向上、環境に配慮した開発が進められています。「みなとみらい21地区」は高密度の業務・商業施設が集積し、国際会議なども開催できる施設が立地する国際交流拠点です。近年では、高層の共同住宅などの立地も進んでいます。熱エネルギーを効率的に活用できる地域冷暖房システムやライフラインを地下に収容する共同溝、緊急時に避難と物資の供給に対応できる内貿バース、災害時に飲料水が確保できる耐震型循環式地下貯水槽など、電力、熱の融通、災害への対応も含めた環境性に優れた都市基盤が整備されています。

このエリアの不動産は下記センターにご相談ください。

- ●横浜第一センター

神奈川県横浜市西区北幸1丁目6番1号 横浜ファーストビル9階

通話料無料:0120-312-274

営業時間:9:30~17:30